- Version 1.0

- publiziert am 6. August 2018

Inhalt

- 1. Allgemeines

- 1.1. Vorbedingungen

- 1.2. Genese

- 1.3. Deutungsmöglichkeiten

- 2. Fallanalyse – Tombe du Soldat inconnu (Frankreich)

- 2.1. Genese

- 2.2. Typologie

- 2.3. Die Literatur als Gedächtnismedium – zwei Beispiele

- 3. Fazit: Funktion und Funktionswandel

- 4. Einzelnachweise

- 5. Ausgewählte Literatur

- 6. Abbildungsnachweise

- Zitierweise

1. Allgemeines

Die allegorische Figur des Unbekannten Soldaten wurde in der Zwischenkriegszeit als Inbegriff von Hingabe und Opferbereitschaft zum Mittelpunkt des nationalen Gedächtnisses. Sie stellte eine idealisierte, kollektive und heroische Imagination des einfachen Soldaten dar, der für das Vaterland sein Leben gelassen hatte. Die Figur des Unbekannten Soldaten trug dazu bei, einen bestimmten Typus des Soldatenhelden in der Moderne zu perpetuieren, und diente gleichzeitig der Bündelung der nationalen Trauer und der retrospektiven Legitimierung der Kriegsopfer.

1.1. Vorbedingungen

Der moderne politische Totenkult, unter dem auch der Kult um den Unbekannten Soldaten zu fassen ist, ist eng verknüpft mit Prozessen des politischen, sozialen und kulturellen Wandels im 19. Jahrhundert wie Nationsbildung, Militarisierung oder Demokratisierung.1Vgl. Koselleck, Reinhart / Jeismann, Michael (Hg.): Der politische Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne. München 1994: Fink; Prost, Antoine: „Les monuments aux morts. Culte républicain? Culte civique? Culte patriotique?“ In: Ageron, Charles R. / Nora, Pierre (Hg.): Les lieux de mémoire. I. La République. Paris 1984: Gallimard, 195-228; Sivan, Emmanuel / Winter, Jay M. (Hg.): War and remembrance in the twentieth century. Cambridge 1999: Cambridge University Press. Vor allem die Mobilisierung von Männern durch die sukzessive Einführung der Wehrpflicht während des 19. Jahrhunderts führte dazu, dass gegenüber gefallenen ⟶Soldaten – die als Staatsbürger für die Nation starben – die Anerkennung der Gesellschaft ausgedrückt werden musste.2Vgl. Chickering, Roger: „War, society, and culture, 1850–1914: the rise of militarism“. In: Ders. / Showalter, Dennis / Ven, Hans van de (Hg.): The Cambridge History of War: War and the Modern World. Cambridge 2012: Cambridge University Press, 124f.; Hervé Drévillon: L’individu et la Guerre. Du chevalier Bayard au Soldat inconnu. Paris 2013: Seuil, 215f. Dies geschah durch öffentliche Erinnerung, die unter anderem durch offizielle Gedenkrituale inszeniert wurde. Der Gefallenenkult wurde so im Verlauf des 19. Jahrhunderts zu einem wichtigen Aspekt der nationalen Orientierung der Bevölkerung durch politisch aufgeladene Symbole und prägte die neuartige ⟶Heroisierung einfacher Soldaten.3Vgl. Schilling, René: „Kriegshelden“. Deutungsmuster heroischer Männlichkeit in Deutschland 1813–1945. Paderborn 2002: Schöningh; Wulff, Aiko: „‚Mit dieser Fahne in der Hand‘. Materielle Kultur und Heldenverehrung 1871–1945“. In: Historical Social Research 34.4 (2009), 343-355; Voss, Dietmar: „Heldenkonstruktionen. Zur modernen Entwicklungstypologie des Heroischen“. In: KulturPoetik/Journal for Cultural Poetics 11 (2011), 181-202. In der Deutung und rituellen Verehrung des Soldatentods als Opfer für die politische Gemeinschaft, in deren Zukunft und Erinnerung die Gefallenen weiterlebten, fand die religiöse Züge annehmende Überhöhung der Nation ihren prägnantesten Ausdruck.

1.2. Genese

Der Erste Weltkrieg stellte eine tiefgreifende Zäsur im politischen Totenkult dar.4Vgl. Ackermann, Volker: „‚Ceux qui sont pieusement morts pour la France…‘ Die Identität des unbekannten Soldaten“. In: Koselleck, Reinhart / Jeismann, Michael (Hg.): Der politische Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne. München 1994: Fink, 281-314; Laura Wittman: The Tomb of the Unknown Soldier, Modern Mourning, and the Reinvention of the mystical body. Toronto 2011: Toronto University Press. Die Zahl der Gefallenen lag schätzungsweise bei neun Millionen Soldaten. Die nicht mehr identifizierbaren Toten, die in Massengräbern beigesetzt werden mussten, überstiegen diejenigen, denen noch ein eigenes Grab zugewiesen werden konnte. Die Möglichkeit einer individuellen Grabstätte war entsprechend häufig nicht gegeben und Trauerrituale mussten an diese neuen Gegebenheiten angepasst werden.5Vgl. Becker, Annette: Les Monuments aux morts. Mémoire de la Grande Guerre. Paris 1991: Errance. Die Trauer um die Gefallenen war eine der größten Herausforderungen, denen sich die Nachkriegsgesellschaften gegenübersahen.6Vgl. Prost, Antoine: „Le poids de la mort“. In: Cochet, François / Grandhomme, Jean-Noël (Hg.): Les soldats inconnus de la Grande Guerre. La mort, le deuil, la mémoire. Saint-Cloud 2012: Soteca, 19-42; Contamine, Philippe: „Mourir pour la patrie“. In: Babelon, Jean-Pierre / Nora, Pierre (Hg.): Les lieux de mémoire. II. La Nation. Paris 1986: Gallimard, 11-43. Ausdruck der symbolischen Verarbeitung dieser Herausforderungen waren Kriegerdenkmäler, Soldatenfriedhöfe, Gedenkfeiern und der Kult um die Figur des Unbekannten Soldaten.7Vgl. Gilzmer, Mechtild: „‚A nos morts.‘ Wandlungen im Totenkult vom 19. Jahrhundert bis heute“. In: Echternkamp, Jörg / Hettling, Manfred (Hg.): Gefallenengedenken im globalen Vergleich. Nationale Tradition, politische Legitimation und Individualisierung der Erinnerung. München 2013: Oldenbourg, 175-198; Goebel, Stefan: „Brüchige Kontinuität. Kriegerdenkmäler und Kriegsgedenken im 20. Jahrhundert“. In: Echternkamp, Jörg / Hettling, Manfred (Hg.): Gefallenengedenken im globalen Vergleich. Nationale Tradition, politische Legitimation und Individualisierung der Erinnerung. München 2013: Oldenbourg, 199-224; Echternkamp, Jörg / Hettling, Manfred: „Heroisierung und Opferstilisierung. Grundelemente des Gefallenengedenkens von 1813 bis heute“. In: Echternkamp, Jörg / Hettling, Manfred (Hg.): Gefallenengedenken im globalen Vergleich. Nationale Tradition, politische Legitimation und Individualisierung der Erinnerung. München 2013: Oldenbourg, 123-158.

1.3. Deutungsmöglichkeiten

Von der Annahme ausgehend, dass kollektive Identität auf symbolischer Repräsentation basiert und auf die Imagination einer gemeinsamen Vergangenheit – also auf kollektive Erinnerung – angewiesen ist8Vgl. Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München 72013: Beck, 138-140., können typologisch fünf Erklärungsansätze für das Aufkommen des kulturellen Phänomens des Unbekannten Soldaten gefunden werden:

a. Die Figur des Unbekannten Soldaten bot eine Antwort auf die unzureichenden Toten- und Gedenkrituale der Vorkriegszeit. Eine individuelle Bestattung der Toten war allein aufgrund der Anzahl der Gefallen nicht umzusetzen, wodurch traditionelle Rituale wie familiäre Trauerzüge oder Totenwachen kaum mehr umzusetzen waren. Der Kult um den Unbekannten Soldaten stellte eine Möglichkeit dar, in einer Art kollektiver Trauerbewältigung mit dem individuellen Verlust umzugehen.9Vgl. Assmann, Jan: „Die Lebenden und die Toten“. In: Assmann, Jan (Hg.): Der Abschied von den Toten. Trauerrituale im Kulturvergleich. Göttingen 22007: Wallstein, 16-36.

b. Der Unbekannte Soldat konnte zur Bildung einer kollektiven Identität durch eine imaginierte Gemeinschaft beitragen, in der alle Überlebenden durch die gemeinsame Erfahrung der Trauer geeint wurden.10Vgl. Winter, Jay M.: „Forms of kinship and remembrance in the aftermath of the Great War“. In: Sivan, Emmanuel / Winter, Jay M. (Hg.): War and remembrance in the twentieth century. Cambridge 1999: Cambridge University Press, 40-60; Beaupré, Nicolas: Das Trauma des Großen Krieges 1918–1932/33. Darmstadt 2009: Wissenschaftliche Buchgesellschaft; Becker, Annette: „Der Kult der Erinnerung nach dem Großen Krieg. Kriegerdenkmäler in Frankreich“. In: Koselleck, Reinhart / Jeismann, Michael (Hg.): Der politische Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne. München 1994: Fink, 315-324.

c. Der Unbekannte Soldat führte zur Etablierung manifester Orte für die Bewältigung der Trauer, wie etwa das Beinhaus von Douaumont oder das Grabmal unter dem Arc de Triomphe in Paris. Die Unsicherheit ob der nicht zu identifizierenden Gefallenen sollte durch die kollektive Anerkennung der Taten und Leistungen der verschollenen, später auch aller Soldaten kompensiert werden. Der Gefahr des Vergessens des Individuums wurde somit entgegengewirkt und zugleich ein symbolischer Bezugspunkt für die Verarbeitung der Trauer geschaffen.11Vgl. Becker: „Der Kult der Erinnerung nach dem großen Krieg“, 1994, 315-324; Janz, Oliver: Das symbolische Kapital der Trauer. Nation, Religion und Familie im italienischen Gefallenenkult des Ersten Weltkriegs. Tübingen 2009: Niemeyer, 2-11; Inglis, Ken: „Entombing Unknown Soldiers: From London and Paris to Baghdad“. In: History and Memory 5.2 (1993), 7-31; Ziemann, Benjamin: „Die deutsche Nation und ihr zentraler Erinnerungsort: Das ‚Nationaldenkmal für die Gefallenen im Weltkriege‘ und die Idee des ‚Unbekannten Soldaten‘ 1914–1935“. In: Berding, Helmut (Hg.): Krieg und Erinnerung. Fallstudien zum 19. und 20. Jahrhundert. Göttingen 2000: Vandenhoeck & Ruprecht, 67-92.

d. Als Teil des politischen Totenkultes nach Kriegsende stand der Unbekannte Soldat nicht nur für alle Gefallenen, sondern auch für alle Kriegsteilnehmer. Er wurde folglich als integrierende politische Figur inszeniert, durch die soziale und politische Brüche überbrückt werden sollten. Häufig wurde im Namen der Gefallenen ein Appell an die Gemeinschaft im Krieg gerichtet, wie sie in den Chiffren der ‚Union sacrée‘, des ‚Geist von 1914‘ oder des ‚Spirit of the Trenches‘ auch nach dem Krieg idealisiert wurden.12Vgl. Wardhaugh, Jessica: „Fighting for the Unknown Soldier: The Contested Territory of the French Nation in 1934–1938“. In: Modern & Contemporary France 15 (2007), 185-201; Correia, Sílvia: „Death and Politics: The Unknown Warrior at the Center of the Political Memory of the First World War in Portugal“. In: E-Journal of Portuguese History 11 (2013), 6-29.

e. Die ersten vier Deutungsmöglichkeiten können auch auf andere Arten des Totengedenkens zutreffen, erreichten jedoch in der Figur des Unbekannten Soldaten eine größere Relevanz für weite Teile der Nachkriegsgesellschaften. Das Alleinstellungsmerkmal des Unbekannten Soldaten und die mit ihm einhergehende Neuerung war die individualisierte, figürliche Repräsentation der Gesamtheit der Soldaten, in der die Grenzen zwischen singulärem und kollektiven Heldentum aufgelöst wurden.

2. Fallanalyse – Tombe du Soldat inconnu (Frankreich)

Grabmale des Unbekannten Soldaten wurden nach Ende des Ersten Weltkriegs in nahezu allen am Krieg beteiligten Staaten errichtet. Vorreiter waren Frankreich und Großbritannien, die ihr jeweiliges Grabmal des Unbekannten Soldaten am 11. November 1920 einweihten. Schnell folgten die USA, Italien und Portugal (1921), Belgien und die Tschechoslowakei (1922), Bulgarien und Rumänien (1923) sowie Polen (1925). Noch bis in die Gegenwart werden Grabmale des Unbekannten Soldaten zu Ehren der Gefallenen (nicht nur) des Ersten Weltkriegs errichtet, wie beispielsweise in Australien (1993) und Kanada (2000). An dieser Stelle beschränken wir uns auf die ersten Grabmale in Paris und London, die zweifelsohne als Vorbilder für die folgenden Gedenkstätten fungierten und noch heute einen bedeutenden Stellenwert in der nationalen Erinnerung einnehmen. Der Schwerpunkt wird auf dem französischen Unbekannten Soldaten liegen.

2.1. Genese

Die Idee des Unbekannten Soldaten geht zurück auf eine Rede François Simons Ende des Jahres 1916. Der Präsident der Vereinigung Souvenir français schlug vor, die Gebeine eines nicht zu identifizierenden Soldaten zu exhumieren und im Pantheon beizusetzen; dieser sollte als Stellvertreter der kämpfenden Männer anerkannt werden. Den Gedanken griff der spätere Innenminister Maurice Manoury auf und reichte am 19. November 1918, gemeinsam mit Paul Morel und Georges Leredu, bei der Abgeordnetenkammer einen Antrag ein, der darauf abzielte, im Pantheon ein Denkmal zu Ehren der französischen Soldaten zu errichten. In der Folge wurde in der Abgeordnetenkammer stetig über die Identität dieses Unbekannten sowie über seine Grabstätte gestritten, ohne dass die Auseinandersetzungen eine Lösung herbeiführen konnten. Erst die Nachricht, ein anderer Unbekannter Soldat sollte exhumiert und in Westminster Abbey bestattet werden, führte zur Beschleunigung und letztlich zum Abschluss der Debatte; die Briten sollten ihnen in der Einrichtung der Gedenkstätte nicht zuvorkommen. Die nationale Presse, angeführt durch L’Intransigeant, L’Action française und Le Journal, startete eine Kampagne für die Beisetzung eines Unbekannten Soldaten unter dem Triumphbogen, setzte die Regierung unter Druck, die wiederum am 8. November 1920 zu einem Kompromiss gelangte und die Forderungen erfüllte.

Die Exhumierung fand nur zwei Tage später statt. Auguste Thin, ein junger Infanterist, der sich im Januar 1918 freiwillig verpflichtet hatte und im 132. Infanterie-Regiment Verdun-Reims kämpfte, bestimmte – in Anwesenheit von Veteranen, Kriegsversehrten, Witwen und Waisen – in der Kasematte der Festung von Verdun den Unbekannten Soldaten. Dessen Sarg, mit Blumen geschmückt und dem Kreuz der Ehrenlegion, dem Siegeskreuz und der Militärmedaille ausgezeichnet (vgl. ⟶Orden und Ehrenzeichen), wurde in der Nacht nach Paris überführt, wo einen Tag später, am 11. November, die Doppelzeremonie stattfinden sollte, um sowohl den Waffenstillstand und den Sieg als auch das 50-jährige Jubiläum der Dritten Republik zu feiern: Zu den Klängen des Marche héroïque, des Chant du départ und der Marseillaise wurde der Unbekannte Soldat von einem Zug aus Kavalleristen des Krieges von 1870, Soldaten und Veteranen sowie Mädchen aus Elsass-Lothringen erst zum Pantheon und im Anschluss gemeinsam mit Léon Gambettas Herz zum Triumphbogen geleitet. Poincaré, Joffre, Foch und Pétain hatten den Unbekannten Soldaten am Pantheon erwartet, am Triumphbogen stießen ranghohe Vertreter der Regierung hinzu. Insgesamt hatte die Zeremonie im Vergleich zum sehr ähnlichen, gleichwohl religiös geprägten Festakt in England weitgehend militärischen Charakter.13Vgl. Ackermann, Volker: „‚Ceux qui sont pieusement morts pour la France…‘. Die Identität des Unbekannten Soldaten“. In: Koselleck, Reinhart / Jeismann, Michael (Hg.): Der politische Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne. München 1994: Fink, 281-314, 284. Der Unbekannte Soldat musste im Zuge der kurzfristigen Durchführung in einer provisorischen Trauerkapelle im Triumphbogen aufgebahrt werden, bis er am 28. Januar 1921 unter einer Platte beigesetzt werden konnte.14Eine detaillierte Beschreibung der Entstehung der Idee des Unbekannten Soldaten sowie der Auswahl der Leiche und ihrer Beisetzung bieten Jagielski, Jean-François: Le Soldat inconnu. Invention et postérité d’un symbole. Paris 2005: Imago, 51-124; und Ackermann, „Die Identität des Unbekannten Soldaten“, 1994.

Auf Initiative von Veteranenverbänden, die ein allmähliches Vergessen der Gefallenen in der Gesellschaft beklagten, wurde am 11. November 1923 erstmals die Flamme der Erinnerung („Flamme du Souvenir“) entzündet. Als sichtbares Zeichen dafür, dass der Unbekannte Soldat nie aus dem kollektiven Gedächtnis verschwinden dürfe, sollte die Flamme nie erlöschen. Nicht zuletzt diese Anstrengungen der Veteranenverbände, die in dem Unbekannten Soldaten auch sich selbst als ehemalige Kriegsteilnehmer erblickten, trugen dazu bei, dass der Unbekannte Soldat nicht mehr nur die verschollenen, sondern auch die gefallenen und schließlich alle Soldaten repräsentierte. Die Zeremonie des Wiederanzündens der Flamme („Ravivage de la Flamme“) findet noch bis heute allabendlich nach den damaligen Vorschriften statt. In diesem Sinne nimmt der Kult um den Unbekannten Soldaten noch 100 Jahre nach Kriegsende einen hohen Stellenwert in der nationalen Erinnerungspraxis Frankreichs ein, wenn auch eine allmähliche Desakralisierung des Grabmals zu beobachten ist: Das Gros der Besucher bilden Reisende, die den Ort als eine touristische Sehenswürdigkeit in Paris besuchen, für die die Huldigung des erbrachten Opfers keine Rolle mehr spielt.15Vgl. dazu Jagielski: Le soldat inconnu, 2005, 171f.

2.2. Typologie

In seiner Typologie des ⟶Heldengedenkens unterscheidet Bernhard Giesen drei Modi des Erinnerns, die er „rituals of remembrance“ nennt: place, Orte der Biographie des Helden wie sein Grab, face, seine bildliche Darstellung etwa in Denkmälern, und voice, die Erzählungen über ihn.16Vgl. Giesen, Bernhard: Triumph and Trauma. Boulder/London 2004: Paradigm, 25-36. Doch während Giesen davon ausgeht, dass sich jeweils nur eines dieser Rituale einem Erinnerungsobjekt zuordnen lässt, werden hier alle drei Modi auf den Unbekannten Soldaten angewandt.

Wie bereits ausgeführt, wurden in der Abgeordnetenkammer über den Ort der Gedenkstätte scharfe Diskussionen geführt, die letztlich in der Frage mündeten, was der Unbekannte Soldat versinnbildlichen sollte. Die Alternativen Triumphbogen und Pantheon lassen sich übersetzen in die Prinzipien von Militärgeist, Kriegertum und Waffendienst auf der einen Seite und Nation, Republik und Staatsbürgerschaft auf der anderen. Unter dem Triumphbogen würde, so befürchtete man, nur der Armee gehuldigt, was die eigentlich überwundene Spaltung in Militär- und Zivilgesellschaft wachrufen würde; das Pantheon dagegen könne für die gesamte ‚Nation in Waffen‘ stehen.17Vgl. Ackermann: „Die Identität des Unbekannten Soldaten“, 1994, 291-296, bes. 295f. Mit der Entscheidung für den Triumphbogen wurde der Unbekannte Soldat in die Reihe der nationalen (Kriegs-)Helden aufgenommen, nicht in die Reihe der ⟶‚großen Männer‘, wie sie im Pantheon vertreten sind. Er sei eben kein ‚großer Mann‘, sondern Symbol der unzähligen Soldaten, die ihr Leben für das Vaterland gegeben hatten.18In den Worten des Abgeordneten Charles Dumont: „[L]e poilu que nous allons glorifier n’est pas un de ces grands hommes. Il est le symbole de la foule immense des soldats qui se sont sacrifiés pour la Patrie.“ (Zitiert nach Jagielsi: Le soldat inconnu, 2005, 74; Übersetzung bei Inglis, Ken S.: „Grabmäler für unbekannte Soldaten“. In: Stölzl, Christoph (Hg.): Die neue Wache unter den Linden. Ein deutsches Denkmal im Wandel der Geschichte. München/Berlin 1993: Koehler & Amelang, 150-171, hier 157: „Der Poilu, den wir ehren wollen, ist kein großer Mann. Er ist das Symbol der zahllosen Soldaten, die sich für ihr Land geopfert haben.“) Der Heldenbegriff wurde demokratisiert. In England hingegen lässt sich eine gegenläufige Bewegung erkennen, denn mit der Beisetzung des ‚Unknown Warrior‘ in der Westminster Abbey wurde der Unbekannte Soldat in den Stand der ‚großen Männer‘ erhoben. Ein weiteres Argument, das gegen das Pantheon vorgebracht wurde, betraf die fehlende einheits- und gemeinschaftsstiftende Funktion dieses Ortes. Im Zuge der postrevolutionären politischen und religiösen Auseinandersetzungen um das Pantheon sei dieses in den Augen vieler ein „Ort des Bruchs“ geworden, der keinen Konsens in der Gesellschaft hervorbringen könne.19Vgl. Jagielski: Le soldat inconnu, 2005, 73. Außerdem sei es durch die Bestattung Zolas, der durch seine Verwicklung in die Dreyfus-Affäre vor allem von konservativer Seite als Landesverräter verurteilt wurde, entnationalisiert worden und könne nun nicht mehr als nationaler Erinnerungsort dienen.20Vgl. Inglis: „Grabmäler für unbekannte Soldaten“, 1993, 157, sowie La Naour, Jean-Yves: „ Le soldat inconnu: Une histoire polémique“. In: Cochet, François / Grandhomme, Jean-Noël (Hg.): Les Soldats inconnus de la Grande Guerre: la mort, le deuil, la mémoire. Saint-Cloud 2012: Soteca, 307-321, hier 316f.

Auch für die Inschrift standen verschiedene Formulierungen zur Auwahl. Der erste Vorschlag von Manoury, Morel und Leredu, der auf die einfachen Soldaten abzielte („Au Poilu, la Patrie reconnaissante“), erschien den meisten Abgeordneten als zu ausschließlich und sie forderten eine Formulierung, die Kämpfer aller Waffengattungen und aller militärischer Ränge miteinschließen sollte. Mit diesem Ziel wollte der Abgeordnete Alexandre Lefas den Begriff des ‚poilu‘ durch denjenigen des ‚héros‘ ersetzen.21Vgl. Ackermann: „Die Identität des Unbekannten Soldaten“, 1994, 287-289; sowie Jagielski: Le soldat inconnu, 2005, 55 u. 59f. Die finale Inschrift der Grabplatte lautet: „Ici / repose / un soldat / français / mort / pour la patrie // 1914–1918“. Auf den Begriff des ‚Helden‘ wurde letztlich verzichtet, doch schlägt die Formulierung „pour la patrie“ einen patriotischen, heroischen Ton an.22So schlägt Prost, Antoine: „Les monuments aux morts. Culte républicain? Culte civique? Culte patriotique?“ In: Ageron, Charles R. / Nora, Pierre (Hg.): Les lieux de mémoire. I. La République. Paris 1984: Gallimard, 195-228, 201f., zur Analyse von Totendenkmälern eine Unterscheidung in staatsbürgerliche Denkmäler („monument civique“) und patriotische Denkmäler („monument patriotique“) vor. Während erstere die Gefallenen als Staatsbürger ehren, verweisen letztere mit Hilfe eines Vokabulars aus dem Bereich von Ehre, Ruhm und Heldentum (zu dem auch die Formulierung „morts pour la Patrie“ zählt) explizit auf den militärischen Sieg und das militärische Opfer. Die evozierte Heldentat besteht im Gefallensein für das Vaterland, worin sich sogleich die semantische Nähe zum Opfer manifestiert. Ferner wurde in der Verwendung des unbestimmten Artikels ‚un‘ ein Individuum adressiert, wohingegen ein generisches ‚le‘ auf ein Abstraktum bzw. einen Typus verwiesen hätte.23Vgl. Inglis: „Grabmäler für unbekannte Soldaten“, 1993, 158. Der Unbekannte Soldat als Stellvertreter wurde also individualisiert, nicht aber personalisiert. Gemeinsam mit der gewahrten Namenlosigkeit erlaubte die Individualisierung die Würdigung jedes Einzelnen. Gegenüber der schlichten Gestaltung und des spärlichen Textes fiel die Inschrift des englischen Grabmals deutlich ausführlicher aus: „Beneath this stone rests the body / of a British warrior / unknown by name or rank / brought from France to lie among / the most illustrious of the land“. Ähnlich wie im französischen Fall wurde auch hier der unbestimmte Artikel gewählt, doch fehlt die patriotische Reminiszenz und damit auch das Opfer für das Vaterland, der Soldatenbegriff wurde – aufgrund des Ansehens der Marine – durch den allgemeineren Begriff des ‚warriors‘ ersetzt und die Bedeutungslosigkeit von Name und militärischem Rang explizit erwähnt.

2.3. Die Literatur als Gedächtnismedium – zwei Beispiele

Bereits kurz nach seiner Beisetzung unter dem Triumphbogen löste der Unbekannte Soldat in Frankreich ein enormes literarisches und künstlerisches Echo aus, das bis in die Gegenwart anhält.24Zu einer Übersicht über die literarische Produktion in Frankreich vgl. Jagielski: Le soldat inconnu, 2005, 202-214. Ein später filmischer Beleg stellt Bertrand Taverniers La vie et rien d’autre aus dem Jahr 1989 dar. Die literarischen Zeugnisse gehen in unterschiedlichem Maße über den manifesten Ort des Grabmals unter dem Triumphbogen hinaus und partizipieren aktiv am Narrativ des Unbekannten Soldaten. Um diese Formen der „voice of the hero“ differenzierter beschreiben zu können, wird auf Astrids Erlls Konzept der Literatur als Gedächtnismedium zurückgegriffen.

In ihrer Studie Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen bestimmt Astrid Erll die Literatur als ein spezifisches Medium des kollektiven Gedächtnisses. Sie unterscheidet dabei fünf Modi der ‚Rhetorik des kollektiven Gedächtnisses‘ (erfahrungshaft, monumental, historisierend, antagonistisch, reflexiv), die der Affirmation, der Revision und/oder der Reflexion der dominanten Erinnerungserzählung dienen können. Im Folgenden sollen zwei Beispiele vorgestellt werden, die zum einen den erfahrungshaft-monumentalen, zum anderen den reflexiven Modus bedienen.25Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung. Stuttgart 32017: Metzler, 167-212. Im erfahrungshaften Modus „erscheint das Erzählte als Gegenstand des alltagsweltlichen kommunikativen Gedächtnisses“, im monumentalen als „verbindlicher Gegenstand eines übergreifenden kulturellen (nationalen, religiösen) Sinnhorizonts, als Mythos des verbindlichen kulturellen Gedächtnisses“. Der reflexive Modus wiederum ist gekennzeichnet durch die Ermöglichung einer „erinnerungskulturellen Selbstbeobachtung“ (192).

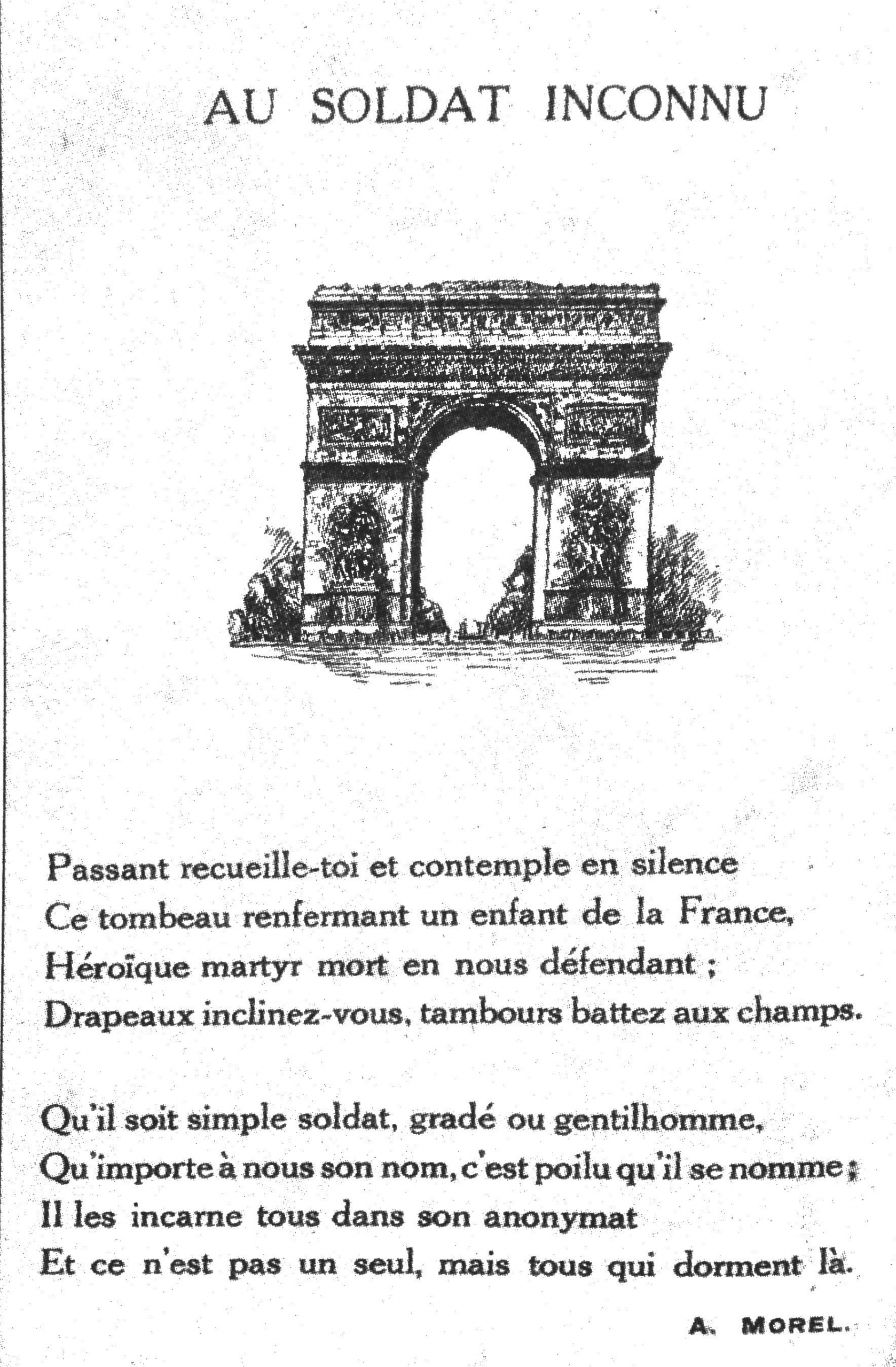

Das Gedicht Au Soldat Inconnu (o. J.) von Auguste Morel erschien auf einer Postkarte und fand so schnell Verbreitung in der französischen Gesellschaft. Während der Titel des zweistrophigen, paargereimten und aus Alexandrinern bestehenden Gedichts eine Widmung an den Unbekannten Soldaten darstellt, richtet sich der erste Vers an einen vorbeilaufenden Passanten, der aufgefordert wird, innezuhalten und dem Begrabenen, dem Unbekannten Soldaten also, zu gedenken. In dieser ersten Strophe imaginiert sich das lyrische Ich als Teil einer Verehrergemeinschaft („nous“, V. 3) und schildert eine erfahrungshafte, alltagsweltliche Situation. Der Unbekannte Soldat selbst wird zum Teil der monumentalen Darstellung gemacht, indem die Erinnerung an dieses ‚Kind Frankreichs‘ (V. 2) und diesen ‚heroischen Märtyrer‘ (V. 3) als Pflicht artikuliert wird. Wie auf der Inschrift der Grabplatte wird der Sinn des Todes in der Verteidigung des Vaterlands erkannt (V. 3). Weiterhin wird – und auch hier folgt der Gedichttext dem Grabmal – auf die Bedeutungslosigkeit des Namens und des militärischen Ranges hingewiesen (V. 5f.); allererst die Anonymität des Unbekannten Soldaten ermögliche die Verkörperung nicht nur der Verschollenen, sondern aller Gefallenen in seiner Gestalt (V. 7).

In Paul Raynals Drama Le Tombeau sous l’Arc de Triomphe (UA 1924 an der Comédie Française), einem der erfolgreichsten und wirkmächtigsten Weltkriegs- und Heimkehrerdramen Europas der Zwischenkriegszeit26Das Stück wurde insgesamt ca. 9000 Mal gespielt und kam 1926 auch in Deutschland unter dem Titel Das Grab des unbekannten Soldaten auf die Bühne., tritt der Unbekannte Soldat als Protagonist auf.27Zu den folgenden Überlegungen vgl. Baumeister, Martin: „Kampf ohne Front? Theatralische Kriegsdarstellungen in der Weimarer Republik“. In: Hardtwig, Wolfgang (Hg.): Ordnungen in der Krise. Zur politischen Kulturgeschichte Deutschlands 1900–1933. München 2007: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 357-376; Jagielski: Le soldat inconnu, 2005, 206-209; Sachs, Leon / McCready, Susan: „Stages of Battle: Theater and War in the Plays of Bernhardt, Raynal, and Anouilh“. In: The French Review 87.4 (2014), 41-55. Schon das im Titel erwähnte Grab verweist metonymisch auf ihn, die Widmung richtet sich explizit an die Gefallenen des Krieges. Das patriotisch inspirierte Stück ist eine Tragödie in drei Akten, in der die Einheit von Ort, Zeit und Handlung streng gewahrt bleibt. Es inszeniert die auf wenige Stunden begrenzte Heimkehr eines Frontsoldaten nach seinem 14-monatigen Kriegseinsatz, die er sich mit der Zusage, an einem Himmelfahrtskommando teilzunehmen, erkauft hatte. Im Zentrum stehen zum einen die durch die Ereignisse des Krieges provozierte Entfremdung des Soldaten von seiner Verlobten und seinem Vater, zum anderen die Auslotung traditioneller und moderner Vorstellungen von Krieg und Heldentum. Heroisiert wird die Todesbereitschaft für das Vaterland, glorifiziert die Männergemeinschaft im Schützengraben. Den Opfertod nimmt der heimkehrende Soldat bereitwillig in Kauf, da dieser, so der Soldat, die Wiedererstehung Frankreichs auf dem Grab der Gefallenen ermöglichen werde. Noch zu Beginn trägt die er individuelle Züge, doch verwandelt er sich im Laufe des Stücks in den Repräsentanten seiner toten Kameraden, sodann in das Symbol aller gefallenen französischen Soldaten. In dieser Hinsicht lässt sich das Drama dem erfahrungshaft-monumentalen Erinnerungsmodus zuordnen. Darüber hinaus aber bietet das Stück eine explizite wie implizite „erinnerungskulturelle[] Selbstbeobachtung“28Erll: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, 32017, 192.: Ein konventionelles Heldengedenken in Form von Paraden, Reden und Trauerfeiern wird als unpersönlich und herzlos abgelehnt, was sich als eine kritische Reflexion auf die gängige Praxis der Erinnerungskultur des Unbekannten Soldaten interpretieren lässt. Gefordert wird vielmehr eine Erinnerung, die eine echte Affizierung bewirkt und sich dafür der Imagination wie der Fiktion bedient. Damit plädiert der Text stark für den Einsatz der Literatur als Erinnerungsmedium im nationalen Gedächtnisdiskurs.

Dass literarisch-künstlerische Quellen durchaus Anteil an der Gestaltung der Erinnerungskultur haben, zeigt sich in diesem Fall insbesondere an der Erweiterung des symbolischen Gehalts des Unbekannten Soldaten, die dem Engagement der Dichter geschuldet war.29Vgl. Jagielski: Le soldat inconnu, 2005, 151f.

3. Fazit: Funktion und Funktionswandel

Der Unbekannte Soldat war dem Ursprung nach eine Ersatzfigur für alle verschollenen Soldaten, die nicht einzeln bestattet und von ihren Familien betrauert werden konnten. Nicht nur in Frankreich verwandelte er sich sehr bald in das Symbol aller Gefallenen des Großen Kriegs. Die beachtliche Aufmerksamkeit, die dieser Figur während der Zwischenkriegszeit durch die umfangreichen, teilweise täglichen Kulte insbesondere durch Veteranen gewidmet wurde, sowie deren Inszenierung an prominenten, leicht zugänglichen Orten wie dem Arc de Triomphe in Paris, der Westminster Abbey in London oder im Alexandergarten am Kreml, schließlich auch die Unbestimmtheit seiner Identität bereiteten der Ausdehnung der ursprünglichen Bedeutung den Weg. All dies trug dazu bei, dass der Unbekannte Soldat vom Repräsentanten der verschollenen bzw. der gefallenen Soldaten schlussendlich zum Repräsentanten aller kämpfenden Männer wurde.

4. Einzelnachweise

- 1Vgl. Koselleck, Reinhart / Jeismann, Michael (Hg.): Der politische Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne. München 1994: Fink; Prost, Antoine: „Les monuments aux morts. Culte républicain? Culte civique? Culte patriotique?“ In: Ageron, Charles R. / Nora, Pierre (Hg.): Les lieux de mémoire. I. La République. Paris 1984: Gallimard, 195-228; Sivan, Emmanuel / Winter, Jay M. (Hg.): War and remembrance in the twentieth century. Cambridge 1999: Cambridge University Press.

- 2Vgl. Chickering, Roger: „War, society, and culture, 1850–1914: the rise of militarism“. In: Ders. / Showalter, Dennis / Ven, Hans van de (Hg.): The Cambridge History of War: War and the Modern World. Cambridge 2012: Cambridge University Press, 124f.; Hervé Drévillon: L’individu et la Guerre. Du chevalier Bayard au Soldat inconnu. Paris 2013: Seuil, 215f.

- 3Vgl. Schilling, René: „Kriegshelden“. Deutungsmuster heroischer Männlichkeit in Deutschland 1813–1945. Paderborn 2002: Schöningh; Wulff, Aiko: „‚Mit dieser Fahne in der Hand‘. Materielle Kultur und Heldenverehrung 1871–1945“. In: Historical Social Research 34.4 (2009), 343-355; Voss, Dietmar: „Heldenkonstruktionen. Zur modernen Entwicklungstypologie des Heroischen“. In: KulturPoetik/Journal for Cultural Poetics 11 (2011), 181-202.

- 4Vgl. Ackermann, Volker: „‚Ceux qui sont pieusement morts pour la France…‘ Die Identität des unbekannten Soldaten“. In: Koselleck, Reinhart / Jeismann, Michael (Hg.): Der politische Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne. München 1994: Fink, 281-314; Laura Wittman: The Tomb of the Unknown Soldier, Modern Mourning, and the Reinvention of the mystical body. Toronto 2011: Toronto University Press.

- 5Vgl. Becker, Annette: Les Monuments aux morts. Mémoire de la Grande Guerre. Paris 1991: Errance.

- 6Vgl. Prost, Antoine: „Le poids de la mort“. In: Cochet, François / Grandhomme, Jean-Noël (Hg.): Les soldats inconnus de la Grande Guerre. La mort, le deuil, la mémoire. Saint-Cloud 2012: Soteca, 19-42; Contamine, Philippe: „Mourir pour la patrie“. In: Babelon, Jean-Pierre / Nora, Pierre (Hg.): Les lieux de mémoire. II. La Nation. Paris 1986: Gallimard, 11-43.

- 7Vgl. Gilzmer, Mechtild: „‚A nos morts.‘ Wandlungen im Totenkult vom 19. Jahrhundert bis heute“. In: Echternkamp, Jörg / Hettling, Manfred (Hg.): Gefallenengedenken im globalen Vergleich. Nationale Tradition, politische Legitimation und Individualisierung der Erinnerung. München 2013: Oldenbourg, 175-198; Goebel, Stefan: „Brüchige Kontinuität. Kriegerdenkmäler und Kriegsgedenken im 20. Jahrhundert“. In: Echternkamp, Jörg / Hettling, Manfred (Hg.): Gefallenengedenken im globalen Vergleich. Nationale Tradition, politische Legitimation und Individualisierung der Erinnerung. München 2013: Oldenbourg, 199-224; Echternkamp, Jörg / Hettling, Manfred: „Heroisierung und Opferstilisierung. Grundelemente des Gefallenengedenkens von 1813 bis heute“. In: Echternkamp, Jörg / Hettling, Manfred (Hg.): Gefallenengedenken im globalen Vergleich. Nationale Tradition, politische Legitimation und Individualisierung der Erinnerung. München 2013: Oldenbourg, 123-158.

- 8Vgl. Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München 72013: Beck, 138-140.

- 9Vgl. Assmann, Jan: „Die Lebenden und die Toten“. In: Assmann, Jan (Hg.): Der Abschied von den Toten. Trauerrituale im Kulturvergleich. Göttingen 22007: Wallstein, 16-36.

- 10Vgl. Winter, Jay M.: „Forms of kinship and remembrance in the aftermath of the Great War“. In: Sivan, Emmanuel / Winter, Jay M. (Hg.): War and remembrance in the twentieth century. Cambridge 1999: Cambridge University Press, 40-60; Beaupré, Nicolas: Das Trauma des Großen Krieges 1918–1932/33. Darmstadt 2009: Wissenschaftliche Buchgesellschaft; Becker, Annette: „Der Kult der Erinnerung nach dem Großen Krieg. Kriegerdenkmäler in Frankreich“. In: Koselleck, Reinhart / Jeismann, Michael (Hg.): Der politische Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne. München 1994: Fink, 315-324.

- 11Vgl. Becker: „Der Kult der Erinnerung nach dem großen Krieg“, 1994, 315-324; Janz, Oliver: Das symbolische Kapital der Trauer. Nation, Religion und Familie im italienischen Gefallenenkult des Ersten Weltkriegs. Tübingen 2009: Niemeyer, 2-11; Inglis, Ken: „Entombing Unknown Soldiers: From London and Paris to Baghdad“. In: History and Memory 5.2 (1993), 7-31; Ziemann, Benjamin: „Die deutsche Nation und ihr zentraler Erinnerungsort: Das ‚Nationaldenkmal für die Gefallenen im Weltkriege‘ und die Idee des ‚Unbekannten Soldaten‘ 1914–1935“. In: Berding, Helmut (Hg.): Krieg und Erinnerung. Fallstudien zum 19. und 20. Jahrhundert. Göttingen 2000: Vandenhoeck & Ruprecht, 67-92.

- 12Vgl. Wardhaugh, Jessica: „Fighting for the Unknown Soldier: The Contested Territory of the French Nation in 1934–1938“. In: Modern & Contemporary France 15 (2007), 185-201; Correia, Sílvia: „Death and Politics: The Unknown Warrior at the Center of the Political Memory of the First World War in Portugal“. In: E-Journal of Portuguese History 11 (2013), 6-29.

- 13Vgl. Ackermann, Volker: „‚Ceux qui sont pieusement morts pour la France…‘. Die Identität des Unbekannten Soldaten“. In: Koselleck, Reinhart / Jeismann, Michael (Hg.): Der politische Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne. München 1994: Fink, 281-314, 284.

- 14Eine detaillierte Beschreibung der Entstehung der Idee des Unbekannten Soldaten sowie der Auswahl der Leiche und ihrer Beisetzung bieten Jagielski, Jean-François: Le Soldat inconnu. Invention et postérité d’un symbole. Paris 2005: Imago, 51-124; und Ackermann, „Die Identität des Unbekannten Soldaten“, 1994.

- 15Vgl. dazu Jagielski: Le soldat inconnu, 2005, 171f.

- 16Vgl. Giesen, Bernhard: Triumph and Trauma. Boulder/London 2004: Paradigm, 25-36.

- 17Vgl. Ackermann: „Die Identität des Unbekannten Soldaten“, 1994, 291-296, bes. 295f.

- 18In den Worten des Abgeordneten Charles Dumont: „[L]e poilu que nous allons glorifier n’est pas un de ces grands hommes. Il est le symbole de la foule immense des soldats qui se sont sacrifiés pour la Patrie.“ (Zitiert nach Jagielsi: Le soldat inconnu, 2005, 74; Übersetzung bei Inglis, Ken S.: „Grabmäler für unbekannte Soldaten“. In: Stölzl, Christoph (Hg.): Die neue Wache unter den Linden. Ein deutsches Denkmal im Wandel der Geschichte. München/Berlin 1993: Koehler & Amelang, 150-171, hier 157: „Der Poilu, den wir ehren wollen, ist kein großer Mann. Er ist das Symbol der zahllosen Soldaten, die sich für ihr Land geopfert haben.“)

- 19Vgl. Jagielski: Le soldat inconnu, 2005, 73.

- 20Vgl. Inglis: „Grabmäler für unbekannte Soldaten“, 1993, 157, sowie La Naour, Jean-Yves: „ Le soldat inconnu: Une histoire polémique“. In: Cochet, François / Grandhomme, Jean-Noël (Hg.): Les Soldats inconnus de la Grande Guerre: la mort, le deuil, la mémoire. Saint-Cloud 2012: Soteca, 307-321, hier 316f.

- 21Vgl. Ackermann: „Die Identität des Unbekannten Soldaten“, 1994, 287-289; sowie Jagielski: Le soldat inconnu, 2005, 55 u. 59f.

- 22So schlägt Prost, Antoine: „Les monuments aux morts. Culte républicain? Culte civique? Culte patriotique?“ In: Ageron, Charles R. / Nora, Pierre (Hg.): Les lieux de mémoire. I. La République. Paris 1984: Gallimard, 195-228, 201f., zur Analyse von Totendenkmälern eine Unterscheidung in staatsbürgerliche Denkmäler („monument civique“) und patriotische Denkmäler („monument patriotique“) vor. Während erstere die Gefallenen als Staatsbürger ehren, verweisen letztere mit Hilfe eines Vokabulars aus dem Bereich von Ehre, Ruhm und Heldentum (zu dem auch die Formulierung „morts pour la Patrie“ zählt) explizit auf den militärischen Sieg und das militärische Opfer.

- 23Vgl. Inglis: „Grabmäler für unbekannte Soldaten“, 1993, 158.

- 24Zu einer Übersicht über die literarische Produktion in Frankreich vgl. Jagielski: Le soldat inconnu, 2005, 202-214. Ein später filmischer Beleg stellt Bertrand Taverniers La vie et rien d’autre aus dem Jahr 1989 dar.

- 25Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung. Stuttgart 32017: Metzler, 167-212. Im erfahrungshaften Modus „erscheint das Erzählte als Gegenstand des alltagsweltlichen kommunikativen Gedächtnisses“, im monumentalen als „verbindlicher Gegenstand eines übergreifenden kulturellen (nationalen, religiösen) Sinnhorizonts, als Mythos des verbindlichen kulturellen Gedächtnisses“. Der reflexive Modus wiederum ist gekennzeichnet durch die Ermöglichung einer „erinnerungskulturellen Selbstbeobachtung“ (192).

- 26Das Stück wurde insgesamt ca. 9000 Mal gespielt und kam 1926 auch in Deutschland unter dem Titel Das Grab des unbekannten Soldaten auf die Bühne.

- 27Zu den folgenden Überlegungen vgl. Baumeister, Martin: „Kampf ohne Front? Theatralische Kriegsdarstellungen in der Weimarer Republik“. In: Hardtwig, Wolfgang (Hg.): Ordnungen in der Krise. Zur politischen Kulturgeschichte Deutschlands 1900–1933. München 2007: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 357-376; Jagielski: Le soldat inconnu, 2005, 206-209; Sachs, Leon / McCready, Susan: „Stages of Battle: Theater and War in the Plays of Bernhardt, Raynal, and Anouilh“. In: The French Review 87.4 (2014), 41-55.

- 28Erll: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, 32017, 192.

- 29Vgl. Jagielski: Le soldat inconnu, 2005, 151f.

5. Ausgewählte Literatur

- Ackermann, Volker: „‚Ceux qui sont pieusement morts pour la France…‘. Die Identität des Unbekannten Soldaten“. In: Koselleck, Reinhart / Jeismann, Michael (Hg.): Der politische Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne. München 1994: Fink, 281-314.

- Assmann, Jan: „Die Lebenden und die Toten“. In: Assmann, Jan (Hg.): Der Abschied von den Toten. Trauerrituale im Kulturvergleich. Göttingen 22007: Wallstein, 16-36.

- Becker, Annette: Les Monuments aux morts. Mémoire de la Grande Guerre. Paris 1991: Errance.

- Cochet, François / Grandhomme, Jean-Noël (Hg.): Les Soldats inconnus de la Grande Guerre. La mort, le deuil, la mémoire. Saint-Cloud 2012: Soteca.

- Contamine, Philippe: „Mourir pour la patrie“. In: Babelon, Jean-Pierre / Nora, Pierre (Hg.): Les lieux de mémoire. II. La Nation. Paris 1986: Gallimard, 11-43.

- Correia, Sílvia: „Death and Politics. The Unknown Warrior at the Center of the Political Memory of the First World War in Portugal“. In: E-Journal of Portuguese History 11 (2013), 6-29.

- Echternkamp, Jörg / Hettling, Manfred (Hg.): Gefallenengedenken im globalen Vergleich. Nationale Tradition, politische Legitimation und Individualisierung der Erinnerung. München 2013: Oldenbourg.

- Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung. Stuttgart 32017: Metzler.

- Giesen, Bernhard: Triumph and Trauma. Boulder/London 2004: Paradigm.

- Inglis, Ken: „Entombing Unknown Soldiers. From London and Paris to Baghdad“. In: History and Memory 5.2 (1993), 7-31.

- Inglis, Ken: „Grabmäler für unbekannte Soldaten“. In: Stölzl, Christoph (Hg.): Die neue Wache unter den Linden. Ein deutsches Denkmal im Wandel der Geschichte. München/Berlin 1993: Koehler & Amelang, 150-171.

- Jagielski, Jean-François: Le Soldat inconnu. Invention et postérité d’un symbole. Paris 2005: Imago.

- Janz, Oliver: Das symbolische Kapital der Trauer. Nation, Religion und Familie im italienischen Gefallenenkult des Ersten Weltkriegs. Tübingen 2009: Niemeyer.

- Julien, Ilse: „Paris und Berlin nach dem Ersten Weltkrieg. Eine symbolische Nationalisierung der Hauptstädte?“ In: Militärgeschichtliche Zeitschrift 73.1 (2014), 51-88.

- Koselleck, Reinhart / Jeismann, Michael (Hg.): Der politische Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne. München 1994: Fink.

- La Naour, Jean-Yves: „ Le soldat inconnu. Une histoire polémique“. In: Cochet, François / Grandhomme, Jean-Noël (Hg.): Les Soldats inconnus de la Grande Guerre. La mort, le deuil, la mémoire. Saint-Cloud 2012: Soteca, 307-321.

- Mosse, George L.: Gefallen für das Vaterland. Nationales Heldentum und namenloses Sterben. Übers. von Udo Rennert. Stuttgart 1993: Klett-Cotta.

- Prost, Antoine: „Les monuments aux morts. Culte républicain? Culte civique? Culte patriotique?“ In: Ageron, Charles R. / Nora, Pierre (Hg.): Les lieux de mémoire. I. La République. Paris 1984: Gallimard, 195-228.

- Wardhaugh, Jessica: „Fighting for the Unknown Soldier. The Contested Territory of the French Nation in 1934–1938“. In: Modern & Contemporary France 15 (2007), 185-201.

- Wittman, Laura: The Tomb of the Unknown Soldier, Modern Mourning, and the Reinvention of the mystical body. Toronto 2011: University of Toronto Press.

- Ziemann, Benjamin: „Die deutsche Nation und ihr zentraler Erinnerungsort. Das ‚Nationaldenkmal für die Gefallenen im Weltkriege‘ und die Idee des ‚Unbekannten Soldaten‘ 1914–1935“. In: Berding, Helmut (Hg.): Krieg und Erinnerung. Fallstudien zum 19. und 20. Jahrhundert. Göttingen 2000: Vandenhoeck & Ruprecht, 67-92.

6. Abbildungsnachweise

- 1& Teaserbild : Tombe du Soldat inconnu, unter dem Triumphbogen in ParisQuelle: Foto von Isabell Oberle, 2018Lizenz: Creative Commons BY-ND 4.0

- 2Auguste Morel: Au Soldat Inconnu (o. J.), Faksimile einer Postkarte, auf der das Gedicht verbreitet wurde.Quelle: publiziert in Jagielski, Jean-François: Le Soldat inconnu. Invention et postérité d’un symbole. Paris 2005: Imago, 142.Lizenz: Gemeinfrei

- 3Frontispiz zu Paul Raynal: Le Tombeau sous l’Arc de Triomphe.Quelle: Paul Raynal: Le Tombeau sous l’Arc de Triomphe. Tragédie en trois actes. 26. Aufl. Paris 1928: Stock.Lizenz: Zitat eines urheberrechtlich geschützten Werks (§ 51 UrhG)