- Version 1.0

- publiziert am 29. Dezember 2020

Inhalt

- 1. Hinführung

- 2. Überblick und thematische Eingrenzung

- 3. Identifikationsprozesse als Ausgangspunkt

- 4. Zeichenhaftigkeit als Analyseinstrument

- 5. Exemplarische Aspekte der Zeichenhaftigkeit

- 5.1. Beispiel aus mittelalterlicher Literatur – verbrannte Haare, verbrannter Bart

- 5.2. Aspekte der Zeichenhaftigkeit im digitalen Spiel – Kratos in der ‚God of War‘-Serie

- 6. Ausblick

- 7. Einzelnachweise

- 8. Ausgewählte Literatur

- 9. Abbildungsnachweise

- Zitierweise

1. Hinführung

Das Mittelalter als ein „Zeitalter, in dem der zeichenhaften Kommunikation in nahezu sämtlichen Lebensbereichen eine […] umfassendere Bedeutung zukommt“1Jönsson, Maren: „Die Funktionalität der Zeichen im Nibelungenlied“. In: Studia Neophilologica 75 (2003), 186-197, 186., beherbergt (literarische) ⟶Heldenfiguren, die aufgrund des hohen semantischen Stellenwerts von Zeichen als wandelnde Zeichenkomplexe begriffen werden können. In mittelalterlicher Literatur besitzen Heldenfiguren eine hohe semiotische Dichte, die sie nicht nur über unterschiedliche Marker wie Größe, Statur, mitgeführte Dinge und angelegte Rüstung als außergewöhnlich kennzeichnet, sondern sie agieren auch in machtkommunikativ aufgeladenen rituellen Kontexten wie Tischritualen oder Krönungszeremonien. Verwoben in dieses Geflecht semiotischer Assoziationsketten, in das die Körpersprache zusammen mit dem jeweiligen kommunikativen Kontext mit eingebunden ist, stellt die Dekonstruktion dieser zeichenhaften Architektur von mittelalterlichen Heldenfiguren zentrale Aspekte in den Vordergrund; angefangen bei Identifikationsprozessen visueller oder akustischer Art über Insignien, die die memoria an Heldentaten aufrechterhalten, bis hin zum manipulativen Umgang mit kommunikativen Codes. Literatur spielt in diesem Zusammenhang dahingehend eine Rolle, dass sie Zeichen „narrativ funktionalisiert“.2Jönsson: „Funktionalität der Zeichen“, 2003, 186. Sie werden Gegenstand „poetischen Kalküls“3Müller, Jan-Dirk: „Einige Probleme des Begriffs ‚Metonymisches Erzählen‘“, Poetica 45.1/2 (2013), 19-40, 28., das oftmals ein komplexes Bedeutungsgeflecht unterschiedlicher bildlicher Verkettungen und thematischer Referenzen erzeugt. Ausgehend von mittelalterlicher Literatur bis zur Konstitution von Heldenfiguren im digitalen Spiel kann die Bedeutung der Zeichenhaftigkeit von Helden als eine wesentliche Konstante identifiziert werden. Damit sind jedoch zugleich die Grenzen dieses Beitrags markiert, der anhand der beiden gewählten Beispiele in medial übergreifenden Kontexten und Inszenierungen die Beständigkeit der Zeichenhaftigkeit von Heldenfiguren als kulturell tradierte Konstante der Sinnerzeugung aufzeigt.

2. Überblick und thematische Eingrenzung

Mit dem Thema der Zeichenhaftigkeit wird eine interdisziplinäre Herausforderung mit einer Vielzahl an Herangehensweisen und Forschungskontexten behandelt, die in ihrer jeweiligen Tiefe und Verzweigung hier nicht in gleicher Differenziertheit abgebildet werden können. In diesem Artikel wird die Perspektive gleich mehrfach eingeschränkt: Der Blick richtet sich von der älteren Literaturwissenschaft – der germanistischen Mediävistik – aus auf figurenbezogene Bedeutungsdimensionen von Einzelzeichen im Kontext des ⟶körperlichen Erscheinungsbildes. Diese strenge Fokussierung bedingt die gezielte Auswahl an Forschungskontexten im Bereich der Semiotik – genauer die Aspekte der intra- und extradiegetischen Figurenbetrachtung. Damit assoziierte Themen der älteren Literaturwissenschaft wie die machtkommunikativen Strukturen der Körpersprache, des Kleidungsstils4Vgl. dazu u. a. Keupp, Jan: Die Wahl des Gewandes. Mode, Macht und Möglichkeitssinn in Gesellschaft und Politik des Mittelalters. Ostfildern 2010: Thorbecke. DOI: 10.11588/diglit.34735; Frieling, Kirsten O.: Sehen und gesehen werden: Kleidung an Fürstenhöfen an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit (ca. 1450–1530). Ostfildern 2013: Thorbecke. DOI: 10.11588/diglit.34757; Kraß, Andreas: Geschriebene Kleider. Höfische Identität als literarisches Spiel. Tübingen/Basel 2006: Francke. und der Machtökonomie des Gabenzyklus5Vgl. dazu u. a. Mauss, Marcel: Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften. Mit einem Vorw. v. Edward E. Evans-Pitchard, aus d. Franz. v. Eva Moldenhauer. Frankfurt a. M. 1968: Suhrkamp; Cowell, Andrew: The Medieval Warrior Aristocracy. Gifts, Violence, Performance, and the Sacred. Cambridge 2007: Boydell & Brewer; und Kohl, Karl-Heinz: Die Macht der Dinge. Geschichte und Theorie sakraler Objekte. München 2003: C.H. Beck. können hier nicht in der ihnen zukommenden Tiefe behandelt werden und stellen differenzierte Diskursfelder innerhalb des semiotisch-semantischen Forschungskontexts der älteren Literaturwissenschaft dar. Zu nennen wären für den Bereich ritueller Kommunikation u. a. Gerd Althoffs Untersuchung zur ‚Macht der Rituale‘6Althoff, Gerd: Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter. Darmstadt 2003: Primus. oder Corinna Dörrichs ‚Poetik des Rituals‘7Dörrich, Corinna: Poetik des Rituals. Konstruktion und Funktion politischen Handelns in mittelalterlicher Literatur. Darmstadt 2002: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. sowie Christiane Witthöft mit ‚Ritual und Text‘8Witthöft, Christiane: Ritual und Text. Formen symbolischer Kommunikation in der Historiographie und Literatur des Spätmittelalters. Darmstadt 2004: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.. Den Kern der semiotisch geprägten Machtkommunikation in rituellen Kontexten bildet der Aspekt, dass gesellschaftliche Machtstrukturen ihre Bestätigung in festen rituellen Abläufen innerhalb des höfischen Zeremoniells finden9Vgl. Althoff, Gerd: „Ungeschriebene Gesetze. Wie funktioniert Herrschaft ohne schriftlich fixierte Normen“. In: Althoff, Gerd (Hg.): Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde. Darmstadt 1997: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 282-304, 287; Althoff, Gerd: Macht der Rituale, 2003, 23. – literarisch inszenierte Abweichungen oder Manipulationen dieser Abläufe sind demnach Marker eines herrschaftlichen Missstands oder genereller Gesellschaftskritik. Unberechenbarkeit und Fremdheit als potentiell bedrohliche Faktoren für das bestehende Machtgefüge sollen über rituelle Abläufe mit stark semiotisch aufgeladener Körpersprache und Kleidungsstil beherrschbar werden. Zudem besaßen die festen Formen der jeweiligen Rituale und ihre klare semiotische Codierung allgemeine Akzeptanz und weitläufige Bekanntheit, wodurch sie sehr beständig über historische Wandlungsprozesse hinweg tradiert und neu interpretiert werden konnten.10Vgl. Dörrich, Poetik des Rituals 2002, 22.

Mit dem hier fokussierten Blick auf körperlich gebundene Einzelzeichen zweier Heldenfiguren können die genannten Aspekte jedoch nicht detailliert behandelt werden – es geht rein um die exemplarische Bedeutungs- und Tragweite des Themas Zeichenhaftigkeit, dessen Anwendungsmöglichkeit transmedial vom mittelalterlichen Text bis zum digitalen Spiel reicht. Ausgehend von semiotischen Mechanismen der Figurenidentifikation und -betrachtung, die als Grundlage zum anschließend vorgestellten Prinzip der ‚Lesbarkeit‘ von Heldenfiguren dienen, wird anhand zweier Beispiele die Bedeutung der semiotisch detaillierten Betrachtung von literarisch wie ⟶medial inszenierten Heldenfiguren verdeutlicht.

3. Identifikationsprozesse als Ausgangspunkt

Als Grundlage für die zeichenorientierte Erforschung von Heldenfiguren im Bereich der literarischen ‚Personenidentifizierung‘ sind die Untersuchungen von Armin Schulz zu nennen.11Vgl. Schulz, Armin: Schwieriges Erkennen. Personenidentifizierung in der mittelhochdeutschen Epik. Tübingen 2008: Niemeyer, 8-14. Dort werden u. a. genannt: Hahn, Ingrid: „Zur Theorie der Personenerkenntnis in der deutschen Literatur des 12. bis 14. Jahrhunderts“. In: PBB (1977), 395-444; Kartschoke, Dieter: „Der ain was grâ, der ander was chal. Über das Erkennen und Wiedererkennen physiognomischer Individualität im Mittelalter“. In: Janota, Johannes / Sappler, Paul / Schanze, Frieder (Hg.): Festschrift Walter Haug und Burghart Wachinger. Band 1. Tübingen 1992: Niemeyer, 1-24; Müller, Jan-Dirk: „Woran erkennt man einander im Heldenepos? Beobachtungen an Wolframs ‚Willehalm‘, dem ‚Nibelungenlied‘, dem ‚Wormser Rosengarten A‘ und dem ‚Eckenlied‘“. In: Blaschitz, Gertrud u. a. (Hg.): Symbole des Alltags – Alltag der Symbole. Fs. Harry Kühnel. Graz 1992: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 87-111. Ebenfalls sind damit assoziierte Thematiken verknüpft, die u. a. verhandelt werden in Aurast, Anna: „Exul, Paganus, Ignotus. Wahrnehmungs- und Deutungsmuster von Fremden und Anderen“. In: Bleumer, Hartmut u. a. (Hg.): Brunos ‚Sachsenkrieg‘. Zwischen Wort und Bild. Wahrnehmungen und Deutungen im Mittelalter. Köln/Weimar/Wien 2010: Böhlau, 239-265; Ernst, Ulrich: „Differentielle Leiblichkeit. Zur Körpersemantik im epischen Werk Wolframs von Eschenbach“. In: Wolfram-Studien 17 (2002), 182-222; Hammer, Andreas: „Held in Mönchskleidern oder Mönch im Heldenkostüm? Zur Wahrnehmung Ilsans im ‚Rosengarten zu Worms‘“. In: ZfdPh 127 (2008), 35-49; sowie Schubert, Martin J.: Zur Theorie des Gebarens im Mittelalter. Analyse von nichtsprachlicher Äußerung in mittelhochdeutscher Epik. ‚Rolandslied‘, ‚Eneasroman‘, ‚Tristan‘. Köln 1991: Böhlau. Seine Analysen basieren auf der Prämisse, dass die „Wahrnehmung von Wahrnehmung“12Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 3. historisch-kulturellem Wandel unterliege. Dabei steht die Erkenntnis zu Beginn, dass bei Erkennensprozessen oftmals isolierte Einzelzeichen (Gnorismata) den Gesamteindruck einer Figur oder Teile einer Figur vermitteln.13Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 3. Ausgehend von den mittelalterlichen Literaturgenres der Heldenepik und des höfischen Romans14Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 355-497. des 12. bis 14. Jahrhunderts stellt er für die hier behandelte Thematik der Zeichenhaftigkeit eine zentrale Unterscheidung heraus: Er unterscheidet zwischen zeichenorientierten (semiotischen) und intuitiven (asemiotischen) Erkennungsmustern; so können Figuren auf der Basis von Zeichen „semiotisch-rationale Schlußfolgerungen“15Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 19. vollziehen, aber daneben stehen auch asemiotische Identifikationsvorgänge, bei denen sich die Körper „gewissermaßen unvermittelt ‚von selbst‘ und ‚als sie selbst‘ mitteilen“.16Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 19. Während semiotische Muster dem höfischen Roman und asemiotisch-intuitive Muster der mittelalterlichen (archaischen) Heldenepik zugeordnet werden können17Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 37., wird jedoch auch die Unmöglichkeit einer klaren Trennung beider Erkennensmuster nach höfischem und heldenepischem Register im Verlauf seiner Arbeit deutlich.18So ist bspw. das „Präsenzphantasma“ ein die Wahrnehmung überfordernder Glanz adeliger Körper auch im höfischen Roman, der die Identität und Tugendhaftigkeit der jeweiligen Figuren aus sich heraus bereits mitteilt: Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 18-19. Mischformen dieser ‚typischen‘ semiotischen Codierungen sind möglich, sodass auch asemiotische Identifikationsprozesse in einem höfischen Setting vorkommen können und vice versa. Die Attribute ‚höfisch‘ und ‚archaisch‘ beziehen sich hier und im Folgenden auf den literarischen Kontext der Identifikationsprozesse – so bezieht sich ersteres vorrangig auf den höfischen Roman und letzteres auf die Heldenepik.

Wesentlich für die Einordnung von Schulz’ Arbeiten und die nachfolgenden Analysen ist eine Erläuterung der jeweiligen Metonymieverständnisse. Das Prinzip der Metonymie ist entscheidend, wenn es um die Untersuchung der Verweisspektren von Einzelzeichen geht, denn es beschreibt die Teilhaberelation und räumlich-zeitliche Nähe von Zeichen und Bezeichnetem und bildet die Ausgangsbasis von Schulz’ Überlegungen. Es sei darauf hingewiesen, dass das Prinzip metonymischen Erzählens nach Harald Haferland und Armin Schulz hier im Hintergrund mitzudenken ist. Unter Rückgriff auf Clemens Lugowskis Konzept der ‚thematischen Überfremdung‘19Lugowski, Clemens: Die Form der Individualität im Roman. Mit einer Einleitung von Heinz Schlaffer. Frankfurt a. M. 1976: Suhrkamp, vgl. dazu vor allem 34-35, 61-62 u. 100. und Roman Jakobsons Metonymieverständnis in seiner paradigmatischen Funktion20Fuchs-Jolie, Stephan: „Metonymie und Metapher bei Wolfram“. In: Andersen, Elizabeth u. a. (Hg.): Literarischer Stil. Mittelalterliche Dichtung zwischen Konvention und Innovation. 22. Anglo-German Colloquium Düsseldorf. Berlin 2015: De Gruyter, 413-425, 417. habe demnach die Metonymie die Funktion eines übergeordneten Verweisinstruments inne, das Einzelaspekte – wie bspw. äußere Zeichen – auf einen übergeordneten Gesamtzusammenhang hin ordnet.21Haferland, Harald / Schulz, Armin: „Metonymisches Erzählen“. In: DVjs 84 (2010), 3-43, 11. Dieses Zeichenverständnis „bedinge zudem die für uns heute befremdliche Privilegierung von Einzelzeichen gegenüber einer auf die Gestalt gerichteten Wahrnehmung in mittelalterlichen Epen“.22Olbert, Ann-Kathrin / Jansen, Daria: „Einleitung“. In: Nieser, Florian (Hg.): Die Dechiffrierung von Helden. Aspekte einer Semiotik des Heroischen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Berlin 2020: transcript, 12. Mit diesem Zeichenverständnis können kausallogische Brüche mithilfe von übergeordneten metonymischen Verweiszusammenhängen problemlos unaufgelöst stehen bleiben, wobei narrative Zusammenhänge und die semiotische Aussagekraft von Einzelzeichen auf Text- wie Rezeptionsebene durch übergeordnete Paradigmen über- oder ausgeblendet werden. Dabei werden Teil-Ganzes-Beziehungen nicht mehr differenziert, sondern der Aspekt der Metonymie, bei dem ein bestimmter Teil für etwas anderes steht – so bspw. ein Autor für sein Werk oder die Wirkung für ihre Ursache – rückt zugunsten einer Identifizierung mit dem Gesamtzusammenhang an die Peripherie.23Müller: „Einige Probleme des Begriffs ‚Metonymisches Erzählen‘“, 2013, 32 demonstriert anhand der doppelten Codierung von Brünhilds Gürtel (sexuell/politisch) im ‚Nibelungenlied‘ die Problematik konzentrierter und ‚vereindeutigender‘ metonymischer Relationen. Mit anderen Worten steht ein bestimmter Teil nicht mehr für einen anderen, sondern er wird mit ihm gleichgesetzt.24Kropik, Cordula: „Metonymie und Vormoderne. Zur kulturgeschichtlichen Verortung einer Denkfigur.“ In: Poetica 44 (2012), 81-112, 91-92. Für den Ansatz der Zeichenhaftigkeit wird jedoch eine solche ‚Verengung‘ semiotischer Aussagekraft vermieden und entgegen der Tendenz, die „deutliche Entfaltung der Zeichenbeziehung“ zugunsten eines übergeordneten Paradigmas auszublenden, soll die Arbitrarität und Mehrdeutigkeit von Einzelzeichen ernstgenommen werden.

Ausgehend von diesem auf das Einzelzeichen und auf sein mögliches Bedeutungsspektrum ausgerichteten Interesse ist das Phänomen der Personenerkenntnis eine zentrale Kategorie (mittelalterlicher) Literatur, weil in den Texten „diese Muster nicht bloß fraglos vorausgesetzt, sondern in ihrem Gelingen und ihrem Scheitern ausgestellt, in ihren Routinen gebrochen, verkompliziert, paradoxiert und als Alternativen gegeneinander ausgespielt werden.“25Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 4. vgl. auch 29, wo Schulz mit Rainer Warnings Konzept der ‚Konterdiskursivität‘ arbeitet; vgl. Warning, Rainer: „Poetische Konterdiskursivität. Zum literaturwissenschaftlichen Umgang mit Foucault“. In: Warning, Rainer (Hg.): Phantasie der Realisten, München 1999: Fink, 313-345. Eine Tendenz ist jedoch zu erkennen: „Das Semiotische komme im höfischen Roman häufiger vor und unterliege einer komplexeren Inszenierungsstrategie. Asemiotische Muster setze die Heldenepik in Form von spontanem Erkennen völlig Fremder um, während der höfische Roman Körper als ‚Realabstraktionen‘ höfischer Tugenden darstelle.“26Olbert / Jansen: „Einleitung“, 2020, 12.

Die Überlegungen von Armin Schulz im Bereich der zeichenbasierten Personenidentifizierung bilden den aktuellen Stand der Forschung zur semiotischen Codierung von Heldenfiguren ab. Wenngleich Schulz seinen Ansatz an mittelalterlichen Epen entwickelt, lässt er sich doch über mediävistische Kontexte hinaus produktiv machen und zur Analyse älterer und neuerer Heldendarstellungen heranziehen.

4. Zeichenhaftigkeit als Analyseinstrument

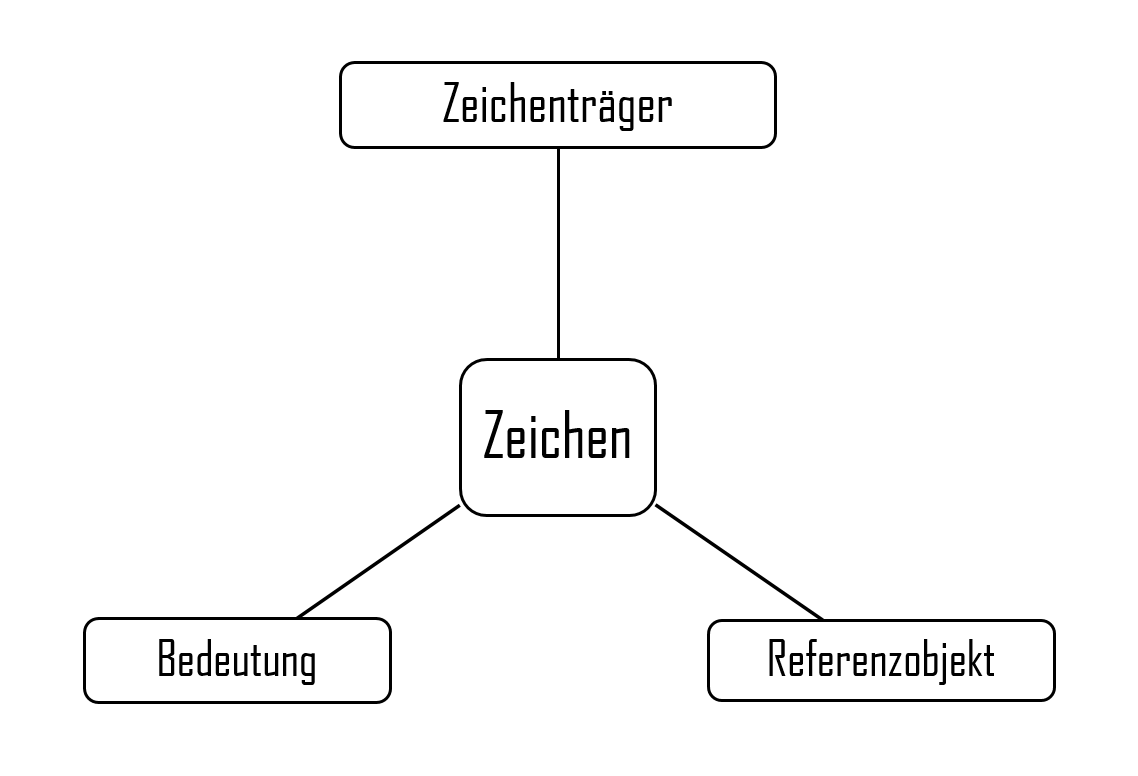

Die (An-)Erkennung bestimmter Konventionen und daran beteiligter Zeichen seitens des Rezipienten ist für alle Aspekte des Semiotischen die Grundvoraussetzung.27Vgl. Schnell, Rüdiger: Haben Gefühle eine Geschichte? Aporien einer history of emotions. Göttingen 2015: V&R unipress, 622. ‚Zeichen‘ werden literaturwissenschaftlich perspektiviert als „die Verbindung von Zeichenträger (Wort, Geste, Bild) und dessen [semantischer] Bedeutung“28Schnell: Gefühle, 2015, 637. verstanden, wobei Semantik als Unterkategorie der Semiotik die Beschäftigung mit der „Bedeutung sprachlicher Zeichen“29Nieragden, Göran: [Art.] „Semantik, strukturale und historische“. In: Nünning, Ansgar (Hg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. 5. Auflage. Stuttgart/Weimar 2013: J.B. Metzler. beschreibt. Literaturwissenschaftlich konkretisiert geht es um „die Relation von Wort [und] damit verbundener Vorstellung samt bezeichnetem Objekt“.30Nieser, Florian: Die Lesbarkeit von Helden. Uneindeutige Zeichen in der Bataille d’Aliscans und im Willehalm Wolframs von Eschenbach. Stuttgart 2018: Metzler, 3 mit Bezug auf: Schnell: Gefühle, 2015, 637 Anm. 51. Dahinter steht ein triadisches Relationsmodell zwischen Zeichenträger, Bedeutung und dem bezeichneten Objekt.31Nöth, Winfried: Handbuch der Semiotik. 2. vollst. neu bearb. u. erw. Auflage. Stuttgart/Weimar 2000: Metzler, 140.

Die Zeichenhaftigkeit einer Heldenfigur beschreibt ihre semiotische Zusammensetzung, also die Dimensionen der „Präsentation, Deutung und Zuordnung von Zeichen“32Nieser: Lesbarkeit, 2018, 11. zur Figur. Dabei sind diese Zeichen kein Gegenstand arbiträrer Auswahl, sondern sie sind entweder Bestandteil des alltäglichen Lebens der Zeichenempfänger und somit bereits mit einer bestimmten Aussagekraft versehen oder aber durch ihre Außergewöhnlichkeit als dem Alltag enthobenes Zeichen besonders markiert. Die jeweilige Bedeutungszuschreibung im literarischen Kontext von Heldenfiguren kann dann je nach Verwendungszusammenhang variieren, was ein wesentliches Merkmal der Komplexität solcher Figuren ist.

In der mittelalterlichen Literatur spielen sowohl der Blick auf die Figur als auch der Austausch von Blicken eine wesentliche Rolle, für den die jeweilige Zeichenhaftigkeit der Figuren ein Basiselement ist. Visuelle Zeichen „äußerer Statusrepräsentation“ und die „mit ihnen verbundenen Körper“33Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 7. sind im literarischen wie feudalen Alltagskontext wesentliche Kommunikationselemente. Ausgehend von Heldenfiguren im Kontext mittelalterlicher Literatur, deren Relevanz sich jedoch auch in aktuellen Kontexten der Alltagskommunikation wiederfindet, ist die der Zeichenhaftigkeit zugrundeliegende „soziale Epistemik“ einer Gesellschaftsformation der Kern der semiotischen Codierung, in der „Muster des Erkennens und Identifizierens von Personen und ihrer identitätsrelevanten Merkmale“ die Grundlage dafür bilden, „wie man mit ihnen umzugehen hat“.34Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 8.

Zugleich sind äußere Repräsentationsmarker, aber auch symbolische Kommunikationsgesten, als festgelegte Zeichen gegenseitigen Einverständnisses oder des Dissens auch Gegenstand von Manipulationen. Mit diesen gehen intentionale Verletzungen bestehender Konventionen einher, die Gegenmaßnahmen provozieren. „Daher ist das Wissen um das zeitgenössische Ritualverständnis, die damit verbundenen gesellschaftlichen Bedingungen und das rezeptionsseitig vorhandene Verständnis und Repertoire von Zeichen unabdingbar.“35Nieser, Lesbarkeit, 2018, 12.

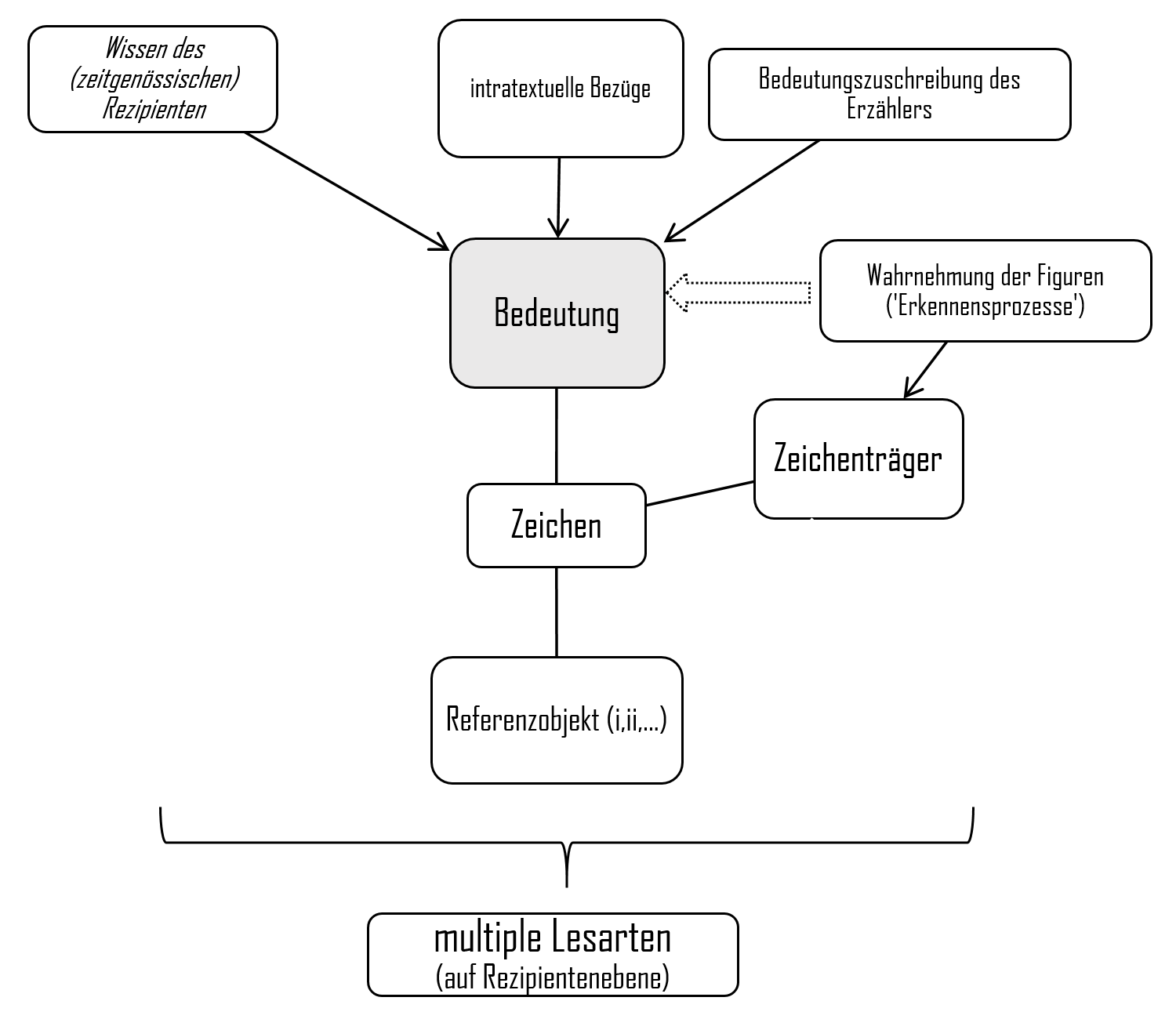

Mit der Zeichenhaftigkeit von Heldenfiguren als Analysekategorie müssen mindestens zwei Ebenen in Betracht gezogen werden: Die Analyse der Bedeutungsdimensionen charakteristischer Einzelzeichen im Kontext der Erzählung und deren mögliche Aktualisierung durch den Rezipienten als Zeichenempfänger auf der dem Text übergeordneten Ebene. Beide Ebenen bringen zugleich mehrere weitere Aspekte mit sich, die zur ‚Lesbarkeit‘ von literarischen Heldenfiguren gehören. Unter ‚Lesbarkeit‘ wird die Identifikation der individuellen Einzelzeichen und deren Deutung unter Berücksichtigung der mit der gewählten Semiotik aufgerufenen Bedeutungsspektren verstanden, wie sie in folgendem Schema abgebildet sind.

Hieraus geht hervor, dass dem individuellen Rezipienten ein gewisses Vorwissen um die hier markierte Zeichenrelation unterstellt wird, was jedoch als produktive Herausforderung begriffen werden muss.

Rein historisch zugängliches Wissen wiederum als eine Form des Decodierungswissens mittelalterlicher Rezipienten anzunehmen, stellt eine Herausforderung dar, die im Regelfall nicht mit definitiver Sicherheit bewältigt werden kann – vor allem wenn dieses historische Wissen diachron von modernen Theorieentwürfen her rückerschlossen wird.36Vgl. dazu vor allem die Ausführungen von Manuel Braun zu ‚Konstanten als Korrektiv‘ innerhalb der ‚Alteritätsdebatte‘, die asynchrone Betrachtungsweisen loslösen von einer generellen Etikettierung des Mittelalters als etwas Fremdem im Vergleich zur Moderne und verbindende – literarische wie anthropologische – Konstanten hervorheben. Braun, Manfred: „Alterität als germanistisch-mediävistische Kategorie: Kritik und Korrektiv“. In: Braun, Manfred (Hg.): Wie anders war das Mittelalter? Fragen an das Konzept der Alterität. Göttingen 2013: V&R unipress, 7-38, 27-37. Dennoch ist es für die Decodierung von Heldenfiguren unumgehbar, damalige ‚Sinnhorizonte‘ bis zu einem gewissen Grad zu erschließen. Die Forschung geht jedoch davon aus, dass auf damaliger Rezipientenseite „textexternes Wissen, eigene Erfahrungen und Erwartungen interpolier[t]“37Lienert, Elisabeth: „Können Helden Sich ändern? Starre Muster und flexibles Handeln im ‚Nibelungenlied‘“. In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 44 (2015), 477-491, 479. werden.

Ausgehend von einer mittelalterlichen „Kultur der Sichtbarkeit“, für die gilt, dass das Äußere dem Inneren entspricht oder diesem entgegengesetzt ist38Schulz, Armin: Erzähltheorie in mediävistischer Perspektive. Berlin 2012: DeGruyter, 41 mit Bezug auf Wenzel, Horst: Hören und Sehen, Schrift und Bild. Kultur und Gedächtnis im Mittelalter. München 1995: C.H. Beck., lässt sich der Status einer Heldenfigur an ihren äußeren Zeichen ablesen. Ein einschlägiges Beispiel dafür ist etwa das sogenannte ‚Kalokagathieideal‘39Michel, Paul: Formosa deformitas. Bewältigungsformen des Hässlichen in mittelalterlicher Literatur. Bonn 1976: Bouvier, 90-91: darunter wird das Prinzip der „Leibschönheit […] als Manifestation innerer Schönheit“ in der Tradition Gilberts von Hoyland, Honorius Augustodunensis und Bernhards von Clairvaux verstanden. Vgl. dazu auch Jönsson: „Funktionalität der Zeichen“, 2003, 186., das besagt, dass die äußere Schönheit des Ritters seiner inneren Tugendhaftigkeit entspricht. Mit Schulz begründet ein solches Phänomen für den höfischen Roman die Annahme einer grundsätzlichen ‚Lesbarkeit‘ von Körpern, in dem man „auf den schönen Schein des Sichtbaren angewiesen [ist, F.N.], der nie nur bloßer Schein sein darf“.40Schulz, Schwieriges Erkennen, 2008, 37-38. Es gibt jedoch neben ‚lesbaren‘ äußeren Zeichen und damit einhergehenden „Sichtbarkeitszusammenhänge[n]“ auch abgewandelte Formen sichtbarer Exorbitanz.41Schulz: Erzähltheorie, 2012, 43 mit Bezug auf Strohschneider, Peter: „Textheiligung. Geltungsstrategien legendarischen Erzählens im Mittelalter am Beispiel Konrads von Würzburg ‚Alexius‘“. In: Melville, Gert / Voländer, Hans: Geltungsgeschichten. Über die Stabilisierung und Legitimierung institutioneller Ordnungen. Köln / Weimar u. a. 2002: Böhlau, 109-148, 139, Anm. 85. In höfischen Romanen „basiert höfisches Erkennen mit Blick auf den Status und damit der Selbstvergewisserung, wie dem Gegenüber zu begegnen ist, vor allem auf äußeren Zeichen wie etwa der Kleidung, die sichere Rückschlüsse auf die soziale Identität wie auch Individualität des jeweiligen Trägers zulassen“.42Nieser: Lesbarkeit, 2018, 12. Archaische Heldenfiguren, bei denen die körperliche und kämpferische Exzeptionalität im Zentrum steht, generieren Zeichenhaftigkeit über körperliche Präsenz.43Vgl. Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 13-14.

„Zeichen erfüllen damit mehr als nur eine repräsentative Funktion, sie dienen zur Identifikation des Gegenübers, als Charakter- und Tugendmerkmal; mittels ihrer Wahrnehmung und semiotischen Einordnung lässt sich nachzeichnen, ob und wie [Heldenfiguren] einander erkennen oder warum es misslingt.“44Nieser: Lesbarkeit, 2018, 13. Solche Identifikationsmechanismen funktionieren aufgrund von metonymischen Beziehungen im Sinne „motivierte[r] Zuordnungen zwischen dem Zeichen und seiner Bedeutung“.45Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 24-25. Heldenfiguren aus der mittelhochdeutschen Heldenepik ist es möglich, das Gegenüber meist intuitiv und anhand körperbezogener Zeichen individuell zu identifizieren.46Vgl. Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 181-203; 209-212; 217-219; 223-230. Im Regelfall des höfischen Kontexts hingegen beansprucht die Deutung der sichtbaren Zeichen eine Form des Hintergrund- und Weltwissens. Abgesehen von der Charaktereigenschaft der tugent47Verstanden als das Maximum von Adelsqualitäten., die als fast schon überirdischer ⟶Glanz der Heldenfigur zu eigen ist, basiert das Erkennen höfischer Heldenfiguren nach Jan-Dirk Müller auf einer komplexen Anordnung „entzifferbarer Zeichen“ wie „Kleidung, Waffen und Gewand“.48Müller: Woran erkennt man einander im Heldenepos, 1992, 96-97. Die gegenseitige Identifikation funktioniert damit also über die zusammenfassende Deutung von Einzelzeichen. Zugleich ist oftmals Wissen über bestimmte Wappen oder die Geschichte zentraler signifikanter Objekte seitens der Figuren notwendig, um das Gegenüber korrekt und eindeutig zu identifizieren. Schulz unterscheidet auch die jeweiligen Identifikationsziele: Archaisches Erkennen zielt auf Namen, Herkunft und Biographie des Gegenübers; Identifikationsprozesse zwischen höfischen Helden sollen allgemeine Adelsqualitäten und den sozialen Rang herausstellen.49Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 209-210.

In den folgenden Fallbeispielen soll eine historisch-literarische Perspektive50Vgl. dazu Althoff, Gerd: „Spielen die Dichter mit den Spielregeln der Gesellschaft?“. In: Palmer, Nigel F. / Schiewer, Hans-Jochen (Hg.): Mittelalterliche Literatur und Kunst im Spannungsfeld von Hof und Kloster. Ergebnisse der Berliner Tagung, 9.-11. Oktober 1997. Berlin 1999: DeGruyter, 53-71 und Althoff, Gerd: „Ungeschriebene Gesetze. Wie funktioniert Herrschaft ohne schriftlich fixierte Normen“. In: Althoff, Gerd (Hg.): Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde. Darmstadt 1997: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 282-304. eingenommen werden, die das Vorwissen zeitgenössischer Rezipienten berücksichtigt. Diese Perspektive basiert auf der Annahme, dass Rezipienten mittelalterlicher Texte – ähnlich wie das auch gegenwärtig der Fall ist – „hochgradig darin trainiert gewesen sein mussten, unterschiedliche Zeichenregister zu erkennen und einzuordnen“.51Nieser: Lesbarkeit, 2018, 3. Es kann dabei nicht darum gehen, eine Form des idealen Rezipienten zu rekonstruieren, doch kann das „Wirkungspotential des Textes auf einen Modellrezipienten“52Barthel, Verena: Empathie, Mitleid, Sympathie. Rezeptionslenkende Strukturen mittelalterlicher Texte am Beispiel des Willehalm-Stoffs, Berlin 2008: DeGruyter, 15-16. vor dem Hintergrund gesellschaftlich akzeptierter und genutzter Zeichencodierungen und ihrer literarischen Verarbeitung untersucht werden.

5. Exemplarische Aspekte der Zeichenhaftigkeit

5.1. Beispiel aus mittelalterlicher Literatur – verbrannte Haare, verbrannter Bart

Bartwuchs in mittelalterlicher Literatur besitzt einen nicht unerheblichen Stellenwert, markiert er doch den körperlich sichtbaren Übergang eines Jungen zur Adoleszenz53Vgl. Lofmark, Carl: Rennewart in Wolfram’s ‚Willehalm‘. A study of Wolfram von Eschenbach and his sources. Cambridge 1972: Cambridge University Press, 154-155. Im Wh ist diese Funktion bei der Vivianzfigur zu finden, die im Gegensatz zur BdA wie dem ersten Teil der Chanson de Guillelme noch keinen Bart trägt und daher als kindlicher Ritter von Willehalm beklagt werden kann: vgl. Przybilski, Martin: sippe und geslehte. Verwandtschaft als Deutungsmuster im ‚Willehalm‘ Wolframs von Eschenbach. Wiesbaden 2000: Reichert, 154., aber auch die Virilität eines Königs in der Schlacht, dessen Bart bspw. durch das offene Visier im Kampf sichtbar ist. Im folgenden Beispiel wird es um den Bart als Adoleszenz- und Minnemarkierung gehen.54Dieses Beispiel ist entnommen aus: Nieser: Lesbarkeit, 2018, 205-209. Als sichtbare Übergangsphase zum Erwachsenenalter und pars pro toto des männlichen Kämpfers ist er vor allem für den heroischen Rainouart in der chanson-de-geste Bataille d’Aliscans55Zitate aus dem altfranzösischen Text der Bataille d’Aliscans werden aus der Handschrift M entnommen: La versione franco-italiana della ‚Bataille d’Aliscans‘: Codex Marcianus fr. VIII [=252], hg. v. Günter Holtus. Tübingen 1985. Eine deutsche Übersetzung der Version M hat Fritz Peter Knapp vorgelegt: Aliscans. Das altfranzösische Heldenepos nach der venezianischen Fassung M, eingel. u. übers. v. Fritz Peter Knapp. Berlin 2013: De Gruyter. (BdA) von Bedeutung. Nach dem ersten Tischmahl in Orange geht er in die Küche und legt sich zum Schlafen neben eine Feuerstelle (BdA 4367-68). Nachdem er auf seiner Stangenwaffe, die er als Kopfkissen benutzt, eingeschlafen ist, versengt der Küchenmeister Rainouarts Bart, worauf der Sarazene in seinem Zorn den Küchenmeister auf der Stelle in das Feuer wirft (BdA 4370-81).

Das Versengen des Barts ist ein Angriff auf die ‚Männlichkeit‘ des Helden56Vgl. Lofmark: Rennewart, 1972, 153., indem er äußerlich zum Kind ‚reduziert‘ wird. Die Reaktion Rainouarts ist eine heftige Vergeltung des Spotts, die seine außergewöhnliche Stärke unterstreicht: Er hebt den Küchenmeister auf, als sei er ein ‚Neugeborenes‘ (BdA 4378), bevor er ihn ins Feuer schleudert. Das Verbrennen seines Barts richtet sich gegen ein zentrales Element der heroischen Identität Rainouarts.

In der mittelhochdeutschen Adaption der Bataille d’Aliscans, Wolframs von Eschenbach Willehalm57Wolframs Text wird nach der Edition Joachim Heinzles zitiert: Wolfram von Eschenbach, Willehalm. Hg. v. Joachim Heinzle, Frankfurt a. M. 2009: Deutscher Klassiker Verlag. (Wh) werden Rennewarts Haare, Kleidung und Bart versengt. Nach der Heeresschau vor der Stadt Munleun kehrt Willehalm zum Hof zurück und begegnet dem klagenden Rennewart (Wh 198,15-19). Seine Haare und seine Kleidung wurden in der Küche versengt (Wh 198,20-21). Rennewart nutzt seine Stange zur Gegenwehr, mit der er die Kessel durchsticht (mit der stangen er durh die kezzel stach; Wh 198,24). Die unmittelbaren Konsequenzen des Spotts sind in diesem Fall nicht die tödliche Bestrafung des Küchenmeisters58Röcke, Werner: „Der zerplatzte Enterich und der Koch als Rollbraten. Gelächter und Gewalt in Wolframs ‚Willehalm‘“. In: Zeitschrift für Germanistik N.F. 11 (2001), 278-283, 285, sieht hier primär den Angriff auf die Töpfe als Anspielung auf ein spätmittelalterliches Sprichwort, das eine Racheabsicht ausdrücke und Rennewarts Vergeltungsstreben damit hervorhebe. Auch wenn dieser Aspekt in der behandelten Szene sicherlich eine Rolle spielt, so bleibt mit Rücksicht auf die Art und Weise seiner Gegenwehr der ungewöhnliche Einsatz der Stange ein zentrales Merkmal in dieser Szene., sondern der ungewöhnliche Einsatz der Stange gegen jene Kessel, zu denen er zuvor Zuber voller Wasser schleppen musste.

Willehalm beruhigt den jungen Knappen und verspricht ihm, dass er neue Kleidung bekommen solle (Wh 199,1). Die Aussage Willehalms, dass die Haare Rennewarts vor dem Verbrennen sowieso zu lang waren (Wh 199,2) und man ihm jetzt das Haar glatt kämmen und in Höhe der Ohren gleichmäßig abschneiden soll (Wh 199,3ff.), kann als eine Anpassung Rennewarts an eine ‚angemessene‘ Erscheinung als Knappe verstanden werden.59Heinzle weist in seinem Stellenkommentar darauf hin, dass ein Abschneiden der Haare im juristischen Bereich auch als „Symbol der Unfreiheit“ gelten kann und äußeres Zeichen der Knechtschaft bzw. in diesem Fall der Adoption Rennewarts durch Willehalm sein könnte. Heinzle hält es jedoch selbst bereits für unwahrscheinlich: Heinzle: Willehalm-Edition, 2009, Stellenkommentar zu 199,2-5, 972, in Rückgriff auf das DRWb IV/2, Sp. 10 und HRG I, Sp. 1884ff. Kleppel, Christoph A.: vremder bluomen underscheit. Erzählen von Fremdem in Wolframs ‚Willehalm‘. Frankfurt a. M. 1996: P. Lang, 206 u. 217, sieht die Verbindung zum Motiv des versengten Barts im späteren Textverlauf, aber vermutet hinter dem Abschneiden und ‚Ordnen‘ der Haare eine Erinnerung an Rennewarts Vernachlässigung durch seine Verwandtschaft. Er sieht jedoch in der geänderten Frisur auch eine dem Körper dauerhaft eingeschriebene Eingliederung in die höfische Gemeinschaft. Das Ansengen der ‚unordentlichen‘ Haare setzt eine Annäherung an ein höfisches Erscheinungsbild in Gang.

Das Verbrennen des Barts steht in ähnlichem Zusammenhang. Ähnlich wie in der Bataille d’Aliscans begibt sich Rennewart nach dem ersten Mahl zur Küche, um sich dort schlafen zu legen. Die Ruhestätte in der Küche ist für den Erzähler zugleich Anlass, von wichtigen Stationen aus Rennewarts Vergangenheit zu berichten. Dabei hebt er die höfische Erziehung Rennewarts hervor (Wh 283,21-22; 284,8-9).60do hiez sîn pflege schône (284,8) – hier der Übersetzung Heinzles folgend phlegen als ‚erziehen‘, was kontextgebunden naheliegend erscheint: Heinzle: Willehalm-Edition, 2009, 484-485. Aus diesem Grund kann nicht von einer generell mangelnden Erziehung und einer darin gründenden unreflektierten Handlung aus Zorn ausgegangen werden.61 Entgegen Barthel: Empathie, 2008, 118-119, nach der der Zorn eine heroische Eigenschaft Rennewarts ist, die aus mangelnder Erziehung und tumpheit resultiere. Willehalm hingegen erscheine aufgrund seiner Erziehung, seiner Minnebindung und seiner Reflexionsfähigkeit höfischer. Der Erzähler berichtet von der außergewöhnlichen Schönheit des kindlichen Rennewarts (Wh 283,26-30; 284,10) und seinem Minnestreben im Dienst der Königstochter Alyze (Wh 284,13ff.; 285,15-22). Zudem bestätigt er den Eindruck, dass Rennewart von hôher art ist, dieser jedoch gezwungen war, den ihm angemessenen sozialen Rang gegen einen niedrigeren einzutauschen (Wh 284, 27-28). Schenkt man dem Erzähler Glauben, so besitzt Rennewart höfische Anlagen, doch verweigert ihm König Loîs die Anerkennung und Förderung dieser Anlagen als erzieherische Maßnahme – stattdessen wird er zum Küchendienst eingeteilt, weil Rennewart sich der Taufe verweigert (Wh 191,1-10). Der Erzähler lenkt den Blick des Rezipienten also, bevor der Spott gegen Rennewart losgeht, noch einmal auf dessen edle Herkunft, herausragende höfische Anlagen und Minnestreben.

Ähnlich dem Erzählverlauf der Bataille d’Aliscans nähert sich auch der Küchenmeister im Willehalm Rennewart mit einem glühenden Holzscheit und versengt seinen Bart und teilweise seine Lippen (Wh 286,2-9). Als Rennewart davon erwacht, wirft er den Küchenmeister jedoch nicht gleich ins Feuer, sondern bindet ihm zuvor seine Arme und Beine zusammen (Wh 286,12-15). Rennewart wird zu keinem Moment dieser Szene als zornig beschrieben. Die Klage um seinen Bart steht im Vordergrund (Wh 286,28-30):

„mîne grane, die mir sint an gezunt,

gesaet ir [d.h. Alyzes] minne ûf mînen munt,

diu mir stiure ûf diese vart

mit kusse gap. den selben bart

hât ûz mîme kinne

noch mêr gezogen ir minne,

danne mîner kurzen zîte jâr“

(Wh 287,11-17).62Übersetzung nach Heinzle: Willehalm-Edition, 2008, 489: „Die Haare, die mir angezündet wurden / hat mir ihre Liebe auf den Mund gesät, / die mich für diese Fahrt / mit einem Kuss gerüstet hat. Diesen Bart / zog mir aus meinem Kinn / ihre Liebe / mehr als meine Jugend.“

Demnach beeinträchtigt der verbrannte Bart Rennewarts Lesbarkeit vor allem im Hinblick auf seine Identität als Minneritter und nicht etwa als exzeptioneller Heros. Der Bart ist zwar weiterhin äußeres Zeichen für manlîcheit; in höfischer Literatur jedoch ist die damit verbundene Tapferkeit des Mannes von der Zuneigung einer Frau abhängig, wie es auch Gyburg zuvor in Orange schildert (Wh 247,30).63Vgl. Lofmark: Rennewart, 1972, 153.

In Anbetracht der fortwährend deutlicher werdenden höfischen Profilierung des jungen Helden ist die Klage um ein äußeres Zeichen seines Minnestrebens nur bedingt als erheiternde Szene über einen übertrieben reagierenden Rennewart zu verstehen.64Die Klage um den Bart sieht Knapp humoristisch gefärbt, da Rennewart aus „einer Fliege einen Elefanten“ mache, wozu Verliebte tendieren würden: Knapp, Fritz Peter: Rennewart. Studien zu Gehalt und Gestalt des ‚Willehalm‘ Wolframs von Eschenbach. Wien 1970: Notring, 325. Wie der erste Spott der Knappen in Munleun zielt also auch dieser Spott auf seine höfische Identität.65Dafür spricht auch, dass Rennewart während seiner Klage neben seinem Minnestreben sein immer schon vorhandenes Interesse am Ritterwesen bekundet. Er berichtet auch von Turnieren und Wettkämpfen in Munleun, zu denen er gelaufen war, um rîterlîche arbeit zu erlernen, von denen er jedoch fortgejagt wurde (Wh 287,23-30). Er richtet sich gegen Rennewarts höfischen Status und sein minneritterliches Streben.

Geht es beim Verbrennen des Barts in der Bataille d’Aliscans um die erneute Depotenzierung des heroischen Erscheinungsbilds, so muss im Willehalm zwischen dem Verbrennen der Haare und dem des Barts unterschieden werden. Die verbrannten Haare und Kleider führen zur Annäherung an ein höfisches Erscheinungsbild, wohingegen das Verbrennen des Barts, der lesbares Einzelzeichen des angehenden Minneritters ist, dieses Erscheinungsbild beeinträchtigt. Das Spiel mit der Lesbarkeit Rennewarts spiegelt die oszillierende Anlage der Figur in Wolframs Text wider, die die Figur im Licht der altfranzösischen Vorlage wie heldenepisch-archaisch wirken lässt und zugleich in der mittelhochdeutschen Adaption zur höfischen Figur ‚formt‘. Über dieses Einzelelement der Lesbarkeit der Heldenfigur werden also zentrale Merkmale der Figurenkonstitution verhandelt – ein zeichenbasierter Mechanismus, der sich bis in die Codierungen digitaler Heldenfiguren nachzeichnen lässt.

5.2. Aspekte der Zeichenhaftigkeit im digitalen Spiel – Kratos in der ‚God of War‘-Serie

Die zentrale Heldenfigur in der Videospielreihe God of War zeichnet sich durch charakteristische Merkmale aus, die einen unnahbaren, brutalen und vor Rachsucht blindwütigen Halbgott einerseits neben einen „father, a broken man, and a betrayed man“66Kriska, Mark: God of War: You Were Wrong About Kratos. In: Mammothgamers. 04.05.2018. http://mammothgamers.com/2018/05/god-of-war-wrong-about-kratos/ [Zugriff am 27.10.2020]. andererseits stellen. Die Spielfigur der ersten Teile erwirbt ihren Ruhm als junger spartanischer Feldherr und ist ein Günstling des griechischen Kriegsgottes Ares. Kratos kämpft unbarmherzig und unterscheidet bei seinen Eroberungen nicht zwischen gegnerischen Armeen und unschuldigen Stadtbewohnern unter dem Schutz Athenes. Schließlich wird er jedoch von Ares betrogen und tötet die eigene Familie im Kampfrausch. Von Rache getrieben tötet Kratos zunächst den Kriegsgott, nimmt dessen Stelle ein und vernichtet anschließend in einer zweiten Titanomachie sämtliche Götter des Olymps und damit auch das mythologisch inszenierte Griechenland der Antike. In God of War IV wechselt jedoch das Setting in die nordische Mythologie und Kratos’ Rollen als erneuter Familienvater und Trauernder treten stärker akzentuiert in den Vordergrund, wobei das Martialische des Kriegsgottes keinesfalls ausgeblendet wird.

Eine derartige Konstitution einer martialischen und zugleich väterlich-reflektierten, trauernden und teilweise fürsorglichen Heldenfigur ist dabei nicht zwingend ambivalent, wie bereits der Blick in die mittelhochdeutsche Heldenepik zeigt, die ähnlich vielschichtige Figuren hervorgebracht hat. Wesentliche Merkmale von Helden in mittelalterlicher Literatur sind ihre „Namen, […], Eigenschaften und Affektäußerungen [und] ihre Geschichte, gelegentlich ihre Fama und/oder tradierte Rollenvorgaben“.67Lienert, Elisabeth: „Aspekte der Figurenkonstitution in mittelhochdeutscher Heldenepik“. In: PBB 138/1 (2016), 51-75, 52. Mit Blick auf den oftmals unnahbar wirkenden Kratos sind primär die „stark begrenzte Innenweltdarstellung, widersprüchliche Wertungen, fehlende Stimmigkeit“ wesentliche Bestandteile der Figurenhandlungen.68Lienert: „Aspekte“, 2016, 52-53. Während die Innenwelt des Spartaners in God of War I–III nur durch die oben referierten Passagen angedeutet oder in heldenepischer Manier von einer Erzählerstimme geschildert werden, wird der Körper des Spartaners fortwährend zum Medium der Innensicht.

Das Prinzip der Zeichenhaftigkeit kommt bei der Figur Kratos gleich mehrfach zur Anwendung. Auslöser des ersten Konflikts und damit der ersten semiotischen ‚Prägung‘ von Kratos ist die Prophezeiung an Zeus, dass ein zunächst unbestimmtes Mal denjenigen seiner Söhne kennzeichnen soll, der dem Göttervater den Untergang bringen wird. Daraufhin lässt Zeus den Bruder von Kratos – Deimos – entführen, denn er besitzt ein Geburtsmal, das für die besagte Kennzeichnung gehalten wird. Im Kampf gegen den Entführer Ares unterliegt Kratos, was zu einer doppelten Markierung seines Körpers führt – er lässt sich als Erinnerungsmarker an seinen Misserfolg das Geburtsmal von Deimos tätowieren und trägt aus der Niederlage eine charakteristische Narbe über seinem rechten Auge davon. Bereits zu diesem Zeitpunkt lassen die äußeren Zeichen des jungen Spartaners eine Figurenbiographie erkennen, die von Schuld und dem „destruktive[n] Eingreifen der Götter“69Nieser, Florian: „Is everything different, boy? – Überlegungen zur Humanisierung einer heroischen Heldenfigur in ‚God of War (IV)‘“. “. In: helden.heroes.héros 7.1 (2019), 19-29, 23. zeugt.

Ein weiteres körperliches Zeichen bilden die Waffen, die Kratos mit sich führt. Zunächst noch im Dienst von Ares erhält Kratos die sogenannten Chaosklingen. Diese beiden Schwerter werden mit glühenden Ketten um seine Arme gewunden und auf diese Weise mit ihnen ‚verbunden‘. Während die körperlichen Zeichen den zuvor beschriebenen Verlust des Bruders vergegenwärtigen, tragen die an ihn geschmiedeten Waffen, die er erbarmungslos gegen seine Kontrahenten einsetzt, dem heroischen Prinzip der Figur Rechnung. „Kämpferische Überlegenheit und Sieghaftigkeit […] [sind] heroische Qualitäten“70Rüth, Antonia: „Wenn Helden sterben. Über die Bedeutung des Todes für den griechischen Heros und seine Wiedergabe in Vasenbildern aus Athen“. In: helden.heroes.héros 4.2 (2016), 23-31, 26 . DOI:

10.6094/helden.heroes.heros./2016/02/03 [Zugriff am 10.11.2020]., doch führt die mit diesen Waffen verbundene Form der Kampfeslust auch zu einem weiteren genealogischen Verlust: Dem selbstverschuldeten Tod seiner eigenen Familie. Kratos tötet durch eine List von Ares in kriegerischer Rage seine eigene Frau und Tochter und realisiert den ⟶Verrat des Kriegsgottes erst im Nachhinein. Dieser Verlust bedingt eine weitere Veränderung der zeichenhaften Aussagekraft seines Körpers. „Kratos [wird] mit einem Fluch belegt, der ihn dazu zwingt, die Asche seiner Familie auf seiner Haut zu tragen – er wird zum Ikon eines gebrochenen Heros, dessen auszeichnendes Merkmal der Kriegswut gegen ihn gewandt wird und zu einem genealogischen Verlust führt, den er durch göttlichen Verrat selbst zu verantworten hat.“71Nieser: „is everything different“, 2019, 21. Noch zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Spielereihe wird rein über die ‚Lesbarkeit‘ seines Körpers – das Vorwissen um die beschriebenen Geschehnisse vorausgesetzt – die Ambivalenz des Helden zwischen der fama eines archaischen Heros und der von genealogischem Verlust gebrochenen Figur präsent gehalten.

Diese auf dem Köper eingeschriebene, konflikthafte Figurenkonstitution wird im aktuellen Ableger der Spielereihe in besonderer Form aktualisiert, indem Einzelaspekte der semiotischen Aussagekraft herausgenommen und auf die Figurenkonzeption von Kratos zurückgespiegelt werden. Den Auftakt von God of War IV bildet die Thematisierung der Trauer des Helden – nun um seine gestorbene/getötete zweite Frau Faye. Genauer beginnt die Handlung mit der Bestattung seiner Frau, die Kratos zusammen mit seinem Sohn Atreus zu Grabe trägt. „Während die Lesbarkeit der nun transtextuellen Heldenfigur als ‚episches Substrat‘72Bastert, Bernd: „Fremde Helden? Narrative Transcodierung und Konnexion des ‚Nibelungenlieds‘ im mittelniederländischen ‚Nevelingenlied‘“. In: Sahm, Heike / Millet, Victor (Hg.): Narration and Hero. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 87. Berlin / Boston 2014: De Gruyter, 385-402, 394. Darunter versteht er Anspielungen in mittelhochdeutschen Texten auf frühere oder parallele Sagentraditionen, die nur von Rezipienten erschlossen werden können, die über ein Wissen aus diesen Traditionen verfügen. den Spieler der Vorgänger an die Vergangenheit des Helden erinnert und diese im Moment des verbrennenden Körpers zu aktualisieren vermag, wird die Asche von Kratos’ Frau dieses Mal zum Gegenstand der memoria an Faye.“73Nieser: „is everything different“, 2019, 23. Über das Motiv der Asche werden die Trauer um Kratos’ verstorbene Frau und die Verfehlungen der Vergangenheit des Helden hervorgehoben. Mit den abgelegten Chaosklingen und den abgedeckten Narben am Arm der Heldenfigur werden die Themen Reue und Sühne weiter in den Vordergrund gerückt. In God of War IV steht also für den ludischen Rezipienten, der um die Zeichenhaftigkeit der Heldenfigur weiß, aber den weiteren Verlauf der Erzählung noch nicht kennt, von Beginn an die tragische Facette der Figurenkonstitution des Spartaners im Zentrum. Diese Thematik wird dann am Ende des Erzählstrangs in God of War IV wieder aufgenommen, wenn das Schema des gebrochenen und exzeptionellen Helden zum Gegenstand narrativer Reflexion und zur Anschauung gebrachter Teil der Lesbarkeit von Kratos wird: Er legt gegen Ende der Handlung die Bandagen über den von den Ketten der Chaosklingen vernarbten Armen ab, damit sie von außen sichtbar werden. Damit reflektiert „die Spielfigur […] als integrierter Bestandteil der Spielwelt zugleich ihre bereits von Beginn der God of War-Reihe angelegte Spannung einer aggressiv-rücksichtslosen und gebrochenen Heldenfigur“.74Nieser: „is everything different“, 2019, 27. Unabhängig vom gewählten Medium besteht offenbar vor allem bei spannungsreichen Figuren – Rennewart als eine höfisch gezeichnete Figur mit archaischen Zügen und Kratos als ein Heros, dessen Exzeptionalität in Konflikt mit seiner ‚Menschlichkeit‘ steht – ein enger Vermittlungszusammenhang zwischen der Lesbarkeit der Heldenfigur und ihrer Konstitution, der allein auf semiotischer Ebene und auch ohne narrative Ausgestaltung einen Beitrag zur Heldendarstellung leistet.

6. Ausblick

Charakteristische Narben, verbrannte Haare oder körperliche Male zeigen beispielhaft, welches aussagekräftige Potential die Zeichenhaftigkeit einer Heldenfigur besitzen kann. Indem die Heldenfigur als Produzent, Empfänger und Träger charakteristischer Zeichen in den Mittelpunkt der Analyse gestellt wird, kann sie als semiotisches Konstrukt im Kontext der Erzählung spannungsreiche und zum Teil irritierende Figurenkonzeptionen zugänglich machen – die Art und Weise ihrer Konstruktion kann wiederum ein Zugang zu kulturell-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sein, in die diese Heldenfigur gesetzt wurde. „Zeichen sind mehrdeutige Wahrheitsträger“75Jönsson: „Funktionalität der Zeichen“, 2003, 193., weswegen der kulturelle Wandel von einer semi-oralen hin zu einer digitalisierten und stark audio-visuell geprägten Gesellschaft und damit oftmals der Wandel des semiotischen Verständnisses eine zentrale Rolle spielt; auch die so entstehenden Irritationen führen zu einem Erkenntnisgewinn. Unter dem Aspekt ihrer Lesbarkeit betrachtet, rücken medienübergreifend Konzepte von Heldenfiguren zusammen, deren Entstehungsgeschichte mehrere Jahrhunderte und gesellschaftliche Veränderungen trennen. Die Auseinandersetzung mit der Zeichenhaftigkeit dieser Figuren eröffnet den reflexiven Blick auf das gegenwärtige Verständnis und die Konstruktion von Heldenfiguren, deren figurenkonzeptionelle Ambivalenzen als Abbild gesellschaftlich relevanter Diskurse begriffen werden können. Die Komplexität mittelalterlicher Figuren ist in der Spannung der ‚Uneindeutigkeit‘ ihrer Zeichen zu entdecken – ein Merkmal, das sich auch bei modernen ⟶Anti-Helden-Figuren wiederfindet. Ebenso legt es bereits die Vielzahl von Heldenfiguren nahe, dass es nicht die Lesbarkeit von Helden geben kann, sondern spezifische Lesarten bestimmter Heldentypen, deren Analyse auf semiotischer Basis ein produktives Forschungsfeld darstellt, dessen Erschließung nur auf interdisziplinärer Ebene möglich sein wird.

Die Alterität mittelalterlicher Identifikationsprozesse und zeichenbasierter Kommunikation ist dabei weit weniger ein Hindernis als die Möglichkeit eines produktiven Zugangs zu gesellschaftlich-kulturellen Konstanten des Zusammenlebens und der Verortung des ‚Sitz im Lebens‘ der jeweiligen Heldenfiguren. Aus diesem Grund kann das hier aus primär literaturwissenschaftlich-mediävistischer Perspektive heraus entfaltete Thema der Zeichenhaftigkeit nur den Beginn eines fächerübergreifenden Vergleichs zentraler Heldenfiguren darstellen, um ein adäquates Verständnis ihrer ‚Lesbarkeit‘ zu entwickeln.

7. Einzelnachweise

- 1Jönsson, Maren: „Die Funktionalität der Zeichen im Nibelungenlied“. In: Studia Neophilologica 75 (2003), 186-197, 186.

- 2Jönsson: „Funktionalität der Zeichen“, 2003, 186.

- 3Müller, Jan-Dirk: „Einige Probleme des Begriffs ‚Metonymisches Erzählen‘“, Poetica 45.1/2 (2013), 19-40, 28.

- 4Vgl. dazu u. a. Keupp, Jan: Die Wahl des Gewandes. Mode, Macht und Möglichkeitssinn in Gesellschaft und Politik des Mittelalters. Ostfildern 2010: Thorbecke. DOI: 10.11588/diglit.34735; Frieling, Kirsten O.: Sehen und gesehen werden: Kleidung an Fürstenhöfen an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit (ca. 1450–1530). Ostfildern 2013: Thorbecke. DOI: 10.11588/diglit.34757; Kraß, Andreas: Geschriebene Kleider. Höfische Identität als literarisches Spiel. Tübingen/Basel 2006: Francke.

- 5Vgl. dazu u. a. Mauss, Marcel: Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften. Mit einem Vorw. v. Edward E. Evans-Pitchard, aus d. Franz. v. Eva Moldenhauer. Frankfurt a. M. 1968: Suhrkamp; Cowell, Andrew: The Medieval Warrior Aristocracy. Gifts, Violence, Performance, and the Sacred. Cambridge 2007: Boydell & Brewer; und Kohl, Karl-Heinz: Die Macht der Dinge. Geschichte und Theorie sakraler Objekte. München 2003: C.H. Beck.

- 6Althoff, Gerd: Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter. Darmstadt 2003: Primus.

- 7Dörrich, Corinna: Poetik des Rituals. Konstruktion und Funktion politischen Handelns in mittelalterlicher Literatur. Darmstadt 2002: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

- 8Witthöft, Christiane: Ritual und Text. Formen symbolischer Kommunikation in der Historiographie und Literatur des Spätmittelalters. Darmstadt 2004: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

- 9Vgl. Althoff, Gerd: „Ungeschriebene Gesetze. Wie funktioniert Herrschaft ohne schriftlich fixierte Normen“. In: Althoff, Gerd (Hg.): Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde. Darmstadt 1997: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 282-304, 287; Althoff, Gerd: Macht der Rituale, 2003, 23.

- 10Vgl. Dörrich, Poetik des Rituals 2002, 22.

- 11Vgl. Schulz, Armin: Schwieriges Erkennen. Personenidentifizierung in der mittelhochdeutschen Epik. Tübingen 2008: Niemeyer, 8-14. Dort werden u. a. genannt: Hahn, Ingrid: „Zur Theorie der Personenerkenntnis in der deutschen Literatur des 12. bis 14. Jahrhunderts“. In: PBB (1977), 395-444; Kartschoke, Dieter: „Der ain was grâ, der ander was chal. Über das Erkennen und Wiedererkennen physiognomischer Individualität im Mittelalter“. In: Janota, Johannes / Sappler, Paul / Schanze, Frieder (Hg.): Festschrift Walter Haug und Burghart Wachinger. Band 1. Tübingen 1992: Niemeyer, 1-24; Müller, Jan-Dirk: „Woran erkennt man einander im Heldenepos? Beobachtungen an Wolframs ‚Willehalm‘, dem ‚Nibelungenlied‘, dem ‚Wormser Rosengarten A‘ und dem ‚Eckenlied‘“. In: Blaschitz, Gertrud u. a. (Hg.): Symbole des Alltags – Alltag der Symbole. Fs. Harry Kühnel. Graz 1992: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 87-111. Ebenfalls sind damit assoziierte Thematiken verknüpft, die u. a. verhandelt werden in Aurast, Anna: „Exul, Paganus, Ignotus. Wahrnehmungs- und Deutungsmuster von Fremden und Anderen“. In: Bleumer, Hartmut u. a. (Hg.): Brunos ‚Sachsenkrieg‘. Zwischen Wort und Bild. Wahrnehmungen und Deutungen im Mittelalter. Köln/Weimar/Wien 2010: Böhlau, 239-265; Ernst, Ulrich: „Differentielle Leiblichkeit. Zur Körpersemantik im epischen Werk Wolframs von Eschenbach“. In: Wolfram-Studien 17 (2002), 182-222; Hammer, Andreas: „Held in Mönchskleidern oder Mönch im Heldenkostüm? Zur Wahrnehmung Ilsans im ‚Rosengarten zu Worms‘“. In: ZfdPh 127 (2008), 35-49; sowie Schubert, Martin J.: Zur Theorie des Gebarens im Mittelalter. Analyse von nichtsprachlicher Äußerung in mittelhochdeutscher Epik. ‚Rolandslied‘, ‚Eneasroman‘, ‚Tristan‘. Köln 1991: Böhlau.

- 12Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 3.

- 13Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 3.

- 14Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 355-497.

- 15Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 19.

- 16Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 19.

- 17Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 37.

- 18So ist bspw. das „Präsenzphantasma“ ein die Wahrnehmung überfordernder Glanz adeliger Körper auch im höfischen Roman, der die Identität und Tugendhaftigkeit der jeweiligen Figuren aus sich heraus bereits mitteilt: Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 18-19.

- 19Lugowski, Clemens: Die Form der Individualität im Roman. Mit einer Einleitung von Heinz Schlaffer. Frankfurt a. M. 1976: Suhrkamp, vgl. dazu vor allem 34-35, 61-62 u. 100.

- 20Fuchs-Jolie, Stephan: „Metonymie und Metapher bei Wolfram“. In: Andersen, Elizabeth u. a. (Hg.): Literarischer Stil. Mittelalterliche Dichtung zwischen Konvention und Innovation. 22. Anglo-German Colloquium Düsseldorf. Berlin 2015: De Gruyter, 413-425, 417.

- 21Haferland, Harald / Schulz, Armin: „Metonymisches Erzählen“. In: DVjs 84 (2010), 3-43, 11.

- 22Olbert, Ann-Kathrin / Jansen, Daria: „Einleitung“. In: Nieser, Florian (Hg.): Die Dechiffrierung von Helden. Aspekte einer Semiotik des Heroischen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Berlin 2020: transcript, 12.

- 23Müller: „Einige Probleme des Begriffs ‚Metonymisches Erzählen‘“, 2013, 32 demonstriert anhand der doppelten Codierung von Brünhilds Gürtel (sexuell/politisch) im ‚Nibelungenlied‘ die Problematik konzentrierter und ‚vereindeutigender‘ metonymischer Relationen.

- 24Kropik, Cordula: „Metonymie und Vormoderne. Zur kulturgeschichtlichen Verortung einer Denkfigur.“ In: Poetica 44 (2012), 81-112, 91-92.

- 25Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 4. vgl. auch 29, wo Schulz mit Rainer Warnings Konzept der ‚Konterdiskursivität‘ arbeitet; vgl. Warning, Rainer: „Poetische Konterdiskursivität. Zum literaturwissenschaftlichen Umgang mit Foucault“. In: Warning, Rainer (Hg.): Phantasie der Realisten, München 1999: Fink, 313-345.

- 26Olbert / Jansen: „Einleitung“, 2020, 12.

- 27Vgl. Schnell, Rüdiger: Haben Gefühle eine Geschichte? Aporien einer history of emotions. Göttingen 2015: V&R unipress, 622.

- 28Schnell: Gefühle, 2015, 637.

- 29Nieragden, Göran: [Art.] „Semantik, strukturale und historische“. In: Nünning, Ansgar (Hg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. 5. Auflage. Stuttgart/Weimar 2013: J.B. Metzler.

- 30Nieser, Florian: Die Lesbarkeit von Helden. Uneindeutige Zeichen in der Bataille d’Aliscans und im Willehalm Wolframs von Eschenbach. Stuttgart 2018: Metzler, 3 mit Bezug auf: Schnell: Gefühle, 2015, 637 Anm. 51.

- 31Nöth, Winfried: Handbuch der Semiotik. 2. vollst. neu bearb. u. erw. Auflage. Stuttgart/Weimar 2000: Metzler, 140.

- 32Nieser: Lesbarkeit, 2018, 11.

- 33Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 7.

- 34Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 8.

- 35Nieser, Lesbarkeit, 2018, 12.

- 36Vgl. dazu vor allem die Ausführungen von Manuel Braun zu ‚Konstanten als Korrektiv‘ innerhalb der ‚Alteritätsdebatte‘, die asynchrone Betrachtungsweisen loslösen von einer generellen Etikettierung des Mittelalters als etwas Fremdem im Vergleich zur Moderne und verbindende – literarische wie anthropologische – Konstanten hervorheben. Braun, Manfred: „Alterität als germanistisch-mediävistische Kategorie: Kritik und Korrektiv“. In: Braun, Manfred (Hg.): Wie anders war das Mittelalter? Fragen an das Konzept der Alterität. Göttingen 2013: V&R unipress, 7-38, 27-37.

- 37Lienert, Elisabeth: „Können Helden Sich ändern? Starre Muster und flexibles Handeln im ‚Nibelungenlied‘“. In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 44 (2015), 477-491, 479.

- 38Schulz, Armin: Erzähltheorie in mediävistischer Perspektive. Berlin 2012: DeGruyter, 41 mit Bezug auf Wenzel, Horst: Hören und Sehen, Schrift und Bild. Kultur und Gedächtnis im Mittelalter. München 1995: C.H. Beck.

- 39Michel, Paul: Formosa deformitas. Bewältigungsformen des Hässlichen in mittelalterlicher Literatur. Bonn 1976: Bouvier, 90-91: darunter wird das Prinzip der „Leibschönheit […] als Manifestation innerer Schönheit“ in der Tradition Gilberts von Hoyland, Honorius Augustodunensis und Bernhards von Clairvaux verstanden. Vgl. dazu auch Jönsson: „Funktionalität der Zeichen“, 2003, 186.

- 40Schulz, Schwieriges Erkennen, 2008, 37-38.

- 41Schulz: Erzähltheorie, 2012, 43 mit Bezug auf Strohschneider, Peter: „Textheiligung. Geltungsstrategien legendarischen Erzählens im Mittelalter am Beispiel Konrads von Würzburg ‚Alexius‘“. In: Melville, Gert / Voländer, Hans: Geltungsgeschichten. Über die Stabilisierung und Legitimierung institutioneller Ordnungen. Köln / Weimar u. a. 2002: Böhlau, 109-148, 139, Anm. 85.

- 42Nieser: Lesbarkeit, 2018, 12.

- 43Vgl. Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 13-14.

- 44Nieser: Lesbarkeit, 2018, 13.

- 45Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 24-25.

- 46Vgl. Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 181-203; 209-212; 217-219; 223-230.

- 47Verstanden als das Maximum von Adelsqualitäten.

- 48Müller: Woran erkennt man einander im Heldenepos, 1992, 96-97.

- 49Schulz: Schwieriges Erkennen, 2008, 209-210.

- 50Vgl. dazu Althoff, Gerd: „Spielen die Dichter mit den Spielregeln der Gesellschaft?“. In: Palmer, Nigel F. / Schiewer, Hans-Jochen (Hg.): Mittelalterliche Literatur und Kunst im Spannungsfeld von Hof und Kloster. Ergebnisse der Berliner Tagung, 9.-11. Oktober 1997. Berlin 1999: DeGruyter, 53-71 und Althoff, Gerd: „Ungeschriebene Gesetze. Wie funktioniert Herrschaft ohne schriftlich fixierte Normen“. In: Althoff, Gerd (Hg.): Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde. Darmstadt 1997: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 282-304.

- 51Nieser: Lesbarkeit, 2018, 3.

- 52Barthel, Verena: Empathie, Mitleid, Sympathie. Rezeptionslenkende Strukturen mittelalterlicher Texte am Beispiel des Willehalm-Stoffs, Berlin 2008: DeGruyter, 15-16.

- 53Vgl. Lofmark, Carl: Rennewart in Wolfram’s ‚Willehalm‘. A study of Wolfram von Eschenbach and his sources. Cambridge 1972: Cambridge University Press, 154-155. Im Wh ist diese Funktion bei der Vivianzfigur zu finden, die im Gegensatz zur BdA wie dem ersten Teil der Chanson de Guillelme noch keinen Bart trägt und daher als kindlicher Ritter von Willehalm beklagt werden kann: vgl. Przybilski, Martin: sippe und geslehte. Verwandtschaft als Deutungsmuster im ‚Willehalm‘ Wolframs von Eschenbach. Wiesbaden 2000: Reichert, 154.

- 54Dieses Beispiel ist entnommen aus: Nieser: Lesbarkeit, 2018, 205-209.

- 55Zitate aus dem altfranzösischen Text der Bataille d’Aliscans werden aus der Handschrift M entnommen: La versione franco-italiana della ‚Bataille d’Aliscans‘: Codex Marcianus fr. VIII [=252], hg. v. Günter Holtus. Tübingen 1985. Eine deutsche Übersetzung der Version M hat Fritz Peter Knapp vorgelegt: Aliscans. Das altfranzösische Heldenepos nach der venezianischen Fassung M, eingel. u. übers. v. Fritz Peter Knapp. Berlin 2013: De Gruyter.

- 56Vgl. Lofmark: Rennewart, 1972, 153.

- 57Wolframs Text wird nach der Edition Joachim Heinzles zitiert: Wolfram von Eschenbach, Willehalm. Hg. v. Joachim Heinzle, Frankfurt a. M. 2009: Deutscher Klassiker Verlag.

- 58Röcke, Werner: „Der zerplatzte Enterich und der Koch als Rollbraten. Gelächter und Gewalt in Wolframs ‚Willehalm‘“. In: Zeitschrift für Germanistik N.F. 11 (2001), 278-283, 285, sieht hier primär den Angriff auf die Töpfe als Anspielung auf ein spätmittelalterliches Sprichwort, das eine Racheabsicht ausdrücke und Rennewarts Vergeltungsstreben damit hervorhebe. Auch wenn dieser Aspekt in der behandelten Szene sicherlich eine Rolle spielt, so bleibt mit Rücksicht auf die Art und Weise seiner Gegenwehr der ungewöhnliche Einsatz der Stange ein zentrales Merkmal in dieser Szene.

- 59Heinzle weist in seinem Stellenkommentar darauf hin, dass ein Abschneiden der Haare im juristischen Bereich auch als „Symbol der Unfreiheit“ gelten kann und äußeres Zeichen der Knechtschaft bzw. in diesem Fall der Adoption Rennewarts durch Willehalm sein könnte. Heinzle hält es jedoch selbst bereits für unwahrscheinlich: Heinzle: Willehalm-Edition, 2009, Stellenkommentar zu 199,2-5, 972, in Rückgriff auf das DRWb IV/2, Sp. 10 und HRG I, Sp. 1884ff. Kleppel, Christoph A.: vremder bluomen underscheit. Erzählen von Fremdem in Wolframs ‚Willehalm‘. Frankfurt a. M. 1996: P. Lang, 206 u. 217, sieht die Verbindung zum Motiv des versengten Barts im späteren Textverlauf, aber vermutet hinter dem Abschneiden und ‚Ordnen‘ der Haare eine Erinnerung an Rennewarts Vernachlässigung durch seine Verwandtschaft. Er sieht jedoch in der geänderten Frisur auch eine dem Körper dauerhaft eingeschriebene Eingliederung in die höfische Gemeinschaft.

- 60do hiez sîn pflege schône (284,8) – hier der Übersetzung Heinzles folgend phlegen als ‚erziehen‘, was kontextgebunden naheliegend erscheint: Heinzle: Willehalm-Edition, 2009, 484-485.

- 61Entgegen Barthel: Empathie, 2008, 118-119, nach der der Zorn eine heroische Eigenschaft Rennewarts ist, die aus mangelnder Erziehung und tumpheit resultiere. Willehalm hingegen erscheine aufgrund seiner Erziehung, seiner Minnebindung und seiner Reflexionsfähigkeit höfischer.

- 62Übersetzung nach Heinzle: Willehalm-Edition, 2008, 489: „Die Haare, die mir angezündet wurden / hat mir ihre Liebe auf den Mund gesät, / die mich für diese Fahrt / mit einem Kuss gerüstet hat. Diesen Bart / zog mir aus meinem Kinn / ihre Liebe / mehr als meine Jugend.“

- 63Vgl. Lofmark: Rennewart, 1972, 153.

- 64Die Klage um den Bart sieht Knapp humoristisch gefärbt, da Rennewart aus „einer Fliege einen Elefanten“ mache, wozu Verliebte tendieren würden: Knapp, Fritz Peter: Rennewart. Studien zu Gehalt und Gestalt des ‚Willehalm‘ Wolframs von Eschenbach. Wien 1970: Notring, 325.

- 65Dafür spricht auch, dass Rennewart während seiner Klage neben seinem Minnestreben sein immer schon vorhandenes Interesse am Ritterwesen bekundet. Er berichtet auch von Turnieren und Wettkämpfen in Munleun, zu denen er gelaufen war, um rîterlîche arbeit zu erlernen, von denen er jedoch fortgejagt wurde (Wh 287,23-30).

- 66Kriska, Mark: God of War: You Were Wrong About Kratos. In: Mammothgamers. 04.05.2018. http://mammothgamers.com/2018/05/god-of-war-wrong-about-kratos/ [Zugriff am 27.10.2020].

- 67Lienert, Elisabeth: „Aspekte der Figurenkonstitution in mittelhochdeutscher Heldenepik“. In: PBB 138/1 (2016), 51-75, 52.

- 68Lienert: „Aspekte“, 2016, 52-53.

- 69Nieser, Florian: „Is everything different, boy? – Überlegungen zur Humanisierung einer heroischen Heldenfigur in ‚God of War (IV)‘“. “. In: helden.heroes.héros 7.1 (2019), 19-29, 23.

- 70Rüth, Antonia: „Wenn Helden sterben. Über die Bedeutung des Todes für den griechischen Heros und seine Wiedergabe in Vasenbildern aus Athen“. In: helden.heroes.héros 4.2 (2016), 23-31, 26 . DOI:

10.6094/helden.heroes.heros./2016/02/03 [Zugriff am 10.11.2020]. - 71Nieser: „is everything different“, 2019, 21.

- 72Bastert, Bernd: „Fremde Helden? Narrative Transcodierung und Konnexion des ‚Nibelungenlieds‘ im mittelniederländischen ‚Nevelingenlied‘“. In: Sahm, Heike / Millet, Victor (Hg.): Narration and Hero. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 87. Berlin / Boston 2014: De Gruyter, 385-402, 394. Darunter versteht er Anspielungen in mittelhochdeutschen Texten auf frühere oder parallele Sagentraditionen, die nur von Rezipienten erschlossen werden können, die über ein Wissen aus diesen Traditionen verfügen.

- 73Nieser: „is everything different“, 2019, 23.

- 74Nieser: „is everything different“, 2019, 27.

- 75Jönsson: „Funktionalität der Zeichen“, 2003, 193.

8. Ausgewählte Literatur

- Althoff, Gerd: Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter. Darmstadt 2003: Primus.

- Althoff, Gerd: „Ungeschriebene Gesetze. Wie funktioniert Herrschaft ohne schriftlich fixierte Normen“. In: Althoff, Gerd (Hg.): Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde. Darmstadt 1997: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 282-304.

- Barthel, Verena: Empathie, Mitleid, Sympathie. Rezeptionslenkende Strukturen mittelalterlicher Texte am Beispiel des Willehalm-Stoffs. Berlin 2008: De Gruyter.

- Cowell, Andrew: The medieval warrior aristocracy. Gifts, violence, performance, and the sacred. Cambridge 2007: Boydell & Brewer.

- Dörrich, Corinna: Poetik des Rituals. Konstruktion und Funktion politischen Handelns in mittelalterlicher Literatur. Darmstadt 2002: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

- Haferland, Harald / Schulz, Armin: „Metonymisches Erzählen“. In: DVjs 84 (2010), 3-43.

- Kraß, Andreas: Geschriebene Kleider. Höfische Identität als literarisches Spiel. Tübingen / Basel 2006: Francke.

- Kropik, Cordula: „Metonymie und Vormoderne. Zur kulturgeschichtlichen Verortung einer Denkfigur“. In: Poetica 44 (2012), 81-112.

- Lienert, Elisabeth: „Aspekte der Figurenkonstitution in mittelhochdeutscher Heldenepik“. In: PBB 138/1 (2016), 51-75.

- Müller, Jan-Dirk: „Einige Probleme des Begriffs ‚Metonymisches Erzählen‘“. In: Poetica 45.1/2 (2013), 19-40.

- Müller, Jan-Dirk: „Woran erkennt man einander im Heldenepos? Beobachtungen an Wolframs Willehalm, dem Nibelungenlied, dem Wormser Rosengarten A und dem Eckenlied“. In: Blaschitz, Gertrud u. a. (Hg.): Symbole des Alltags – Alltag der Symbole. Graz 1992: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 87-111.

- Nieser, Florian (Hg.): Die Dechiffrierung von Helden. Aspekte einer Semiotik des Heroischen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Berlin 2020: transcript.

- Nieser, Florian: Die Lesbarkeit von Helden. Uneindeutige Zeichen in der Bataille d’Aliscans und im Willehalm Wolframs von Eschenbach, Stuttgart 2018: J. B. Metzler.

- Schulz, Armin: Erzähltheorie in mediävistischer Perspektive. Berlin 2012: De Gruyter.

- Schulz, Armin: Schwieriges Erkennen. Personenidentifizierung in der mittelhochdeutschen Epik. Tübingen 2008: Niemeyer.

- Starkey, Kathryn: „Androhung der Unordnung“. In: ZfdPh 121 (2002), 312-341.

- Witthöft, Christiane: Ritual und Text. Formen symbolischer Kommunikation in der Historiographie und Literatur des Spätmittelalters. Darmstadt 2004: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.