- Version 1.2

- publiziert am 28. Juni 2024

Inhalt

- 1. Definition und Abgrenzung

- 2. Die ‚neuf preuses‘ – eine Utopie weiblichen Herrschertums?

- 2.1. Amazonen und orientalische Herrscherinnen: die spätmittelalterliche Kanonbildung

- 2.2. Literarische Quellen und früheste bildnerische Darstellungen

- 2.3. Moralische Neubewertung und Integration in das ritterlich-höfische Ideal

- 2.4. Ästhetik und Medialität

- 2.5. Die ‚neuf preuses‘ als Modelle herrschender und kämpfender Frauen

- 3. Die ‚Nine Ladies Worthy‘: die Strukturierung des Kanons und seine Verwendung als Herrscherinnenlob

- 4. Die ‚Neun Guten Frauen‘ – eine Systematik humanistischen Tugendheldentums

- 5. Forschungsstand und Perspektiven

- 6. Einzelnachweise

- 7. Ausgewählte Literatur

- 8. Abbildungsnachweise

- Zitierweise

1. Definition und Abgrenzung

Die Neun Heldinnen stellen eine Personenfolge dar, die im Spätmittelalter als Pendant zur älteren Reihe der ⟶Neun Helden entstand. Wie der männliche Kanon beanspruchen die weiblichen Figuren Ruhm auf der Grundlage ihrer überlieferten Taten. Ausgehend von Frankreich (neuf preuses) entwickelten sich in England (Nine Ladies Worthy) und Deutschland (Neun gute Heldinnen / Neun beste Frauen) unterschiedlich ausgeprägte Traditionsstränge mit einer variierenden Personenauswahl. Ursprünglich aus literarischen Quellen stammend, bilden die Neun Heldinnen einen ikonografischen Topos, der in verschiedensten visuellen ⟶Medien in Erscheinung tritt. Üblicherweise im Verbund mit den Neun Helden werden sie in der Buchmalerei dargestellt, auf Fresken und Tafelmalerei, als monumentale Skulpturen, auf Tapisserien, Spielkarten und als Teil festlicher Entrées. Die inhaltliche Konzeption des weiblichen Kanons unterlag einer Vielzahl rezeptionsgeschichtlicher Veränderungen. Als Bestandteil der mittelalterlichen aristokratischen Lebenswelt dienten die Neun Heldinnen repräsentativen Zwecken und verkörperten Modelle weiblichen Herrscher- und Rittertums, während ihre spätere frühneuzeitliche Konzeption durch den Einbezug antiker und biblischer Heldinnen Anschluss an frühhumanistische Diskurse zum Tugendheldentum fand.

2. Die ‚neuf preuses‘ – eine Utopie weiblichen Herrschertums?

2.1. Amazonen und orientalische Herrscherinnen: die spätmittelalterliche Kanonbildung

Der in Frankreich in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts sich herausbildende, als neuf preuses bezeichnete weibliche Kanon beinhaltet ausschließlich Frauen der antiken Mythologie und Geschichte, welche sich durch ihre Leistungen als herausragende Herrscherinnen oder Kriegerinnen ausgezeichnet haben (frz. prouesse ~ Meisterleistung, Heldentat). Im Unterschied zu den 70 bis 80 Jahre früher entstandenen, häufiger dargestellten Neun Helden (neuf preux) variiert die Auswahl der Personen des weiblichen Kanons, was – gemeinsam mit der nur geringen Bekanntheit und Exotik einzelner Figuren – in der frühen Forschung zu seiner Beurteilung als willkürlich zusammengestelltes Gemenge exzentrischer Figuren führte.1Huizinga, Johan: Herbst des Mittelalters. Studien über Lebens- und Geistesformen des 14. und 15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden. Stuttgart 1987: Kröner (Erstausgabe München 1924), 74; Wyss, Robert L.: „Die neun Helden. Eine ikonographische Studie“. In: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 17 (1957), 73-106, 74-75; hierzu Sedlacek, Ingrid: Die Neuf Preuses. Heldinnen des Spätmittelalters. Marburg 1997: Jonas, 10-11. Dennoch bildeten sich unter den aus dem orientalischen Raum stammenden Frauen (Semiramis, Teuta, Tomyris, Deipyle), von denen die meisten bedeutende Herrscherinnen waren, und den kriegerischen ⟶Amazonen (Sinope, Hippolyte, Melanippe, Lampeto, Penthesilea)2Die hier aufgeführten Personen entsprechen der Aufzählung des für die Kanonbildung einflussreichen Ritterromans Le Chevalier errant. Andere Text- und Bildquellen können einzelne Figuren variieren. Siehe Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 11; Mamerot, Sébastien / Salamon, Anne (Hg.): Le traictié des neuf preues. Genf 2016: Droz, LXVIII, LXXXIX. personelle Konstanten heraus, so dass der Kanon ein hohes Maß an Wiedererkennbarkeit besitzt.

Obwohl von Huizinga postuliert wurde, die neuf preuses seien das Produkt eines spätmittelalterlichen Bedürfnisses nach Symmetrie gewesen, wurde allgemein festgestellt, dass der weibliche Kanon mit Blick auf seine innere Ordnung dem männlichen nicht entspricht.3Huizinga: Herbst des Mittelalters, 1987, 74; Wyss: „Die neun Helden“, 1957, 74-75; Schroeder, Horst: Der Topos der Nine Worthies in Literatur und bildender Kunst. Göttingen 1971: Vandenhoeck & Ruprecht, 168, 172. Anstelle der im männlichen Gegenstück vorgenommenen Aufteilung in drei Triaden mit unterschiedlichen Religionszuweisungen – drei Heiden, drei Juden und drei Christen – weist die weibliche Folge keine vergleichbare, durch ihre Abfolge auf die Welt- und Heilsgeschichte verweisende Binnenstruktur auf. Die fehlende Systematik und geringe historische Spannweite der neuf preuses, die ausschließlich der antiken Geschichte und dem Mythos entstammen, stehen dem Anspruch, ein für die Gegenwart verwendbares Herrscherinnenideal abzuleiten, entgegen.4Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 15, 99, 120-121; Mamerot: Le traictié, 2016, CXVIII; Wörner, Ulrike: Die Dame im Spiel. Spielkarten als Indikatoren des Wandels von Geschlechterbildern und Geschlechterverhältnissen an der Schwelle zur Frühen Neuzeit. Münster 2010: Waxmann, 220. Ebenso ist ihre Funktion als lebenspraktisches oder moralisches Vorbild für Rezipientinnen des Spätmittelalters in Frage gestellt worden, da die heidnischen, in antiken Quellen als barbarisch eingeschätzten Persönlichkeiten nach einem vom christlichen unterschiedenen Wertesystem agierten. Das halbmythische Amazonenreich wurde von Autoren der Antike jenseits des bekannten Kulturkreises projiziert und durch die Umkehrung der Sitten der bekannten griechischen Gesellschaftsordnung charakterisiert. Wie die orientalischen Herrscherinnen Semiramis und Tomyris wurden die Amazonen als monströse, das heißt gänzlich unzivilisierte Wesen vorgestellt, die ihr Handeln ausschließlich an ihrer natürlichen Triebhaftigkeit ausrichteten und insbesondere durch Gewaltakte an männlichen Zeitgenossen ihre Herrschaft absicherten. Inzest, sexuelle Freizügigkeit, Gesetzesmissachtung, Kinds- und Rachemord wurden mit den Biographien der neuf preuses verknüpft und führten seit der antiken Literatur bis hin zu Boccaccios De claris mulieribus zu ihrer notorischen moralischen Abwertung, wenngleich ihre Qualitäten als Herrscherinnen und Kriegerinnen mit Nachdruck gelobt und als den Männern ebenbürtig bezeichnet wurden.5Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 33-38; Mamerot: Le traictié, 2016, LXXXIII. Zur Rezeptionsgeschichte der Amazonen siehe Kroll, Renate: „Amazone“. In: Kroll, Renate (Hg.): Metzler Lexikon Gender Studies. Geschlechterforschung. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Stuttgart 2002: Metzler, 8; Kroll, Renate: „Die Amazone zwischen Wunsch- und Schreckbild. Amazonomanie in der frühen Neuzeit“. In: Garber, Klaus et al. (Hg.): Erfahrung und Deutung von Krieg und Frieden. Religion – Geschlechter – Natur und Kultur. München 2001: Wilhelm Fink, 521-537; Dlugaiczyk, Martina: „,Pax Armataʻ: Amazonen als Sinnbilder für Tugend und Laster – Krieg und Frieden. Ein Blick in die Niederlande“. In: Garber, Klaus et al. (Hg.): Erfahrung und Deutung von Krieg und Frieden. Religion – Geschlechter – Natur und Kultur. München 2001: Wilhelm Fink, 539-567.

2.2. Literarische Quellen und früheste bildnerische Darstellungen

Als nicht sehr plausibel gilt es daher, einen direkten Zugriff auf die antiken Quellen als Grundlage der mittelalterlichen Bildtradition anzunehmen.6Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 39. Vielmehr bildet die Rezeption des antiken Stoffes in der mittelalterlichen Literatur den Hintergrund oder sogar den Ursprung des visuell in Erscheinung tretenden Personenkanons. Zur Identifikation dieser kanonbildenden literarischen Quelle konnte bislang kein Konsens erzielt werden, auch wenn von den meisten Forschern entgegen der früheren Annahme, der weibliche Kanon sei von Eustache Deschamps in seiner Ballade Il est temps de faire la paix (1389–1396) als Pendant zum männlichen gebildet worden7Diese Auffassung vertreten noch Raynaud, Gaston: Oeuvres complètes de Eustache Deschamps XI. Paris 1903: Librairie de Firmin Didot et Cie, 225-227; Huizinga: Herbst des Mittelalters, 1987 (1924), 74; Wyss: „Die neun Helden“, 1957, 75., nun der frühere, zwischen 1373 und 1387 entstandene Livre de Leësce von Jehan le Fèvre als älteste Schriftquelle zu den neuf preuses favorisiert wird.8Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 47; Mamerot: Le traictié, 2016, LXXI; Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 169-171. Dabei handelt es sich um einen Panegyrikus auf die Frauen, welcher explizit als Gegenschrift zur misogynen Satire Liber lamentationum Matheoluli (1291) entstand. Die frauenfeindliche Dichtung des Matheus von Boulogne hatte Jehan le Fèvre um 1370 ins Französische übersetzt, was für eine breite Rezeption des Textes sorgte. Fèvres etwa ein Jahrzehnt später verfasste Gegendarstellung greift die misogynen Argumente des Liber lamentationum auf, um sie mit der scholastischen Methode von These und Antithese zu widerlegen.9Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 53. Zugleich stellt der Livre de Leësce eine große Anzahl tugendhafter Frauen vor, welche auch die neuf preuses umfasst. Sie werden als heldenhaft (preuses) bezeichnet und ihre Tugendhaftigkeit sowie ihre Tapferkeit werden gegenüber den Qualitäten der Männer als überlegen eingestuft.10„Certes, a parler de prouesce, / Propose ma dame Leesce / Que les femelles sont plus preuses, / Plus vaillans et plus vertueuses / Que les masles ne furent oncques.“ Zitiert nach Hamel, A.-G. van: Les Lamentations de Matheolus et le Livre de Leesce de Jehan le Fèvre. Band 2. Paris 1905: Librairie Émile Bouillon, Vers 3528-3532. Vgl. Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 54; Mamerot: Le traictié, 2016, LXXX. Als Triebfeder dieser widersprüchlich erscheinenden späteren Selbstkorrektur Fèvres wurde eine hochgestellte Auftraggeberin vermutet.11Mit Blick auf eine Miniatur, die dem Text eines frühen illuminierten Exemplars (um 1400) vorangestellt ist und wohl den um Verzeihung bittenden Matheolus vor einer Königin samt Hofstaat zeigt, ist spekuliert worden, ob es sich bei der Auftraggeberin um eine der damaligen französischen Königinnen, Jehanne de Bourbon oder Isabeau de Bavière, handelt. Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 24312, fol. 79. Vgl. Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 54-55.

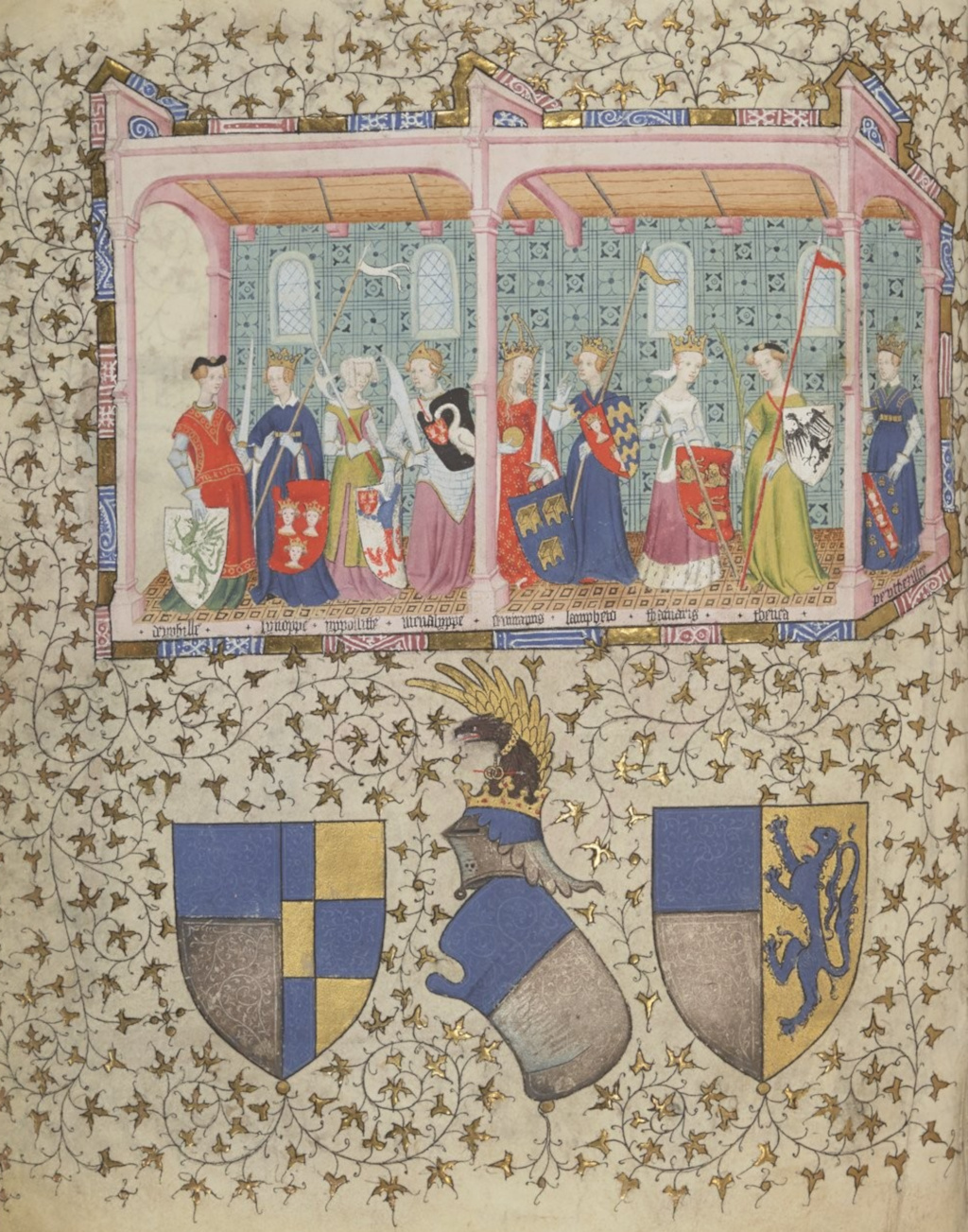

Auch wenn noch frühere populärere Textquellen als Schauplatz der Kanonbildung angenommen wurden12Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 55; Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 171., hatte die Zusammenstellung der neuf preuses im Livre de Leësce eine gewisse Verbindlichkeit erlangt, denn die Darstellung der Neun Heldinnen auf einer ganzseitigen Miniatur des 1394 von Thomas III. von Saluzzo verfassten allegorischen Ritterromans Le chevalier errant zeigt dieselbe Personenfolge in einem baldachinartigen, höfisch dekorierten Architekturrahmen, der vermutlich den Palast der Dame Fortune darstellt, in dem Saluzzos fahrender Ritter den thronenden Heldinnen begegnet und ihre Lebensgeschichten kennenlernt (Abb. 1).13Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 56, 78; Wyss: „Die neun Helden“, 1957, 75.

Die noch früher zu datierenden, aber nicht mehr in situ erhaltenen neuf preuses in der Salle des Preuses der Festung Coucy in der Picardie schmückten als nebeneinander gereihte Kolossalfiguren den Kamin des Raumes, der nach seiner Bezeichnung paille (lat. pallium = Baldachin) als Thronsaal benutzt wurde.14Die durch Kriege heute stark beschädigte Burg wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts von Enguerrand III. von Coucy erbaut, der seine Genealogie auf Herkules zurückführte (Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 65). Vgl. Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 190. Die Personenauswahl sowie die Wiedergabe der Wappen des vom Bildhauer Jean de Cambrai zwischen 1385 und 1387 geschaffenen Ensembles sind deckungsgleich mit der Miniatur im Chevalier errant.15Das Ensemble ist heute nurmehr durch einen Stich und eine Zeichnung von Jacques Androuet du Cerceau (Les plus excellents bastiments de France) sowie eine darauf basierende Rekonstruktionszeichnung von Eugène Viollet-Le-Duc überliefert. Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 58-61. Ein vergleichbares Projekt, das die preuses als monumentale Skulpturen in die Festungsarchitektur einbezog, lancierte Louis d’Orléans, der die Außenwände seines Schlosses La Ferté-Milon (Aisne) um 1400 mit überlebensgroßen Heldinnenfiguren dekorieren ließ.16Die vollplastischen Skulpturen wurden in Turmnischen aufgestellt und bildeten einen Kranz kriegerischer Schutzpatroninnen um die gesamte Festungsanlage. Die Skulpturen sind etwa 2,50 Meter groß, doch heute in einem sehr schlechten Erhaltungszustand. Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 81-82, 86-87, 89-90. Als Pendant schmückte der Herzog von Orléans sein Schloss Pierrefonds mit überlebensgroßen Figuren der preux, von denen sich zwei in Fragmenten erhalten haben. Vgl. Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 190.

Es ist zu beobachten, dass die Festigung des Kanons der Neun Heldinnen in den Künsten und in der Literatur von Auftraggebern gefördert wurde, welche die Verteidigung der Frauen und die Darstellung ihrer Tugenden auch anderweitig unterstützten. So war der Herzog von Orléans ein wichtiger Mäzen von Christine de Pizan, die sich 1401 in der Querelle um den zweiten Teil des Roman de la Rose engagierte und 1405 den Livre de la Cité des Dames fertigstellte.17Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 90. Wie der Livre de Leësce verfolgt Pizans Werk die Konstruktion einer auf weiblichen Akteuren basierenden Geschichtsschreibung, die sich gegen die in der mittelalterlichen Literatur weit verbreiteten misogynen Schmähschriften richtete.18Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 91. Gutes oder Schlechtes von Frauen zu sagen, war im Mittelalter wie in der Antike ein literarischer Allgemeinplatz. Anstatt eine unabhängige und differenzierte Haltung zu entwickeln, haben sich mittelalterliche Autoren stets sehr radikal mit der einen oder anderen Haltung identifiziert. Hierzu Meyer, Paul: „Plaidoyer en faveur des femmes“. In: Romania 6 (1877), 499-503, 499. Pizan beginnt ihre Weltgeschichte mit der preuse Semiramis und beschreibt innerhalb ihres umfangreichen bis in die Zeitgeschichte reichenden Kataloges von Frauen mit außerordentlichen Talenten und Tugenden sieben der bekannten neuf preuses. Ein aufwendig illuminiertes Exemplar der Handschrift überreichte sie der französischen Königin Isabeau de Bavière, zu der sie ein enges persönliches Verhältnis pflegte.19Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 94-95, 98; Wörner: Die Dame im Spiel, 2010, 195-196. Als Inspirationsquelle diente Pizan zweifellos Boccaccios biographisches Sammelwerk De claris mulieribus (zwischen 1360–1375), auch wenn der italienische Dichter die vorgestellten Frauen im Wesentlichen auf ihre Rolle als Tugendträgerinnen reduzierte und nur wenige Frauen aufnahm, die Machtpositionen inne hatten oder militärisch aktiv waren. Letztere stellte Boccaccio in der Tradition der antiken Autoren als moralische Negativbeispiele (v. a. Semiramis) dar, da sie durch Verletzung von Sexualnormen den allgemeinen Tugendkanon missachteten.20Wörner: Die Dame im Spiel, 2010, 196. Boccaccios Werk, das ebenfalls sieben der neuf preuses enthält und ab 1401 in französischer Übersetzung vorlag, wurde zwar wiederholt als potentielle Grundlage für die Kanonbildung in Erwägung gezogen, aber aufgrund seiner Abwertung gerade der kriegerischen Persönlichkeiten hinsichtlich dieser Funktion auch angezweifelt.21Sedlacek hält Schroeders Vorschlag, Boccaccio als Quelle anzunehmen (Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 179; so auch Wörner: Die Dame im Spiel, 2010, 214), für nicht plausibel. Siehe Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 47; so auch Mamerot: Le traictié, 2016, LXXIII. Sedlacek schlug hingegen mit der um 1210 verfassten Histoire ancienne jusqu’à César ein weiteres mögliches frühes Referenzwerk vor, das acht der Neun Heldinnen beschreibt. Die universalgeschichtliche Histoire ancienne kompiliert antike und biblische Texte in heilsgeschichtlicher Ausrichtung und war vor allem im 14. Jahrhundert ein sehr weit verbreitetes Buch. Die positive Darstellung der kriegerischen Qualitäten der Amazonen im Sinne des mittelalterlichen Ritterideals, insbesondere die Hervorhebung ihrer Tapferkeit, lässt das Werk als überzeugende Referenz für die Kanonbildung der neuf preuses in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts erscheinen.22Vgl. Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 47, 51; Mamerot: Le traictié, 2016, LXXIV.

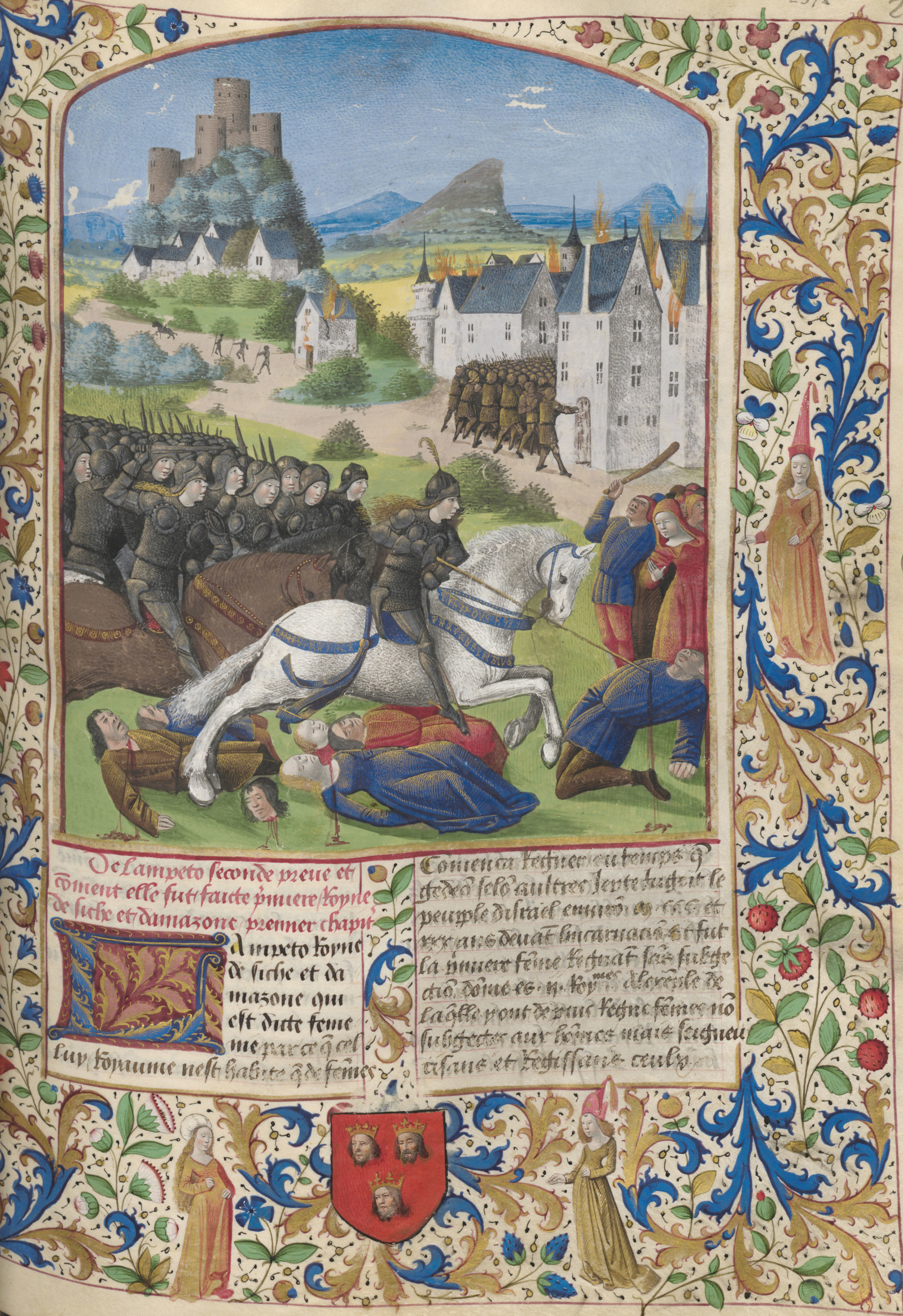

2.3. Moralische Neubewertung und Integration in das ritterlich-höfische Ideal

Die Histoire ancienne charakterisiert die Amazonen als tapfere Meisterinnen der Waffen- und Kriegskunst (moult chevalereuse) von beeindruckend edler Gesinnung (prouesce). Die aus den antiken Texten bekannten negativen Konnotationen wurden in die höfischen Adaptionen antiker Stoffe nicht übernommen, stattdessen wurde die Figur der Amazone moralisch neubewertet und an das Ritterideal der Zeit angepasst.23Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 39, 96. Dies wurde mit Blick auf die mittelalterliche Geschichtsschreibung Frankreichs erklärt, die bereits im 7. Jahrhundert den Mythos vom trojanischen Ursprung der französischen Monarchie pflegte. Die trojanische Herkunft der Franzosen wurde 1274 in die im Kloster Saint-Denis verfassten Chroniques de France aufgenommen und im 14. Jahrhundert insbesondere betont, wodurch das Bild der auf Seiten der Trojaner kämpfenden Amazone, oder – allgemeiner – der kämpfenden Frau, in der französischen Tradition positiv konnotiert war.24Zum trojanischen Ursprung Frankreichs siehe Hartwig: Einführung in die französische Literatur- und Kulturwissenschaft, 130-131. Zur pro-trojanischen Haltung im französischen roman antique siehe Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 41, 43, 49. Wie das französische Königshaus führten die burgundischen Herzöge ihre Ursprünge auf Troja zurück. Siehe Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 109. Insbesondere die mittelalterlichen Versionen des Alexanderromans und der aus der Mitte des 12. Jahrhunderts stammende Roman de Troie von Benoît de Sainte Maure (1155–1160) entwerfen anhand der Amazonen ein eindrucksvolles Modell weiblichen Rittertums.25Zu den Amazonen im Alexanderroman von Alexandre de Paris (nach 1180) und im Roman de Troie siehe Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 40-42, 113. Ihre den Männern überlegenen kriegerischen Fähigkeiten werden ebenso gepriesen wie ihr äußeres Erscheinungsbild, das von überwältigender Schönheit und prächtiger Ausstattung gekennzeichnet ist (Abb. 2). Zudem wird ihr vornehmes, dem Idealbild der höfischen Dame entsprechendes Verhalten in den Vordergrund gerückt sowie die bei antiken Autoren beschriebenen amazonischen Fortpflanzungsnormen den Vorstellungen ritterlich-höfischer Liebe angeglichen. Im Kontrast zu ihrer bis dahin beschriebenen sexuellen Zügellosigkeit werden die Amazonen nun als Sinnbild eines in Keuschheit geführten Lebens gepriesen. Da die Amazonen nach mittelalterlicher Vorstellung den kriegerischen Auszug, um das eigene Reich zu verteidigen, der Fortpflanzung überordneten, wurden sie im 13. Jahrhundert von christlichen Autoren als Vorbild für die Einhaltung ehelicher Treue während der Abwesenheit des in den Krieg gezogenen Gatten angeführt. Gemäß dem Kampfgeist und der Kühnheit der Amazonen sollten die auf sich gestellten Frauen ihre Keuschheit verteidigen.26Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 43-44.

Im Zuge ihrer höfischen Adaption konnte die Amazone als Vorbild der femmechevalier – des weiblichen Ritterideals – etabliert werden. Das Modell der höfischen Ritterin fand seine besondere Kultivierung in den Ritterorden des 14. und 15. Jahrhunderts, die in einigen Fällen (z. B. der bedeutende englische Order of the Garter oder der von Enguerrand de Coucy gegründete Ordre de la Couronne) eine weibliche Mitgliedschaft ausgewählter Angehöriger der Königshäuser sowie des Hochadels aufnahmen. Die weiblichen Mitglieder hatten sich ebenso wie die männlichen an einem für sie entworfenen Verhaltenscode zu orientieren, der Tugenden wie Tapferkeit, Heldentum, Loyalität, Kühnheit, Höflichkeit und Freigiebigkeit umfasste (vaillans, preux, loyaulx et hardiz, im Hermelinorden wurde der Begriff der chevaleresse geprägt).27Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 44, 66-70. Vgl. auch Mamerot: Le traictié, 2016, LXXXII. Salamon bringt das Erscheinen weiblichen Rittertums mit der Krise der Maskulinität in Folge des auf militärischer Ebene gescheiterten Rittertums in Verbindung. Die neuf preuses, deren Kanonbildung mit dem Zeitabschnitt der dichtesten weiblichen Mitgliedschaft in den Ritterorden und der Neubelebung des spätmittelalterlichen Rittertums zusammenfällt, boten sich als Illustration dieser vorbildlichen Eigenschaften an. Die Heldinnen werden in Wappenbüchern in Form ihrer heraldischen Zeichen oder wie im Petit armorial équestre de la Toison d’Or (vor 1467) als ganzfigurige kolorierte Federzeichnungen wiedergegeben, die die preuses losgelöst von ihrer früheren Martialität und vollständig angepasst an Zeitgeschmack und Ritterideal zeigen (Abb. 3).28Sedlacek vermutet, dass sich in den Zeichnungen die Erscheinungsform der preuses während feierlicher Entrées widerspiegelt, da sie bei den Aufzügen keine Rüstungen, stattdessen aber kostbare Kleidung und kunstvoll gemalte Wappen zur Schau stellten. Siehe Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 72-73; vgl. auch Wyss: „Die neun Helden“, 1957, 82; Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 194. Schroeder führt einige Beispiele konventioneller Wappenbücher an, in denen die preuses repräsentiert sind. In Parallele zur allgemeinen Entwicklung des Rittertums von der Kriegs- zur höfischen Lebenskunst wich die kriegerische Komponente gegenüber der Betonung des Höfischen in den Darstellungen der preuses im 15. Jahrhundert deutlich zurück.

2.4. Ästhetik und Medialität

Wie von Sedlacek dargestellt wurde, dienten die bewaffneten weiblichen Tugenddarstellungen der romanischen und später der gotischen Kunst als ikonografischer Bezugspunkt der neuf preuses. Da Darstellungen von historischen Kriegerinnen kaum Eingang in die mittelalterliche Kunst fanden, boten weibliche Allegorien von Tugenden, wie zum Beispiel in den Illustrationen der Psychomachia oder den Skulpturenprogrammen romanischer Kirchen, ein ästhetisches Reservoir an Ausdrucksformen, das dem Bild der kämpfenden Frau positive Eigenschaften zuschrieb.29Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 22, 30. Mit Ausnahme von Fortitudo und Iustitia wurden Bewaffnung und Rüstung der weiblichen Tugendallegorien in ihrer weiteren ikonografischen Entwicklung reduziert und die aktiv kämpfenden zu thronenden Figuren gewandelt, woraus sich zahlreiche Anknüpfungspunkte für die Darstellung der Neun Heldinnen ergaben.30Zu gemeinsamen Darstellungen von Fortitudo und Figuren der Neun Heldinnen siehe Bautz, Michaela: „Fortitudo“. In: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte. Band X (2004), Sp. 225-271. Online unter: http://www.rdklabor.de/w/?oldid=99979 (Version vom 21.8.2018, Zugriff am 10.12.2019). Insbesondere die mit martialischer Rüstung kombinierte höfische weibliche Kleidung sowie thronende Triumphposen und sichtbar präsentierte Waffen kehren bei den neuf preuses wieder. Letztere zeichnen sie als siegreiche Kämpferinnen aus, während elegante Kleidung im Geschmack der jeweiligen Zeit und mitgeführte Wappen auf ihre aristokratische Herkunft verweisen.31Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 16, 61-63.

Eine späte, zwischen 1411 und 1440 entstandene Erscheinung des Heldinnenkanons sind die von Valerano del Vasto, dem Sohn von Thomas III. von Saluzzo, in Auftrag gegebenen Wandmalereien der Sala baronale des Schlosses La Manta (Piemont) (Abb. 4). Die in den Fresken entwickelte Ästhetik steht in Wechselbeziehung zu den literarischen Beschreibungen der Heldinnen, die sich den Einzelheiten ihrer Kleidung und Bewaffnung widmen, und ihren Erscheinungsformen in anderen künstlerischen Medien, wie den Tapisserien und festlichen Entrées.32Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 100-105; Wyss: „Die neun Helden“, 1957, 80.

Auffallend ist, dass der Aspekt des Dekorativen und der durch phantastische Kostümierung gesteigerte Schauwert der Heldinnen in jenen Medien besonders hervorgehoben wurde. Von den zahlreichen im späten 14. und 15. Jahrhundert für den französischen Adel produzierten Tapisserien mit Darstellungen der preuses haben sich keine Exemplare erhalten33Es haben sich lediglich Erwähnungen von in Frankreich (in Einzelfällen auch in England) hergestellten Tapisserien mit den Darstellungen der neuf preuses in Inventaren und Rechnungen erhalten. Siehe Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 109, 113, 115; Wyss: „Die neun Helden“, 1957, 78-79; Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 184., doch existieren einige Beschreibungen und Hinweise auf die Rolle der preuses in herrscherlichen Festaufzügen. Gemeinsam mit den preux begleiteten sie zu Pferd den englischen König Heinrich VI. bei seinem Einzug in Paris im November 1431 und traten, ausgestattet mit ihren Waffen und Wappen, in seiner unmittelbaren Nähe auf.34Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 118; Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 196; Huizinga: Herbst des Mittelalters, 1987 (1924), 74; Wright, Celeste Turner: „The Elizabethan Female Worthies“. In: Studies in Philology 43 (1946), 628-643, 628. Für den Festaufzug zu Ehren des Einzugs von Marie d’Albret, der Ehefrau Charles de Bourgognes, in Nevers im April 1458 ist belegt, dass die prächtigen Kostüme à la preuse und preux nach Vorlagen von Tapisserien geschaffen wurden, insbesondere die Bemalung der Waffenröcke, der Schabracken der Pferde, der Wappen und der aufwendig gestalteten Kopfbedeckungen aus Blattwerk und Flittergold.35Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 119; Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 198.

Die Inszenierung der preuses als halbmythische, fremdartig nach der Sitte ihrer exotischen Herkunftsländer bekleidete Figuren veranschaulicht ihre spätmittelalterliche Rezeption als legendäre mysteriöse Wesen, die in frühneuzeitlichem Kontext weiter gepflegt wird.36Zu den Auftritten der fantasievoll kostümierten preux und preuses auf Volksfesten siehe Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 199; Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 127-128. Insbesondere die Inszenierung von Figuren der englischen Nine Ladies Worthy in Inigo Jones’ Zeichnungen für The Masque of Queens (1609) als exotische Rollen in phantastischen Kostümen zeigt den hohen Reiz, den die spielerische Identifikation der Herrscherin und ihres weiblichen Gefolges mit den Heldinnen hatte.37Waith, Eugene M.: „Heywood’s Women Worthies“. In: Burns, Norman T. / Reagan, Christopher J. (Hg.): Concepts of the Hero in the Middle Ages and the Renaissance. New York 1975: State University of New York Press, 222-238, 235-236; Wright: „The Elizabethan Female Worthies“, 1946, 629. Für ihre Popularität und vollständige Integration in die aristokratische Lebenswelt sprechen zugleich die Aufnahme einzelner preuses als ,Königinnenʻ in die französischen Kartenspiele des 15. und 16. Jahrhunderts.38Argia trat regelmäßig als Kreuz-Königin in Erscheinung. Ein französisches Kartenspiel aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts beinhaltet die vollständigen Reihen der preux und preuses. Siehe Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 117; Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 201; Wörner: Die Dame im Spiel, 2010, 213, 215; Waith: „Heywood’s Women Worthies“, 1975, 233.

2.5. Die ‚neuf preuses‘ als Modelle herrschender und kämpfender Frauen

Trotz der Würdigung adliger Frauen durch den Kanon der neuf preuses wurde diesem – im Unterschied zum männlichen Kanon – keine legitimierende Funktion innerhalb der Selbstdarstellung von Herrscherinnen zugeschrieben. Da anstelle christlicher ausschließlich heidnische Herrscherinnen und Kriegerinnen vertreten sind, konnten diese keinen direkten identitätsstiftenden Modellcharakter für die Gegenwart gewinnen. Der Ausschluss der Frauen von der Erbfolge, welcher ab dem 14. Jahrhundert als Auslegung des Salischen Gesetzes (Lex salica) praktiziert wurde, bildete den politisch-historischen Hintergrund der Kanonbildung der neuf preuses, vor dem Herrscherinnen nur als halbmythische, ahistorische ,Kunstfigurenʻ wie die Amazonen oder als illegitim nach dem Tod des Ehegatten an die Macht gelangte Herrscherinnen wie Semiramis und die skythische Königin Tomyris vorstellbar waren.39Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 107; Wörner: Die Dame im Spiel, 2010, 220. Zur Lex salica siehe Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 121, 130. Der Moment der Machtübernahme nach dem Tod des Ehemannes oder – in den matriarchalischen Reichen der Amazonen – der Mutter stellte daher einen bedeutsamen Bestandteil der Viten der Heldinnen dar, deren Status nur der von unverheirateten Frauen oder Witwen sein konnte.40Mamerot: Le traictié, 2016, CXII.

Die Abwesenheit von männlichen Herrschern genügte allerdings nicht, um das Herrschertum der preuses zu begründen: Entscheidend für die dauerhafte Stabilität ihrer Machtpositionen war ihre Bewährung im Krieg und in den Regierungsgeschäften. Semiramis, die nach dem frühen Tod ihres Mannes Ninus für ihren Sohn Ninias, der noch im Kindesalter war, illegitim die Macht übernahm, verhüllte ihren Körper durch eine Verkleidung, um sich gegenüber ihrem Heer als ihr Sohn auszugeben. Erst nach einer Phase großer militärischer Erfolge, die ihr Respekt und Autorität verschafften, wagte sie es, die Verkleidung abzulegen und offen als Frau zu regieren. Ihre enormen territorialen Eroberungen und die Blüte, zu der sie ihr Reich führte, überstiegen die Erfolge ihres Mannes und sicherten ihren Ruhm in der Nachwelt.41Sedlacek gibt einen Überblick über die zu Semiramis überlieferten Legenden, insbesondere bei Diodor und Justin. Siehe Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 31-32. Nach Salamon stellt Semiramis die erste Frau dar, welche Männerkleidung anlegte und in den Krieg zog. Siehe Mamerot: Le traictié, 2016, 5. Dass sie ihrer militärischen Disziplin – ähnlich den Amazonen – den Vorrang einräumte gegenüber ihrer Hinwendung zu weiblichen Lebensbereichen, illustriert eine bei Boccaccio überlieferte Episode (Quelle 1).

„Als sie mit ihren Dingen im [besten] Frieden war und sich nun ausruhte und eines Tages ihre Haare mit weiblichem Eifer von ihren Mädchen kämmen und nach Landessitte zu Zöpfen flechten ließ, geschah es, als sie eben erst zur Hälfte geflochten waren, daß man ihr kundtat, Babylon habe sich unter das Regiment ihres Stiefsohns Trebeta begeben. Das erbitterte sie so sehr, daß sie den Kamm hinwarf, von der fraulichen Betätigung abließ, zornig aufsprang, die Waffen gürtete und die mächtige Stadt mit großem Heer belagerte. Auch ließ sie sich aus ihrem ungeflochtenen Haar nicht eher Zöpfe binden, bis sie die stark befestigte Stadt durch lange Belagerung wieder unter ihre Gewalt gezwungen hatte. Als Zeugnis für diese mannhaften Taten wurde eine riesige Säule aus Erz gegossen und in Babylon aufgestellt: das Bild einer Frau mit offenem struppigen Haar auf der einen und einem geflochtenen Zopf auf der anderen Seite.“

Quelle: Steinhöwel, Heinrich: Von den erlauchten Frauen. Giovanni Boccaccios De claris mulieribus in frühneuhochdeutscher Übertragung. In Abbildung des Erstdrucks (Ulm 1473) hg. und in heutiges Deutsch übers. von Gerd Dicke und Almut Schneider. Konstanz 2014: Edition Isele, 47.

Erläuterung: Die bei Boccaccio wiedergegebene, vorgeblich von Semiramis selbst begründete Darstellungstradition wurde in die Ikonografie der neuf preuses aufgenommen: Bereits die frühe Miniatur des Chevalier errant zeigt unter einer hohen Bügelkrone Semiramis’ offene und geflochtene Haartracht (Abb. 1). Auf ihrer Darstellung in La Manta kämmt Semiramis die offene lang fließende Haarpartie und wendet ihren wachen Blick zur Seite, als sei der Moment dargestellt, in dem sie die Nachricht von Trebetas Invasion ereilt (Abb. 4). Zugleich wird die Episode im unterhalb der Figur angebrachten Titulus wiedergegeben. (Siehe Wörner: Die Dame im Spiel, 2010, 219.) Die so ins Zentrum gerückte zweigeteilte Haartracht erhält eine über die Episode hinausreichende Bedeutung, indem sie Semiramis’ janusköpfige Geschlechteridentität symbolisiert, die, mit Blick auf äußere Notwendigkeit, den männlichen Eigenschaften den Vorrang einräumt und bei gegebener äußerer Möglichkeit zu den als weiblich anerkannten Verhaltensweisen zurückkehrt. Die Fluidität und Ambivalenz ihres Selbstverständnisses, das Handlungsspielräume für männlich und weiblich konnotierte Aktionsfelder bereithält, liegen Semiramis’ Heldentum als besondere Qualität zugrunde und bestimmen auch ihre weitere Charakterisierung. Bei bleibender Heroisierung ihrer militärischen Leistungen wurde ihre weiblich konnotierte Seite bei mittelalterlichen Autoren vermehrt ins Negative karikiert, insbesondere durch ihre Verknüpfung mit dem Laster lussuria: Semiramis’ Einführung der Polygamie und der Vorwurf einer inzestuösen Beziehung zu ihrem Sohn bezeichnet Boccaccio als Schandfleck ihrer ansonsten vorbildlichen Biographie. Für Petrarca ist sie zwar kühn, aber zugleich frevelhaft und verstrickt in ihre Triebhaftigkeit; Dante situiert die Herrscherin in der Hölle (Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 33). Obgleich eine deutliche Parallele zur notorischen Verführbarkeit männlicher Helden besteht, diente Semiramis’ Sexualität der Geschichtsschreibung verstärkt zum moralischen Tadel, während in visuellen Darstellungen die Ambivalenz von diszipliniertem Herrschertum und lussuria ohne Hinweise auf eine moralische Abwertung erscheint, sondern vielmehr als Mittel eingesetzt wird, um ihre Androgynität zu veranschaulichen. Somit entspricht Semiramis dem seit der antiken Klassik geläufigen Heldentypus, der weder ausschließlich idealisiert noch dämonisiert wird, sondern stattdessen in Auseinandersetzung mit seinen inneren Widersprüchen und den Widrigkeiten seines Schicksals als Meister der eigenen Doppelnatur agiert.

Es ist naheliegend, dass für Herrscherinnen oder Herrschergattinnen, die unvorhergesehen die Regentschaft übernahmen, die neuf preuses als Modell einer vorbildlichen Staatsführung durch weibliche Hand dienen konnten, so zum Beispiel für Isabeau de Bavière, der vermuteten Auftraggeberin des Livre de Leësce, die im Zuge der Geisteskrankheit Karls VI. zunehmend die Regierungsgeschäfte übernahm.42Wörner: Die Dame im Spiel, 2010, 194. Die von Sébastien Mamerot in den 1460er Jahren als Spätwerk innerhalb der Darstellungstradition der neuf preuses geschaffene Histoire et faits des Neuf preux et des Neuf preues (sic) betont neben den kriegerischen Leistungen der preuses insbesondere ihre Qualitäten als Regentinnen und Gesetzgeberinnen, welche bei Rückkehr von ihren Feldzügen ihr Land in Frieden, Wohlstand und geordneten Verhältnissen vorfanden. Diese Blickrichtung erlaubte es, die neuf preuses als Herrscherinnenideal zu etablieren, auf das in den Selbstinszenierungen von Regentinnen und Aristokratinnen der folgenden Jahrhunderte in Form des Porträts als Amazone – häufig mit unter der Kleidung getragener Rüstung – zurückgegriffen wurde.43Zur positiven Darstellung der Regentschaften der preuses siehe Mamerot: Le traictié, 2016, CXVI-CXVIII. Als androgyne Amazone inszenierten sich z. B. Elisabeth I., Anna von Österreich, aber auch männliche Herrscher wie Franz I. Siehe Kroll: „Amazone“, 2002, 8. Auch allegorische Porträts, wie dasjenige von Maria de Medici als Bellona, kann in dieser Kategorie gesehen werden.

Mamerots Auftraggeber, der französische Adlige Louis de Laval, veranlasste die Ergänzung des männlichen und des weiblichen Personenkanons um eine zehnte als Helden gefeierte Persönlichkeit der jüngeren Vergangenheit, wobei er für die preux den berühmten Heerführer und Konnetabel Bertrand de Guesclin (1320–1380) auswählte, für den weiblichen Kanon hingegen die der Gegenwart noch nähere französische Nationalheldin und Heilige Jeanne d’Arc (1412–1431).44Die Viten der beiden sind nicht erhalten, möglicherweise sind sie später wieder entfernt worden. Dass sie aber ursprünglich Teil des Werkes gewesen sind, ist durch die Ankündigung im Prolog belegt. Siehe Lecourt, Marcel: „Notice sur l’histoire des neuf preux et des neuf preues de Sébastien Mamerot“. In: Romania 37 (1908), 529-537. Siehe auch Huizinga: Herbst des Mittelalters, 1987 (1924), 75; Wyss: „Die neun Helden“, 1957, 75; Mamerot: Le traictié, 2016, XCV; Wörner: Die Dame im Spiel, 2010, 223, 226; Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 219-223. Schroeder erwähnt eine auf einer Tapisserie dargestellte zehnte preuse. Die Miniaturen des illuminierten Prachtbandes kehren zu einer auffallend martialischen Darstellung der neuf preuses zurück, in die sich Jeanne d’Arc als gerüstete Jungfrau nahtlos einreihen konnte (Abb. 5).45Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 117, 131; Wörner: Die Dame im Spiel, 2010, 217. Lavals Wahl erklärt sich neben der Berühmtheit, die beide durch ihre Leistungen im Hundertjährigen Krieg erlangten, aus seiner persönlichen Verbundenheit mit Guesclin, der sein Stiefgroßvater gewesen war, und der Tatsache, dass seine Brüder gemeinsam mit Jeanne kämpften und ihr große Verehrung entgegenbrachten. Durch einen Brief ist der große Eindruck überliefert, den die Pucelle auf die Brüder machte. Siehe Lecourt: „Notice sur l’histoire“, 1908, 534-536. Zu den Miniaturen, die in einer Kollaboration zwischen Jean Colombe und einem anonymen Maler entstanden, siehe Wyss: „Die neun Helden“, 1957, 81; Mamerot: Le traictié, 2016, LII. Das noch zu Jeannes Lebzeiten verfasste euphorische Lobgedicht von Christine de Pizan (Le Ditié de Jehanne d’Arc, 1429) auf die nur wenige Jahre vor dem Erscheinen von Mamerots Histoire rehabilitierte Jungfrau von Orléans sowie die panegyrischen Verse von Antoine Astesan ziehen Vergleiche mit antiken und biblischen Heldinnen.46„Hester, Judith et Delbora / Qui furent dames de grant pris, / Par lesqueles Dieu restora / Son peuple qui fort estoit pris, / Et d’autres plusieurs qu’ay appris / Qui furent preuses, n’y ot celle ; / Mais miracles en a porpris [?] / Plus a fait par ceste Pucelle.“ Christine de Pizans Lobgedicht zitiert nach Quicherat, Jules: Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc dite la Pucelle. Band V. Paris 1849: Jules Renouard et cie, 12 (28); zu Antonius Astesanus siehe Molinier, Auguste (Hg.): Les Sources de l’histoire de France depuis les origines jusqu’en 1815. Teil 1: Des origines aux guerres d’Italie (1494). Paris 1903: Alphonse Picard et fils, art. 4394, 4487. Berriat-Saint-Prix, M.: Jeanne d’Arc ou coup-d’oeil sur les révolutions de France […]. Paris 1817: Pillet, 305: „Tantus erat pudor huic et tanta modestia ut ipsa / Esse videretur mirae Lucrecia famae.“ Vgl. Lecourt: „Notice sur l’histoire“, 1908, 535; Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 175-177; Wörner: Die Dame im Spiel, 2010, 223, 228; Rivera Garretas, María-Milagros: Orte und Worte von Frauen. Eine feministische Spurensuche im europäischen Mittelalter. Wien 1993: Wiener Frauenverlag, 213-214; Warner, Marina: Monuments & Maidens. The Allegory of the Female Form. London 1985: Weidenfeld and Nicolson, 164-165. Allg. zu Jeanne d’Arc siehe Warner, Marina: Joan of Arc. The Image of Female Heroism. London 1981: Weidenfeld and Nicolson. Salamon verweist auf die zeitliche Nähe der Entstehung von Mamerots Werk zur Rehabilitierung von Jeanne d’Arc (Mamerot: Le traictié, 2016, XCVI). Der Ruhm der geschichtlich fernen preuses erfuhr durch diese Verbindung eine Erneuerung und Bestätigung, die das bislang ahistorische Konzept des weiblichen Kanons umging und es nun zur besonderen Würdigung der Leistungen einer Persönlichkeit der Zeitgeschichte einsetzte. Trotz der Bekanntheit vergleichbarer als Heroinen gefeierter kämpfender Frauen, wie zum Beispiel der als Ritterin kämpfenden Isabel de Conches-Tosny (1070–1100), blieb diese Öffnung des Kanons für zeitgeschichtliche Heldinnen singulär, obgleich der panegyrische Vergleich der preuses mit berühmten Frauen der Gegenwart geläufig wurde.47Zum Vergleich von Isabel de Conches-Tosny mit den preuses siehe Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 46. Christine de Pizan nennt Frauen des Alten Testamentes neben zeitgenössischen Herrscherinnen (vgl. Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 91-92). Am Ende des 15. Jahrhunderts verlor der personell eng gefasste mittelalterliche Kanon der neuf preuses endgültig seine Bedeutung und seine Heroinen wie auch Jeanne d’Arc fanden sich ab dem 17. Jahrhundert in der quantitativ großzügiger angelegten Tradition der femmes fortes wieder.

3. Die ‚Nine Ladies Worthy‘: die Strukturierung des Kanons und seine Verwendung als Herrscherinnenlob

Die englische Tradition der Nine Ladies Worthy strukturiert die Neun Heldinnen entsprechend dem männlichen Kanon in drei den verschiedenen Religionen zugeordneten Triaden. Die Zusammenstellung des Personals in den wenigen überlieferten Bild- und Textzeugnissen ist von Variabilität geprägt: Die Triade der Heidinnen beinhaltet bekannte Figuren der neuf preuses wie Penthesilea, Tomyris und Semiramis, doch werden diese frei mit neuen Figuren kombiniert, wie der britannischen Königin Boudicea, die eine Revolte gegen die römische Besatzung des Landes anführte, oder den Göttinnen Artemis und Minerva.48Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 128; Wörner: Die Dame im Spiel, 2010, 229; Wright: „The Elizabethan Female Worthies“, 1946, 628. Der inhaltliche Schwerpunkt bleibt – in Übereinstimmung mit den neuf preuses – auf weiblichem Kriegertum, dem Ideal der virago, dessen Martialität insbesondere in der Serie von Tafelbildern aus Amberley Castle (West Sussex) zum Ausdruck kommt: Die Heldinnen der in den 1520er Jahren von Lambert Barnard für den Landsitz des Bischofs von Chichester, Robert Sherborne, geschaffenen (in diesem Fall unstrukturierten) Bilderfolge sind kampfbereit in voller Rüstung und Bewaffnung dargestellt. Die unter den Bildern angebrachten und von der Ballade The Nine Ladies Worthy (spätes 15. oder frühes 16. Jahrhundert) aber auch vom Chevalier errant inspirierten Tituli erzählen von ihren Taten.49Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 122; Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 186.

Als drei Jüdinnen erwähnt John Ferne in seinem Wappenbuch Blazon of Gentrie (1586) Deborah, Judith und Jael zum Lob der Königin Elisabeth; analog führt Thomas Heywood in seinem Prosawerk Gynaikeion, or, Nine Books of Various History Concerning Women (1624) zur Huldigung der 1619 verstorbenen Anna von Dänemark (Gattin von James I., König von England) und später im der Königin Henrietta Maria gewidmeten Werk The Exemplary Lives and memorable Acts of Nine of the Most Worthy Women of the World: Three Jews. Three Gentiles. Three Christians (London 1640) Esther, Deborah und Judith an.50Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 128; Waith: „Heywood’s Women Worthies“, 1975, 225; Wright: „The Elizabethan Female Worthies“, 1946, 628. Schroeder erwähnt das Erscheinen derselben biblischen Frauen in Sylvanus Morgans Wappenbuch The Sphere of the Gentry (1661). Siehe Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 175, 177. Die Jüdinnen verkörperten den mutigen Einsatz des eigenen Lebens für das eigene Volk, durch den sie entscheidende politische Wenden herbeiführten. Königinnen wie Elisabeth oder Christina von Schweden wurden in panegyrischen Texten mit den biblischen Heldinnen verglichen, die zu Tugendallegorien weiblichen Herrschertums avancierten und gemeinsam mit den anderen Figuren der Worthies zur Herrschaftsinszenierung genutzt wurden, wie zum Beispiel im feierlichen Entrée für Elisabeth in Norwich im Jahre 1579.51Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 128; Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 175. Zu Christina von Schweden und ihrem Vergleich mit biblischen Heldinnen siehe Saarinen, Risto: „Heroische Tugend (Protestantismus)“. In: Compendium heroicum, Freiburg 29.05.2019. DOI: 10.6094/heroicum/htpd1.0.

Als christliche Heroinen, welche das christliche Zeitalter einschließlich der Gegenwart repräsentieren, wurden verschiedene englische Herrscherinnen eingesetzt und ihre besonderen Kriegsleistungen hervorgehoben: Neben Margarete von Anjou und Elisabeth, wird bei Heywood (1640) eine englische Königin des 9. Jahrhunderts namens Elphleda (die Gattin des Königs Ethelreds) angeführt52Waith: „Heywood’s Women Worthies“, 1975, 229; Wörner: Die Dame im Spiel, 2010, 229; Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 177; Wright: „The Elizabethan Female Worthies“, 1946, 628, 641-643.; Ferne nennt im Blazon of Gentrie Matilda, die ungekrönte ,Herrin von Englandʻ, die später Kaiserin des römisch-deutschen Reiches wurde, darüber hinaus Elisabeth von Aragón und Johanna von Neapel.53Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 128. Der konkrete Anlass für die Strukturierung des englischen Kanons ist unbekannt, doch ist unübersehbar, dass mit der Ablösung der Geschichtslosigkeit der Neun Heldinnen ein auf die Gegenwart bezogener weiblicher Herrschaftsanspruch in Opposition zur Anwendung des Salischen Gesetzes formuliert wurde und durch die Integration englischer Herrscherinnen nationale Akzente gesetzt wurden. Die Bezugnahme auf die Worthies erscheint insbesondere in der Herrschaftsinszenierung der Königinnen Mary Stuart, Mary Tudor und Elisabeth.54Wright: „The Elizabethan Female Worthies“, 1946, 628. Zur frühneuzeitlichen Debatte um weibliches Herrschertum siehe Opitz, Claudia: „Weibliche Herrschaft und Geschlechterkonflikte in der Politik des 16. und 17. Jahrhunderts“. In: Garber, Klaus et al. (Hg.): Erfahrung und Deutung von Krieg und Frieden. Religion – Geschlechter – Natur und Kultur. München 2001: Wilhelm Fink, 507-520.

4. Die ‚Neun Guten Frauen‘ – eine Systematik humanistischen Tugendheldentums

Etwas früher als in England treten die Neun Heldinnen in Deutschland in Erscheinung, deren Zusammenstellung als drei Heidinnen, drei Jüdinnen und drei Christinnen deutlich mit der französischen Tradition der neuf preuses bricht. Als einflussreiches Bilddokument gelten drei 1519 vom Augsburger Maler und Zeichner Hans Burgkmair (1473–1530) angefertigte Holzschnitte, welche die neu gewählten weiblichen Figuren in Anlehnung an die parallel entstandenen Holzschnitte zu den Neun Helden in drei den Religionszugehörigkeiten zugewiesene Triaden unterteilen (Abb. 6–8).55Ob Burgkmair der Erfinder des neuen Kanons gewesen war, ist bislang unklar. Baumgärtel bezeichnet ihn als einen der ersten, der den weiblichen Kanon nach Religionszugehörigkeiten strukturierte, siehe Die Galerie der Starken Frauen. Die Heldin in der französischen und italienischen Kunst des 17. Jahrhunderts (Ausstellung im Kunstmuseum Düsseldorf, 10. September bis 12. November 1995; Hessisches Landesmuseum Darmstadt, 14. Dezember bis 26. Februar 1996). Hg. von Bettina Baumgärtel / Silvia Neysters. München 1995: Klinkhardt & Biermann et al., 160, Nr. 47 (B. Baumgärtel). Da ein Exemplar des Holzschnittes mit den drei Heidinnen die Jahreszahl 1516 aufweist, wird angenommen, dass die Serie bereits zu diesem Zeitpunkt entworfen wurde. Die übrigen erhaltenen Blätter sind ausnahmslos auf 1519 datiert. Siehe Eva, Ave. Woman in Renaissance and Baroque Prints (Ausstellung in der National Gallery of Art, Washington). Hg. von Helen Diane Russell. Unter Mitarbeit von Bernadine Barnes. National Gallery of Art, Washington 1990: The Feminist Press at The City University of New York, 36; Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 174, 200. Wie im englischen Kanon erscheinen als Jüdinnen Judith und Esther, anstelle von Deborah allerdings Jael. Alle weiteren Figuren des deutschen Kanons sind neu eingeführt. Die drei Heidinnen entstammen ausschließlich der römischen Antike (Lukretia, Veturia, Virginia) und für die drei Christinnen wurden nicht Herrscherinnen der näheren Geschichte gewählt, sondern drei Heilige: Elisabeth von Thüringen (1207–1231), Birgitta von Schweden (1303–1373) und die Kaiserin Helena (um 255–ca. 334).

Burgkmairs konkrete Inspirationsquelle wie auch der genaue Anlass für die neue Zusammenstellung des Kanons sind unbekannt, doch lässt sich ein humanistischer Einfluss vermuten, der die bildliche Aufwertung der Frau vor dem Hintergrund des klassischen Bildungskanons zum Ziel hatte.56Galerie der Starken Frauen, 1995, 161, Nr. 47; Hans Burgkmair 1473–1973. Das graphische Werk (Ausstellung in der Graphischen Sammlung Staatsgalerie Stuttgart, 10. August bis 14. Oktober 1973). Hg. von Isolde Lübbeke. Stuttgart 1973: Graphische Sammlung, Staatsgalerie, Nrn. 106-111; Burgkmair und die graphische Kunst der deutschen Renaissance (Ausstellung im Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, 30. September bis 25. November 1973), Nr. 20; Hans Burgkmair 1473–1531. Holzschnitte, Zeichnungen, Holzstöcke (Ausstellung im Alten Museum Berlin 1974, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett und Sammlung der Zeichnungen). Berlin 1974, Nrn. 36.1-6. Das im Frühhumanismus allgemein erstarkende Interesse an antiken und alttestamentlichen Heldenfiguren kann als ein wesentlicher Stimulus für Burgkmairs Aufgreifen der Neun Heldinnen betrachtet werden. Mit den Jüdinnen knüpfte Burgkmair an die bereits von Christine de Pizan und Antoine Astesan geprägte Tradition an, welche zur Auszeichnung von Jeanne D’Arc die biblischen Heldinnen (Esther, Judith, Deborah) anführte, die mit den neuf preuses (vor allem Penthesilea) in eine Reihe gestellt wurden.57Vgl. Anm. 46. Insbesondere Judith und Jael stellen durch ihre gewalttätigen Heldentaten noch die deutlichste inhaltliche Verbindung der Augsburger Serie mit dem älteren Kanon der neuf preuses dar. Auch wenn die biblischen Heldinnen im Unterschied zu den preuses keine berufsmäßigen Kriegerinnen waren, sondern ihren Heldenstatus durch eine blutige Einzeltat zur Rettung ihres Volkes erlangten, veranschaulichen sie durch ihre Waffen und das als Attribut mitgeführte Haupt des Holofernes ihre potentielle Kampfbereitschaft. Vor allem Judith wurde mit der preuse Tomyris assoziiert, die ihrem Feind Cyrus den Kopf abschlug und diesen als Racheakt in einen mit Blut gefüllten Beutel steckte. Wie Judith und Jael wurde Tomyris in der mittelalterlichen Devotionsliteratur wie zum Beispiel im Speculum Humanae Salvationis als ⟶Präfigurant der Jungfrau Maria verstanden, welche über den Teufel oder verschiedene Laster siegt.58Brown, Peter Scott: The Riddle of Jael. The History of a Poxied Heroine in Medieval and Renaissance Art und Culture. Leiden / Boston 2018: Brill, 35; Wörner: Die Dame im Spiel, 2010, 218, 228; Eva, Ave, 1990, 68-69; Warner: Monuments & Maidens, 1985, 164. Auf allegorischer Ebene werden Judith und Jael mit der Tugend Fortitudo in Verbindung gebracht.

Als weitere Traditionslinie der Burgkmairschen Serie wurde Giovanni Boccaccios De claris mulieribus diskutiert, welches durch die Übersetzung von Heinrich Steinhöwel seit 1473 (weitere Übersetzung 1479 in Augsburg) in Deutschland verbreitet war. Da Boccaccios Werk beinahe ausschließlich Personen aus der Mythologie und klassischen Geschichte umfasst, kommt es als Vorlage für die drei Heidinnen Lukrezia, Veturia und Virginia in Frage.59Wörner plädiert für Boccaccio als Inspirationsquelle für die Neun Guten Frauen. Siehe Wörner: Die Dame im Spiel, 2010, 214; Eva, Ave, 1990, 29; Mamerot: Le traictié, 2016, LXXIV; Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 180. Für Burgkmairs Auswahl der drei Heiligen als christliche Heldinnen wurde mit Blick auf ihre im Vordergrund platzierten habsburgischen Wappen der Einfluss Maximilians I. in Erwägung gezogen, der Burgkmair zur Darstellung dieser insbesondere in Deutschland äußerst populären und für die Selbstdarstellung der Habsburger bedeutsamen Heiligen beauftragt haben könnte.60Helena als Mutter Konstantins macht auf die Analogie zwischen dem konstantinischen Reich und dem Heiligen Römischen Reich unter Maximilian aufmerksam. Insbesondere der habsburgische Doppeladler in Helenas Wappen soll auf diese Verbindung hinweisen. Birgitta hingegen war in Deutschland nach der Publikation ihrer Offenbarungen 1492 sehr populär. Zugleich könnte ihre Pilgerfahrt in das Heilige Land mit Maximilians Interesse an den Kreuzzügen korrespondiert haben. Siehe hierzu Eva, Ave, 1990, 37. Zu Maximilians Genealogie, welche er auf die drei Christen des männlichen Kanon und Elisabeth von Thüringen zurückführte, siehe Williams, Gerhild S.: „The Arthurian Model in Emperor Maximilian’s Autobiographic Writings Weisskunig and Theuerdank“. In: Sixteenth Century Journal 11.4 (1980), 3-22, 4. Die Wappen der Heidinnen und Jüdinnen sollen hingegen zum größten Teil nicht identifizierbar sein, was den ahistorischen Charakter der Figuren unterstreicht. Siehe Galerie der Starken Frauen, 1995, 160-161, Nr. 47; Eva, Ave, 1990, 36, Nr. 1. Dass es sich bei Elisabeth, Helena und Birgitta durchgehend um verheiratete beziehungsweise verwitwete Aristokratinnen handelt, könnte auf einen entsprechenden Kreis von Adressatinnen hindeuten. Mit Blick auf ein 1518 ebenfalls in Augsburg (bei dem Verleger Hanns von Erffort) publiziertes Büchlein zu den neun besten und neun verruchtesten Frauen und Männern (insgesamt 36 Figuren), das bereits alle Heldinnen aus Burgkmairs Reihe umfasst, muss weiter offen gelassen werden, ob der deutsche Kanon nicht bereits vor Burgkmair in weniger elitären Verbreitungsformen Popularität genoss.61Das von einem anonymen Autor zusammengestellte, durchgehend mit Holzschnitten illustrierte Büchlein trägt den Titel „Hieriñ auff das kürtzest ist an gezaigt der dreien glauben dz ist der Haidñ Judñ uñ Cristen die frümbstẽ uñ pösten Mannen und frawen der höchsten geschlächt.“ Ein Exemplar befindet sich im Germanischen Nationalmuseum (Inv. 8L 1954p), ein weiteres mit kolorierten Holzschnitten in der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Vgl. Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 183. Die Neun Guten Frauen erscheinen anschließend vorwiegend in süddeutschen Kunstwerken wie in einer im Germanischen Nationalmuseum aufbewahrten Serie bemalter Gläser (um 1535/40) mit genauen Kopien der christlichen Helden und Heldinnen nach Burgkmair sowie in einer Kupferstichfolge von Virgil Solis (1515–1562), welche die Figuren als Einzeldarstellungen umgeben von Rollwerk zeigt.62Germanisches Nationalmuseum, Inv. Mm. 254/55. Vgl. Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 186; Augsburger Renaissance (Ausstellung im Schaezler-Haus Augsburg, Mai bis Oktober 1955). Augsburg 1955: Die Brigg, Nrn. 610-611. Zur Kupferstichfolge von Virgil Solis siehe Galerie der Starken Frauen, 1995, 161, Nr. 47; Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 200; Augsburger Renaissance, 1955, Nrn. 106-111; Bartsch, Adam von: Le peintre graveur. Band IX. Wien 1808: Degen, 253-254. Schroeder weist den deutschen Kanon im skulpturalen Programm des Lüneburger Rathauses nach. Anhand der überlieferten Fragmente konnte er Jael, Elisabeth und Birgitta identifizieren. Die Auswahl von Heldinnen nach Burgkmair erscheinen gemeinsam mit den Helden auch am Schnitzwerk der Süd- und Westfassade des Hauses Kammerzell in Straßburg. Siehe Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 191, 193. Eine Stichserie der Neun Guten Frauen von Philips Galle nach Marten de Vos belegt die im 16. Jahrhundert anhaltende Bedeutsamkeit des Sujets.63München, Staatliche Graphische Sammlung, Inv. 102 242.

Burgkmairs Heldinnen weisen gegenüber den neuf preuses nicht nur eine personelle Neukonzeption, sondern auch ein gewandeltes Erscheinungsbild auf. An die Stelle von Waffen und Rüstungen sind voluminöse, faltenreiche Gewänder und Attribute gerückt, welche die Figuren in die Nähe der Darstellungen von Tugendallegorien oder Heiligen rücken. Die martialischen Qualitäten des französischen und englischen Kanons wurden durch moralische und theologische Tugenden abgelöst.64Galerie der Starken Frauen, 1995, 160-161, Nr. 47; Eva, Ave, 1990, 30, 37; Mamerot: Le traictié, 2016, LXXI; Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 174, 177, 200; Wörner: Die Dame im Spiel, 2010, 227, 230. Die drei Christinnen wurden mit den drei christlichen Tugenden Spes, Fides und Caritas assoziiert. Hierzu ist anzumerken, dass die Zuweisung von Spes mit dem Attribut des Ankers nicht eindeutig ist. Die mitgeführten Attribute verweisen auf überlieferte Heldentaten und Errungenschaften oder symbolisieren eine spezifische, auf einem Tugendideal basierende Lebensweise. Erinnern Veturias Schmuck und Virginias Tempelmodell auf die von ihnen durchgesetzten Erweiterungen der Rechte von Frauen im antiken Rom – den Rechten, öffentlich Schmuck zu tragen und als plebejische Frau einen Tempel der Pudicitia zu betreten –65Eva, Ave, 1990, 30. Russell interpretiert den auffallend reichen Schmuck der Veturia als Sinnbild ihrer königlichen Magnifizenz, doch ist der Schmuck eine klare Anspielung auf die bei Boccaccio beschriebene durch sie erwirkte gesellschaftliche Anerkennung von Frauen, die neben der Einführung des Erbrechts für Frauen auch das öffentliche Tragen von Schmuck beinhaltete. Vgl. Steinhöwel: Von den erlauchten Frauen, 2014, 351. Burgkmairs Virginia wurde bislang ebenfalls falsch als Tochter des Virginius ausgelegt. Siehe Eva, Ave, 1990, 32, 36; Galerie der Starken Frauen, 1995, 161, Nr. 47; Wörner: Die Dame im Spiel, 2010, 229. Es handelt sich bei Burgkmair aber um die bei Boccaccio als Verginia, Frau des Lucius, bezeichnete Römerin. Die bisherige Interpretation des Tempelmodells als Tempel der Vesta muss korrigiert werden in den von Verginia errichteten Tempel der Pudicitia. Ein weiterer Hinweis, der für diese Auslegung spricht, ist die Darstellung der Virginia bei Philips Galle: Im Hintergrund sind die beiden Tempel für die aristokratischen und plebejischen Frauen zu sehen. Mit dieser Identifikation ist die bisherige Interpretation der drei Heidinnen als die drei weiblichen Lebensalter – Jungfrau, Ehefrau und Witwe – ebenfalls nicht haltbar. Auffallend ist stattdessen, dass in Burgkmairs Serie Figuren, die den Status der Jungfrau bzw. der unverheirateten Frau repräsentieren, vollständig fehlen., stehen Lukretias, Judiths und Jaels Waffen für ihre mörderischen Bluttaten, die sie jedoch nicht aus heroischem Kampfgeist begingen, sondern als Taten des Glaubens beziehungsweise zur Anklage moralischen Unrechts.66Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 177. Insbesondere Judith avancierte unabhängig vom Topos der Neun Heldinnen zum Symbol des Tyrannensturzes und fungierte – wie David – als Allegorie der Gerechtigkeit. Siehe Eva, Ave, 1990, 32; Wörner: Die Dame im Spiel, 2010, 228. Auch Jael wurde ab dem 16. Jahrhundert ein beliebtes Bildsujet zur Andeutung moralischer und politischer Krisen. Siehe Brown: The Riddle of Jael, 2018, 19. So entfernen sich die Heldinnen, obwohl durch die Binnenstrukturierung formal an den männlichen Kanon angeglichen, inhaltlich deutlich vom Heldenkonzept der neuf preux: Anstelle der Verkörperung von Ritterideal und Kämpfertum sind ihre Heldentaten nun eingebettet in moralische und theologische Diskurse.

Der radikale Ausschluss der martialischen Heldin im deutschen Kanon wurde plakativ als Wandel des heroischen Ideals zum christlichen Ideal und „Produkt des bürgerlichen Zeitalters“67Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 10, 128-129. Zur vorherrschenden Stilisierung weiblicher Heldenfiguren zu „Tugend- und Leidensheldinnen“ siehe Kroll, Renate: „Heroinismus/heroinism/Amazonomanie“. In: Kroll, Renate (Hg.): Metzler Lexikon Gender Studies. Geschlechterforschung. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Stuttgart: Metzler, 2002, 174-175. beschrieben. Wie das bei Hanns von Erffort herausgegebene Augsburger Büchlein von 1518 belegt, avancierten die preuses sogar zu Anti-Heldinnen: Die Königin Semiramis findet man dort nun unter den Schurkinnen, die ihren Sohn durch ihre inzestuösen Begierden in den Tod getrieben haben soll. An die Stelle der mittelalterlichen heroischen Biographie als Auflistung von Heldentaten in der höfischen Literatur ist im Humanismus der moralische Diskurs getreten, in dem die Heldinnen durch die Betrachtung ihres Handelns in Ausnahmesituationen als exempla dienen.

Auf visueller Ebene kommt der diskursive Charakter von Heldentum auf Burgkmairs Holzschnitten durch die bewegten Kommunikationshaltungen der drei Heidinnen und der drei Jüdinnen zum Ausdruck, in deren Gruppen Burgkmair die beiden Friedensstifterinnen Veturia und Esther jeweils als Sprechende platziert. Da sie ihre Heldentaten durch das Wort vollbrachten, indem sie mit mutigen Reden kriegerische Aktionen gegen ihr eigenes Volk verhinderten, stellte Burgkmair sie als Rednerinnen dar, die gestikulierend und prächtig gekleidet auf ihre offenbar jüngeren, mit Bluttaten in Verbindung stehenden Begleiterinnen einreden. Das Motiv der Unterhaltung in Verbindung mit entsprechenden Redegesten schließt die Figuren an die mittelalterlichen Tugenddarstellungen wie diejenigen der Psychomachia an und verweist zugleich auf die in der frühen Neuzeit übliche inhaltliche Analogiebildung zwischen antiken und alttestamentlichen Sujets, die einander in Zyklen oder Programmen gegenübergestellt und typologisch ausgelegt wurden.68Zu Esther siehe Eva, Ave, 1990, 33, 37; Haug, Ingrid / Wilckens, Leonie von: „Esther“. In: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte. Band VI (1968), Sp. 48-88. Online unter: http://www.rdklabor.de/w/?oldid=89027 (Version vom 5.2.2015, Zugriff am 10.12.2019). Haug und Wilckens vermuten, dass die Gegenüberstellung von Esther vor Ahashver und Veturia vor Coriolan im Bildprogramm des Kaisersaals in der Münchner Residenz von Burgkmairs Serie der Neun Heldinnen inspiriert war. Eine historische Beschreibung des Programms, in dem Lukrezia und Susanna, Judith und David gegenübergestellt sind, ist überliefert bei Pallavicino, Ranuccio: I trionfi del’architettura nella sontuosa residenza di Monaco. München 1667, 12, 14-15. Mit großer Wahrscheinlichkeit besteht ebenso ein Zusammenhang der Holzschnittserie mit den wenig später entstandenen Historienbildern für Herzog Wilhelm IV. von Bayern. Zugleich verdeutlichen die zu Gesprächsrunden gefügten Figurengruppen die Religionszugehörigkeiten als in sich geschlossene Kategorien moralisch-theologischer Normvorstellungen, so dass zum Beispiel der Freitod nur unter den Heidinnen vorkommt und die von Gott eingegebene Bluttat nur unter den alttestamentlichen Heldinnen.

Ein gemeinsames Motiv der Heidinnen und Jüdinnen ist dennoch die Auseinandersetzung mit einem konkreten männlichen Gegner, dessen unheilvolles Wirken sie durch Tyrannenmord, verbale Überzeugungskraft oder den eigenen Tod beenden. Ihre Heldentaten führten zu einschneidenden politischen oder gesellschaftlichen Veränderungen, wie zum Beispiel dem Beginn der römischen Republik nach dem Tod der Lukrezia. Im Unterschied zur Reihe der Neun Helden, deren Figuren mit expansiven Eroberungen oder der Etablierung einer bestimmten Herrschaft und daher mit der Stabilisierung eines politischen Status quo verbunden sind, erweisen sich die Heldinnen als Figuren politischer Destabilisierung, deren Einzeltaten Umwälzungen auslösen und die hierdurch kollektive Bedeutung für das Schicksal ihres jeweiligen Volkes gewinnen.69Zu den von den Heroinen initiierten Umwälzungen siehe Eva, Ave, 1990, 30, 36.

Die drei Christinnen, die das christliche Zeitalter und somit Burgkmairs Gegenwart verkörpern, sind hingegen die einzigen historisch greifbaren nicht-mythischen Figuren, deren Lebensdaten in das christliche Zeitalter datieren und mit Birgitta von Schweden als historisch jüngster Heldin abschließen. Um Wiedererkennbarkeit zu gewährleisten, ist Burgkmair bei den neu in den Kanon integrierten Heiligen offenbar eine besonders korrekte Wiedergabe ihrer Darstellungsweisen wichtig gewesen: Bei Helenas Profilansicht griff er auf ihr Münzporträt aus konstantinischer Zeit zurück und Birgitta zeigte er – gemäß ihren zahlreichen bekannten Darstellungen – im weißen Schleier ihres Ordenshabits.70Helenas Münzporträt lag in der Münzsammlung Konrad Peutingers vor, auf die Burgkmair zugegriffen haben könnte. Halm, Peter: „Hans Burgkmair als Zeichner, Teil I“. In: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst 13 (1962), 75-162, 89 ff. Zu Birgittas Darstellungstradition in Ordenstracht siehe Nordenfalk, Carl: „Saint Bridget of Sweden As Represented in Illuminated Manuscripts“. In: Meiss, Millard (Hg.): Essays in Honor of Erwin Panofsky. Band 1. New York 1961: University Press, 371-393, 385, 390. Inhaltlich losgelöst von den biblischen und klassischen Heldinnen treten keine offensichtlichen typologischen Entsprechungen zutage. Betont wird diese Distinktion durch das programmatische Schweigen und die statuarisch wirkenden introspektiven Körperhaltungen der drei mit Strahlenkränzen versehenen Figuren, die mit Blick auf die expressiven Kommunikationshaltungen der Jüdinnen und Heidinnen auffallen.71Die bisherige Auslegung der introspektiven Haltung als Tugend der Schweigsamkeit als der zentralen Tugend der christlichen Frau steht in Widerspruch zu den Biographien der Heiligen. Birgittas Arbeit als politische Ratgeberin am schwedischen Königshaus und ihre rege Kritik am französischen päpstlichen Hof sowie Elisabeths höchst provokative Abwendung vom aristokratischen Leben wurden vom zeitgenössischen Umfeld kaum als ,schweigsameʻ Angepasstheit wahrgenommen. Vgl. die bisherige Auslegung der Christinnen bei Baumgärtel: Galerie der Starken Frauen, 1995, 161, Nr. 47; Eva, Ave, 1990, 37. Zu Birgittas offen geäußerter Kritik siehe Nordenfalk: „Saint Bridget of Sweden“, 1961, insbes. 388. Die formale und inhaltliche Abkopplung der Christinnen spielt möglicherweise auf die christlichen Ansprüche an, mit den Heiligen die klassischen Helden zu überbieten und in den Evangelien die Mysterien des Alten Testamentes in ihrer wahren Bedeutung zu enthüllen. Als Figuren des jetzt gültigen christlichen Zeitalters fehlt den drei Heiligen folgerichtig jeglicher Hinweis auf politische Subversion oder Destabilisierung. Stattdessen zeichnen sich die Christinnen durch Pionierleistungen auf Gebieten aus, die für das Christentum zukunftsweisend gewesen sind. Während Helena durch das Auffinden des Kreuzes und der biblischen Stätten im Heiligen Land die Grundlagen des Pilgerwesens schuf, engagierte sich Elisabeth von Thüringen in der Armen- und Krankenfürsorge und Birgitta erlangte Bekanntheit durch ihren Einsatz für das römische Papsttum, ihre Klostergründungen und die Verschriftlichung ihrer mystischen Offenbarungen.72Zu Helena als Initiatorin des Pilgerwesens siehe Fortner, Sandra Ann / Rottloff, Andrea: Auf den Spuren der Kaiserin Helena. Römische Aristokratinnen pilgern ins Heilige Land. Erfurt 2000: Sutton. Neben ihrer legendären Kreuzauffindung, deren Ort ihr in einer Vision enthüllt wurde (Fortner / Rottloff: Auf den Spuren, 2000, 88-93), war sie berühmt für ihre Kirchengründungen. Die in Burgkmairs Zeit bekannteste Quelle zu Elisabeth von Thüringen stellt ihre Beschreibung in der Legenda aurea dar. Die Biographien der drei Heiligen zeugen von außergewöhnlicher Eigeninitiative und persönlicher Tatkraft, die ihnen gemeinsam mit der Ausrichtung auf christliche Ideale unter den Figuren der Neun Heldinnen die größte Bedeutung als moralisch-praktische Vorbilder für damalige Zeitgenossinnen zukommen lassen.73Hierzu Eva, Ave, 1990, 37. So lässt sich resümieren, dass mit Burgkmairs Heldinnen der bei den preuses noch unmöglich scheinende Brückenschlag vom Mythos zum historisch gültigen Zeitalter gelang und der Zyklus nun durch seine Binnenstrukturierung in Religionszugehörigkeiten dieselbe universal- sowie heilsgeschichtliche Weisung wie der männliche beinhaltet. Anders als dieser hatte die weibliche Personenfolge allerdings im Laufe ihrer bewegten Geschichte neue, den aktuellen Einflüssen angepasste Modelle weiblichen Heldentums entwickeln können, die sich vom rein martialischen Auftreten der früheren preux und preuses emanzipiert haben.

5. Forschungsstand und Perspektiven

Die Erwähnung der neuf preuses in der kunsthistorischen Literatur setzt mit dem Mitte des 19. Jahrhunderts erwachenden Interesse an den Neun Helden ein. Systematisch untersucht wurde in den ersten hundert Jahren Forschungsgeschichte allerdings nur der männliche Kanon, der aufgrund seiner früheren Entstehung und umfangreicheren Überlieferung als bedeutsamer eingeschätzt wurde. Die weibliche Figurenfolge fand in der Regel nur am Rande Erwähnung und nur in einzelnen Fällen wurde sie als eigenständiger Forschungsgegenstand erkannt, wie in der Rekonstruktion der Salle des Preuses in Coucy durch Viollet-le-Duc oder Guiffreys Studie zu spätmittelalterlichen Tapisserien.74Zur Rekonstruktion Viollet-le-Ducs siehe Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 9, 61; Guiffrey, Jules: „Note sur une tapisserie représentant Godefroy de Bouillon et sur les représentations des preux et des preuses au XVe siècles“. In: Mémoires de la Société des antiquaires de France X (1879), 97-110. Leider konnte mir dieser Titel von der Universitätsbibliothek Freiburg nicht beschafft werden. Die nachfolgenden Veröffentlichungen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ignorieren weitgehend ihre historische Bedeutung: Während Barbier de Montault wenig überzeugend versucht, einige der preuses von Coucy als männliche Figuren auszulegen, klassifizieren Huizinga (1924) und Wyss (1957) die preuses als den männlichen Kanon ergänzende, dem spätmittelalterlichen Bedürfnis nach Symmetrie Rechnung tragende Folgeerscheinung, die höchstens aufgrund ihrer kuriosen Zusammenstellung die Aufmerksamkeit auf sich ziehe.75Zu Barbier de Montault siehe Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 9, 63; Huizinga: Herbst des Mittelalters, 1987 (1924), 74; Wyss: „Die neun Helden“, 1957, 74-75. Die personelle Variabilität und zum Teil geringe Bekanntheit der einzelnen Figuren, die quantitativ unterlegene Überlieferung und das Fehlen eines Bildprogramms, in dem die neuf preuses autonom, das heißt nicht im Verbund mit den neuf preux, dargestellt werden, sowie der durch die Aussparung der Binnenstrukturierung eingeschränkte geschichtliche Anspruch werden bis in die neueste Forschungsliteratur hinein wiederholt als Argumente für die Beurteilung der neuf preuses als sogenannte ,Sekundärbildungʻ, das heißt den primär gebildeten neuf preux nachgeordnete, analog gestaltete Erscheinung, genannt.76Noch Wörner interpretiert die Variabilität der Figuren als Mangel und „Unabgeschlossenheit der Kanonbildung“. Der deutsche weibliche Kanon bei Burgkmair stellt ihr zufolge die Tertiärbildung des männlichen Kanons dar. Siehe Wörner: Die Dame im Spiel, 2010, 214, 226. Auch wenn Schroeder in seiner Studie zu den neuf preux (1971) der Behandlung der Frauenfiguren Raum gibt und das bisher zu ihnen bekannte Material zusammenfasst, setzt er unter Verwendung der oben genannten Argumente auf eine klare Hierarchisierung der beiden Kanones.77Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, insbes. 168, 202. Vgl. den Forschungsbericht bei Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 9-10; Mamerot: Le traictié, 2016, XV. Die Auffassung der Merkmale des männlichen Kanons als Maßstab auch für den weiblichen Kanon und die daraus folgende Interpretation von Abweichungen als Defizite führten zu einer über lange Zeit konstant bleibenden Geringschätzung und Vernachlässigung der neuf preuses als Forschungsgegenstand. Die erste umfassende kunsthistorische Monographie zu den spätmittelalterlichen Heldinnen, die noch heute als Standardwerk gilt, legte Sedlacek (1997) vor. Neben der Zusammenstellung und kunsthistorischen Einordnung der überlieferten Bildtradition widmet sie sich der Frage nach der literarischen Quelle des weiblichen Kanons, eine auch in der Forschung zu den neuf preux im Zentrum stehende Fragestellung. Nimmt sie den teilweise mit dem französischen Kanon der neuf preuses in Verbindung stehenden englischen Kanon in den Blick, verzichtet Sedlaceks Studie allerdings dezidiert auf eine Untersuchung der im süddeutschen Raum angesiedelten Neun besten Frauen.

Während die englischen Nine Ladies Worthy in Zusammenhang mit ihrer Bedeutung für das Herrscherinnenlob bei Wright (1946) und Waith (1975) behandelt werden, existiert zum deutschen Kanon bislang noch keine größer angelegte Untersuchung. Die Holzschnitte von Hans Burgkmair werden in Katalognummern verschiedener ausstellungsbegleitender Publikationen beschrieben, jedoch fehlt eine weitergehende Kontextualisierung mit im selben Zeitabschnitt entstandenen Bilderserien von heroischen oder vorbildlichen Frauenfiguren in der frühneuzeitlichen Druckgraphik und in Bildprogrammen Süddeutschlands sowie der Einbezug frühhumanistischer textbasierter Diskurse. Für die zukünftige Forschung wäre neben der genaueren Erforschung der deutschen Traditionslinie die Ausweitung auf weitere geographische Felder, wie z. B. die skandinavischen Länder, eine fruchtbare Perspektive. Am vielversprechendsten erscheint allerdings eine Revision und Erweiterung der bisher erarbeiteten Erkenntnisse anhand methodischer Zugriffe, welche den aktuellen Stand der Geschlechterforschung berücksichtigen. Das nicht mehr vertretbare Verständnis der Wandlungsfähigkeit des weiblichen Kanons als Argument für eine Hierarchisierung der historischen Bedeutung der beiden Kanones sollte durch dynamische, am Konzept der Verflechtungsgeschichte orientierte Perspektiven ersetzt werden, um die Sicht auf die Diversität beobachtbarer ⟶Heroisierungsphänomene freizugeben. Der Wandel des weiblichen Kanons kann aus einem multiperspektivischen Blickwinkel als bemerkenswerte Assimilationsleistung gegenüber sich wechselseitig beeinflussenden geographischen, gesellschaftlichen und kulturhistorischen Konstellationen verstanden werden. Dadurch wurden gegenwartsbezogene Aktualisierungen der Figuren gewährleistet und so einer anachronistischen Wirkung vorgebeugt, die ihrerseits Symptom einer geringeren gesellschaftlichen Relevanz sein kann. Der Ansatz, die Ambiguität weiblicher Heldinnen zu nutzen, um mit ihnen in Verbindung gebrachte national, moralisch und religiös geprägte Diskurse mit besonderer Schärfe wahrzunehmen, wird in der neuesten Forschung zu frühneuzeitlichen Heldinnen bereits genutzt, wie in Browns monographischer Studie zur biblischen Heldin Jael (2018), in der ein differenziertes rezeptionsgeschichtliches Bedeutungsspektrum zur Figur entwickelt wird.

6. Einzelnachweise

- 1Huizinga, Johan: Herbst des Mittelalters. Studien über Lebens- und Geistesformen des 14. und 15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden. Stuttgart 1987: Kröner (Erstausgabe München 1924), 74; Wyss, Robert L.: „Die neun Helden. Eine ikonographische Studie“. In: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 17 (1957), 73-106, 74-75; hierzu Sedlacek, Ingrid: Die Neuf Preuses. Heldinnen des Spätmittelalters. Marburg 1997: Jonas, 10-11.

- 2Die hier aufgeführten Personen entsprechen der Aufzählung des für die Kanonbildung einflussreichen Ritterromans Le Chevalier errant. Andere Text- und Bildquellen können einzelne Figuren variieren. Siehe Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 11; Mamerot, Sébastien / Salamon, Anne (Hg.): Le traictié des neuf preues. Genf 2016: Droz, LXVIII, LXXXIX.

- 3Huizinga: Herbst des Mittelalters, 1987, 74; Wyss: „Die neun Helden“, 1957, 74-75; Schroeder, Horst: Der Topos der Nine Worthies in Literatur und bildender Kunst. Göttingen 1971: Vandenhoeck & Ruprecht, 168, 172.

- 4Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 15, 99, 120-121; Mamerot: Le traictié, 2016, CXVIII; Wörner, Ulrike: Die Dame im Spiel. Spielkarten als Indikatoren des Wandels von Geschlechterbildern und Geschlechterverhältnissen an der Schwelle zur Frühen Neuzeit. Münster 2010: Waxmann, 220.

- 5Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 33-38; Mamerot: Le traictié, 2016, LXXXIII. Zur Rezeptionsgeschichte der Amazonen siehe Kroll, Renate: „Amazone“. In: Kroll, Renate (Hg.): Metzler Lexikon Gender Studies. Geschlechterforschung. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Stuttgart 2002: Metzler, 8; Kroll, Renate: „Die Amazone zwischen Wunsch- und Schreckbild. Amazonomanie in der frühen Neuzeit“. In: Garber, Klaus et al. (Hg.): Erfahrung und Deutung von Krieg und Frieden. Religion – Geschlechter – Natur und Kultur. München 2001: Wilhelm Fink, 521-537; Dlugaiczyk, Martina: „,Pax Armataʻ: Amazonen als Sinnbilder für Tugend und Laster – Krieg und Frieden. Ein Blick in die Niederlande“. In: Garber, Klaus et al. (Hg.): Erfahrung und Deutung von Krieg und Frieden. Religion – Geschlechter – Natur und Kultur. München 2001: Wilhelm Fink, 539-567.

- 6Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 39.

- 7Diese Auffassung vertreten noch Raynaud, Gaston: Oeuvres complètes de Eustache Deschamps XI. Paris 1903: Librairie de Firmin Didot et Cie, 225-227; Huizinga: Herbst des Mittelalters, 1987 (1924), 74; Wyss: „Die neun Helden“, 1957, 75.

- 8Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 47; Mamerot: Le traictié, 2016, LXXI; Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 169-171.

- 9Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 53.

- 10„Certes, a parler de prouesce, / Propose ma dame Leesce / Que les femelles sont plus preuses, / Plus vaillans et plus vertueuses / Que les masles ne furent oncques.“ Zitiert nach Hamel, A.-G. van: Les Lamentations de Matheolus et le Livre de Leesce de Jehan le Fèvre. Band 2. Paris 1905: Librairie Émile Bouillon, Vers 3528-3532. Vgl. Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 54; Mamerot: Le traictié, 2016, LXXX.

- 11Mit Blick auf eine Miniatur, die dem Text eines frühen illuminierten Exemplars (um 1400) vorangestellt ist und wohl den um Verzeihung bittenden Matheolus vor einer Königin samt Hofstaat zeigt, ist spekuliert worden, ob es sich bei der Auftraggeberin um eine der damaligen französischen Königinnen, Jehanne de Bourbon oder Isabeau de Bavière, handelt. Bibliothèque nationale de France, Ms. fr. 24312, fol. 79. Vgl. Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 54-55.

- 12Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 55; Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 171.

- 13Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 56, 78; Wyss: „Die neun Helden“, 1957, 75.

- 14Die durch Kriege heute stark beschädigte Burg wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts von Enguerrand III. von Coucy erbaut, der seine Genealogie auf Herkules zurückführte (Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 65). Vgl. Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 190.

- 15Das Ensemble ist heute nurmehr durch einen Stich und eine Zeichnung von Jacques Androuet du Cerceau (Les plus excellents bastiments de France) sowie eine darauf basierende Rekonstruktionszeichnung von Eugène Viollet-Le-Duc überliefert. Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 58-61.

- 16Die vollplastischen Skulpturen wurden in Turmnischen aufgestellt und bildeten einen Kranz kriegerischer Schutzpatroninnen um die gesamte Festungsanlage. Die Skulpturen sind etwa 2,50 Meter groß, doch heute in einem sehr schlechten Erhaltungszustand. Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 81-82, 86-87, 89-90. Als Pendant schmückte der Herzog von Orléans sein Schloss Pierrefonds mit überlebensgroßen Figuren der preux, von denen sich zwei in Fragmenten erhalten haben. Vgl. Schroeder: Der Topos der Nine Worthies, 1971, 190.

- 17Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 90.

- 18Sedlacek: Die Neuf Preuses, 1997, 91. Gutes oder Schlechtes von Frauen zu sagen, war im Mittelalter wie in der Antike ein literarischer Allgemeinplatz. Anstatt eine unabhängige und differenzierte Haltung zu entwickeln, haben sich mittelalterliche Autoren stets sehr radikal mit der einen oder anderen Haltung identifiziert. Hierzu Meyer, Paul: „Plaidoyer en faveur des femmes“. In: Romania 6 (1877), 499-503, 499.