- Version 2.0

- publiziert am 26. Juni 2019

Inhalt

- 1. Einleitung

- 2. Die homerische Epik

- 2.1. Forschungsgeschichte

- 2.2. Phänomene und Darstellungsformen

- 2.3. Forschungsperspektiven

- 3. Homerische Helden in der visuellen Kultur der Antike

- 3.1. Forschungsüberblick

- 3.2. Phänomene und Darstellungsformen

- 3.3. Forschungsperspektiven

- 4. Einzelnachweise

- 5. Ausgewählte Literatur

- 6. Abbildungsnachweise

- Zitierweise

1. Einleitung

Unter den ‚homerischen Helden‘ versteht man in erster Linie die Figuren der Homer zugeschriebenen Epen Ilias und Odyssee (2. Hälfte 8. Jh. v. Chr., Autorschaft und Datierung sind umstritten). Die bekanntesten Beispiele sind die jeweiligen Protagonisten Achilleus (Ilias) und Odysseus (Odyssee). In zweiter Linie – die hier jedoch nicht ausführlich thematisiert wird – können als homerische Helden auch ⟶Helden in der Tradition und Rezeptionsgeschichte der homerischen Epen bezeichnet werden, sei es, dass z. B. Odysseus in einem späteren Werk selbst auftritt oder dass einer anderen Figur seine Züge verliehen werden. Als die frühesten Werke der europäischen Literatur und als kanonischer kultureller Bezugspunkt in der Antike (und mit Abstrichen bis heute) definierten die homerischen Epen maßgeblich europäische Vorstellungen von Heldentum. Die homerischen Helden werden nicht nur „Helden“ (ἥρωες) genannt, ihre Autorität als große Figuren des Mythos und der Vorzeit sowie ihre Einbettung in das später als Heldenlied und Heldenepos bezeichnete epische Genre machten sie durchweg zu Mustern von ⟶Heroisierungen und ⟶Heroismen. (Tilg)1Von Stefan Tilg verfasste Abschnitte erscheinen mit dem Kürzel (Tilg); von Ralf von den Hoff verfasste Abschnitte mit dem Kürzel (vdH).

2. Die homerische Epik

2.1. Forschungsgeschichte

Die selbst für Spezialisten unüberschaubare Homerforschung enthält viel Zerstreutes zu den homerischen Helden. In den spezifisch dem Thema Heldentum gewidmeten Studien zeichnen sich jedoch einige Schwerpunkte ab. Eine grundsätzliche Diskussion wird seit Rohde 1894 über die Beziehung der homerischen Helden zum griechischen Heroenkult geführt.2Rohde, Erwin: Psyche, Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. 2. Aufl. Freiburg 1988: Mohr. Bei Homer werden vornehmlich Krieger, aber auch andere Personen wie der Sänger Demodokos (Odyssee 8,483) oder der Diener Moulios (Odyssee 18,423), ein früherer Herold, ἥρως genannt. Der Begriff heißt so viel wie „Krieger“ oder „edler Mann“ – eine religiöse Bedeutung oder Hinweise auf Heroenkulte finden sich zumindest vordergründig nicht. Ausgehend von diesem Befund argumentieren Rohde und andere (jüngst z. B. Bremmer 2006), dass der ursprüngliche griechische Heroenbegriff der literarisch-homerische sei, während sich die Heroenkulte erst später ausgebildet hätten.3Bremmer, Jan. N.: „The Rise of the Greek Hero Cult and the New Simonides“. In: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 158 (2006), 15-26. Heute allgemeiner akzeptiert ist ein u. a. von Bravo 2009 oder Jones 2011 vertretenes Nebeneinander der beiden Stränge, die sich bald nach Homer auch verflechten konnten.4Bravo III J., Jorge: „Recovering the Past. The Origins of Greek Heroes and Hero Cult“. In: Albersmeier, Sabine (Hg.): Heroes. Mortals and Myths in Ancient Greece. Baltimore 2009: Yale University Press, 10-29; siehe auch: Jones, Christopher P.: „New Heroes in Antiquity“. In: Revealing Antiquity 18 (2011). Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Für Spuren einer Rezeption von Heroenkulten schon bei den homerischen Helden argumentiert u. a. Nagy 1999.5Nagy, Gregory: The Best of the Achaeans. Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry, 2. Aufl. Baltimore 1999: Johns Hopkins University Press.

Die Frage, was einen homerischen Helden ausmacht, wie also das homerische ‚Heldenkonzept‘ zu charakterisieren ist, durchzieht die ganze Homerforschung des 20. und 21. Jahrhunderts und hat jüngst bei Horn 2014 zum Versuch einer größeren Systematisierung geführt.6Horn, Fabian: Held und Heldentum bei Homer. Das homerische Heldenkonzept und seine poetische Verwendung. Tübingen 2014: Narr. Im Anschluss an bisherige Arbeiten charakterisiert er die homerischen Helden als Teil einer ganzen Heldengesellschaft bzw. eines Heldenzeitalters, dessen individuelle Mitglieder sich durch ihr Streben nach Ehre (τιμή) und (Nach-)Ruhm (κλέος) hervortun. Aus dieser gemeinsamen Grundstruktur lassen sich dann auf den ersten Blick unterschiedliche Helden wie der Kriegsheld Achilleus und der Verstandesheld Odysseus herleiten. Eine Reihe von Beiträgen beleuchtet die homerischen Helden als überhöhtes Spiegelbild des Publikums der homerischen Epen, das sich in den homerischen Helden seiner selbst vergewissern möchte. Als Identifikationsfiguren dienen die homerischen Helden hier je nach Kontext als positives oder negatives Exempel. So interpretiert Effe 1988 den Achilleus der Ilias nicht primär als Kriegerhelden, sondern als moralische Figur zwischen gekränkter individueller Ehre und gesellschaftlicher Verantwortung, woraus das Publikum dann für sein eigenes Denken und Handeln etwas lernen sollte.7Effe, Bernd: „Der Homerische Achilleus. Zur gesellschaftlichen Funktion eines literarischen Helden“. In: Gymnasium 95 (1988), 1-16. In eine ähnliche Kerbe schlagen z. B. Howie 1995 und Danek 2010.8Howie, J. Gordon: „The Iliad as exemplum“. In: Andersen, Øivind / Dickie, Matthew W. (Hg.): Homer’s World. Fiction, Tradition, Reality. Athen 1995: Norwegian Institute at Athens, 141-73. Letzterer liest die Ilias v. a. wegen der Fehlentscheidungen von Agamemnon als „Paradebeispiel für missglücktes Krisenmanagement“, das Konsequenzen für die eigene Person aber auch für die ganze Gemeinschaft hat.9Danek, Georg: „Der homerische Held zwischen heroischer Monomanie und gesellschaftlicher Verantwortung“. In: Meyer, Marion / Von den Hoff, Ralf (Hg.): Helden wie sie. Übermensch – Vorbild – Kultfigur. Freiburg 2010: Rombach, 67. In einem allgemeineren Sinn dienen die homerischen Helden als Identifikationsfiguren, wenn ihre Menschlichkeit und ihr human interest betont wird. Trotz aller Überhöhung durchleben sie grundlegende menschliche Erfahrungen (Althoff 2010), die Rezipienten aller Zeiten berührten.10Althoff, Jochen: „Die homerischen Epen als Heldenepik“. In: Meisig, Konrad (Hg.): Ruhm und Unsterblichkeit. Heldenepik im Kulturvergleich. Wiesbaden 2010: Harrassowitz, 13-32.

Schein 1984 geht z. B. so weit, den in der Ilias dargestellten Krieg nur als Hintergrund für Homers Darstellung existenzieller menschlicher Tragödien, Beschränkungen und Nöte zu interpretieren. Das Epos werde so zu einer „comprehensive exploration and expression of the beauty, the rewards, and the price of human heroism“.11Schein, Seth L.: The Mortal Hero. An Introduction to Homer’s Iliad. Berkeley 1984: University of California Press, 84. Auf beide homerischen Epen ausgedehnt findet sich dieser Ansatz bei Clarke 2004: Während die Ilias Heldentum problematisiere, bewege sich die Odyssee jenseits des traditionellen heroischen Kriegerethos und zeige einen Helden, der sich seinen niedrigen Umständen anpasst und nur deshalb zum Erfolg kommt. So hätten beide Epen, jedes auf seine Weise, „a deeper and more universal level, on which the miseries and exaltations of heroic experience become a device for exploring the universal realities of man’s struggle for self-validation under the immortal and carefree gods“.12Clarke, Michael: „Manhood and Heroism“. In: Fowler, Robert (Hg.): The Cambridge Companion to Homer. Cambridge 2004: Cambridge University Press, 74-90, hier 89-90. Diese weit verbreitete humanistische Lesart der homerischen Helden wird von gelegentlichen poststrukturalistischen Dekonstruktionen in Frage gestellt, wie sie z. B. Buchan 2004 für die Odyssee vornimmt. Hier wird das stets unerfüllte Begehren (eine von der Psychoanalyse Lacans inspirierte Kategorie), der Zweifel und die Zerstörung betont, die von den homerischen Helden ausgehen.13Buchan, Mark: The Limits of Heroism. Homer and the Ethics of Reading. Ann Harbor 2004: University of Michigan Press. Das Phänomen der Selbstheroisierung der homerischen Helden im Medium ihrer Figurenrede fand seit den 1980er-Jahren verstärktes Interesse. Segal 1983 und Martin 1989 haben auf Ähnlichkeiten zwischen den homerischen Helden und ihrem Produzenten, dem epischen Dichter und Wortkünstler, aufmerksam gemacht. Segal argumentiert, dass Odysseus durch ständige Bezugnahme auf seine Taten in der Vergangenheit (u. a. durch seine langen autobiographischen Erzählungen am Hof der Phäaken in Odyssee 9–13) den für den epischen Helden typischen (Nach-)Ruhm (κλέος) gleichsam in der Rolle des epischen Sängers selbst erschafft.14Segal, Charles P.: „Kleos and its Ironies in the Odyssey“. In: Antiquité Classique 52 (1983), 22-47. Martin sieht die homerischen Helden der Ilias als ‚Redner‘ in einer Gesellschaft, in der sich individuelle Exzellenz ganz wesentlich auch durch geschliffene und überzeugende Rede definierte.15Martin, Richard P.: The Language of Heroes. Speech and Performance in the Iliad. Ithaca 1989: Cornell University Press. Die homerischen Helden, und allen voran Achilleus, begründen ihr Heldentum also auch dadurch, dass sie mit Worten kämpfen. (Tilg)

2.2. Phänomene und Darstellungsformen

Ein wesentlicher Unterschied der homerischen Helden zu vielen späteren Heldenkonzeptionen besteht darin, dass sie Teil einer ganzen Gesellschaft bzw. eines ganzen Zeitalters von Helden sind. Die Akteure der Ilias und der Odyssee sind fast ausnahmslos Helden, was sich sowohl in der Distribution des Wortes ἥρως (das unterschiedslos für ‚große‘ und ‚kleine‘ Krieger, Freund und Feind gebraucht wird) als auch in dem gemeinsamen Wertecodex von Ehre und Ruhm niederschlägt. In der patriarchalen, vom Kriegeradel geprägten Welt der homerischen Helden ist es allerdings selbstverständlich, dass damit edle Männer gemeint sind – Frauen kommen nur in Nebenrollen vor, werden nicht „Helden“ (ἥρωες) genannt und streben auch nicht in derselben Weise nach Ruhm und Ehre; dasselbe trifft mit wenigen Ausnahmen auf sozial niedrige Figuren zu – wenn, wie oben erwähnt, der Diener Moulios in der Odyssee doch einmal „Held“ genannt wird, so ist das vermutlich auf seine frühere Funktion als Herold im Krieg zurückzuführen. Individuelle Leistung zeigt sich zwar insofern, als verschiedene Figuren – allen voran Achilleus und Odysseus – das den homerischen Helden zugrundeliegende Heldenkonzept verschieden gut verwirklichen. Individuelles Heldentum in dem Sinn, dass ein einzelner Held einer Gesellschaft von Nicht-Helden gegenübersteht, ist den homerischen Helden in ihrer Welt aber fremd.

Anders sieht es aus, wenn man die homerischen Helden aus der Sicht des Erzählers und seines Publikums betrachtet. Der Erzähler der homerischen Epen macht wiederholt klar, dass er einer späteren, im Vergleich mit den homerischen Helden schwächeren Generation angehört (z. B. Ilias 12,383). Er schaut auf eine nicht näher definierte Vorzeit zurück, in der Heldentum im Gegensatz zur dekadenten Gegenwart normal war. Aus dieser Perspektive heben sich die homerischen Helden sehr wohl von einer unheroischen Gesellschaft ab und können entsprechend leichter als außerordentliche Figuren verstanden werden. Sie zeichnen sich durch eine Steigerung alles Menschenmöglichen z. B. an Kraft, Schönheit, Zorn, Klugheit, Vornehmheit und Redekunst aus. Gleichzeitig können die homerischen Helden die den Menschen grundsätzlich gegebenen Schranken aber nicht überwinden. Ihre Fähigkeiten sind gegenüber gewöhnlichen (späteren) Menschen zwar gesteigert, aber nicht übernatürlich – in diesem Zusammenhang spricht man gern vom homerischen „Realismus“. Vor allem aber sind sie sterblich. Viele homerische Helden können direkt oder indirekt einen göttlichen Stammbaum vorweisen. Gelegentlich greifen die Götter auch für oder gegen einen der Helden ins Geschehen ein. Dennoch besitzen die homerischen Helden selbst keinen göttlichen Status und haben mit existenziellen Problemen wie Tod, Verbitterung und Heimatsuche zu kämpfen.

Ehre (τιμή) und (Nach-)Ruhm (κλέος) sind die zentralen Werte der homerischen Helden, die sie grundsätzlich mit ihrer Gesellschaft teilen. Die individuelle Verwirklichung dieser Werte kann sie aber auch in Konflikt mit der Gesellschaft bringen, wie wenn Achilleus aus gekränkter Ehre heraus den Erfolg des ganzen griechischen Feldzugs gegen Troja aufs Spiel setzt. Der Held der Ilias verwirklicht die heroischen Werte typischerweise im Krieg. Achilleus zeichnet sich durch seine „Fähigkeit zu Gewalt“ (βίη) aus. Er ist der stärkste Kämpfer der Griechen, ohne dessen Mitwirkung am Krieg das übrige Heer nichts ausrichten kann. Krieg und ⟶Gewalt bilden seit der Ilias die wohl langlebigste und erfolgreichste Konstante europäischer Heldenvorstellungen; ausgiebige Schlachtschilderungen und Zweikämpfe sind in das epische Standardrepertoire eingegangen. Noch im 20. Jh. wurden Achilleus und andere homerische Helden als Kriegshelden rezipiert, wie Vandiver 2010 am Beispiel britischer Dichtung im 1. Weltkrieg gezeigt hat.16Vandiver, Elizabeth: Stand in the Trench, Achilles. Classical Receptions in British Poetry of the Great War. Oxford 2010: Oxford University Press. Trotzdem beweist schon die Odyssee, dass homerische Helden nicht auf Krieg und Gewalt festgelegt sind. Odysseus ist der Held, der Ehre und Ruhm durch seinen Verstand, seine Duldsamkeit und seine Anpassungsfähigkeit erwirbt. Man könnte ihn als den ersten „neuen“ und den ersten „modernen“ Helden der europäischen Literatur bezeichnen – es ist kein Zufall, dass die Odyssee und nicht die Ilias den Subtext zu James Joyces Ulysses bildet. Das Epos (Heldenpos) war das wichtigste Medium, in dem der Nachruhm der homerischen Helden verbreitet wurde. Ohne den vermittelnden Dichter wäre das ganze heldische Bemühen umsonst – ein Bewusstsein davon lassen die homerischen Helden gelegentlich erkennen, wenn sie selbst von ihrem Nachruhm sprechen oder wenn die Sänger Phemios und Demodokos (der selbst ἥρως genannt wird) in der Odyssee auftreten und von den Abenteuern der homerischen Helden berichten. Zur narrativen Konstruktion der homerischen Helden wenden Ilias und Odyssee ein ganzes Arsenal von Techniken an, die die Homerforschung analysiert, systematisiert und mit Fachbegriffen benannt hat, z. B. „epitheta ornantia“ (z. B. „der fußschnelle Achilleus“), „typische Szenen“ (z. B. Rüstungsszenen), „epische Gleichnisse“ und „Kataloge“. Sie wurden für die weitere epische Tradition stilbildend und prägen episches Sprechen im weitesten Sinn bis heute. (Tilg)

2.3. Forschungsperspektiven

Dank der massiven Homerforschung seit dem 19. Jahrhundert sind die wesentlichen Fragen der homerischen Helden geklärt. Verzwickte Probleme wie das Verhältnis von homerischen Helden und Heroenkult würden sich wohl nur auf Basis neuen Quellenmaterials lösen lassen. Eine schier unendliche Fülle von Möglichkeiten zum Studium von homerischen Helden bietet sich allerdings in ihrer Rezeptionsgeschichte. Hier könnte man an Einzelfiguren für bestimmte Zeiten und Kontexte charakteristische Funktionalisierungen und Konjunkturen (wie Odysseus als Figur von Sinnsuche und Orientierungslosigkeit im 20. Jh.) sowie Wandlungs- und Hybridisierungsprozesse untersuchen (wie Odysseus in Verbindung mit Herakles als Vorbild einer Heroisierung von Jesus bei Zilling 2011).17Zilling, Henrike M.: Jesus als Held. Odysseus und Herakles als Vorbilder christlicher Heldentypologie. Paderborn 2000: Schöningh. Auf einer systemischen Ebene könnte es sich lohnen, darauf zu achten, inwiefern spätere Epen von der Antike bis in die Neuzeit die ‚Heldengesellschaft‘ und die Wertewelt der homerischen Helden übernehmen, verändern, konterkarieren u. Ä. Schließlich gibt es trotz der relativ guten Erforschung homerischer Erzähltechniken in jüngster Zeit immer wieder neue interessante Ansätze von narratologischer Seite, so z. B. De Jong 1987 mit der Einführung einer „sekundären Fokalisierung“ durch die Figuren der Ilias, dank der homerischen Helden z. T. individueller charakterisiert werden können18De Jong, Irene: Narrators and Focalizers. The Presentation of the Story in the Iliad. Amsterdam 1987: Grüner.; oder Grethlein 2012 mit dem Hinweis auf das „epic plupast“, die Heldenzeit vor der Generation der homerischen Helden, an die sich diese erinnern, an der sie sich orientieren und der sie exemplarische Qualitäten zuschreiben.19Grethlein, Jonas: „Homer and Heroic History“. In: Marincola, John / Llewellyn-Jones, Lloyd / Maciver, Calum A. (Hg.): Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras. History without Historians. Edinburgh 2012: Edinburgh University Press, 14-36. (Tilg)

3. Homerische Helden in der visuellen Kultur der Antike

In der visuellen Kultur der griechischen und römischen Antike waren homerische Helden, d. h. die Akteure der Ilias und Odyssee, zwischen dem 7. Jh. v. Chr. und dem 5. Jh. n. Chr. omnipräsent. Ihre Taten erscheinen in unterschiedlichen Bildmedien. Man findet sie auch in Narrativen, die den beiden Epen mythenchronologisch vorausgehen oder folgen, wie den Erzählungen des sogenannten Epischen Zyklus um den ‚trojanischen Krieg‘ (Kypria; Aithiopis; ‚Kleine Ilias‘; Iliupersis/Eroberung Trojas), aber auch als handlungslos-statische Einzelfiguren. Dabei lassen sich Konjunkturen und Transformationen des Interesses an ihnen und der heroischen Qualitäten erkennen, die ihnen zugeschrieben wurden. (vdH)

3.1. Forschungsüberblick

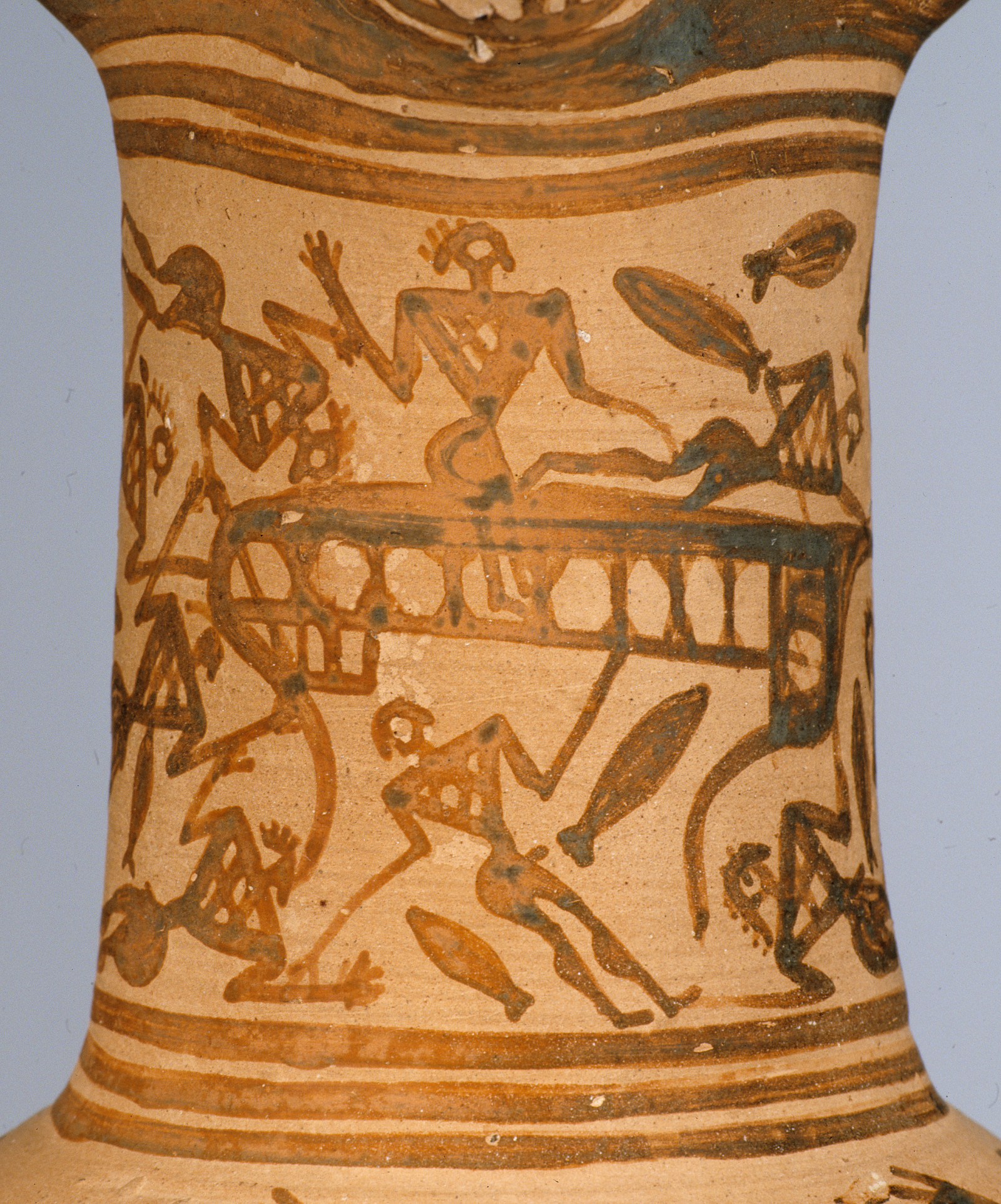

Die Studien zu antiken Bildern homerischer Helden sind kaum überschaubar; das Material ist erfasst in den Figurenlemmata des Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae.20Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Bd. 8. Zürich 1981–1994: Artemis. Einzeluntersuchungen liegen beispielsweise vor zu Achilleus21Kemp-Lindemann, Dagmar: Darstellungen des Achilleus in griechischer und römischer Kunst. Frankfurt a. M. 1975: Lang; Balensiefen, Lilian: „Achills verwundbare Ferse. Zum Wandel der Gestalt des Achill in nacharchaischer Zeit“. In: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 111 (1996), 75-103; siehe auch Latacz, Joachim: Achilleus. Wandlungen eines europäischen Heldenbildes. Stuttgart 1995: Teubner; zu Achill siehe auch Anm. 49–50., Odysseus22Brommer, Frank: Odysseus. Die Taten und Leiden des Helden in antiker Kunst und Literatur. Darmstadt 1983: WBG; Andreae, Bernhard (Hg.): Odysseus. Mythos und Erinnerung. Mainz 1999: Philipp von Zabern; siehe auch von den Hoff, Ralf: „Odysseus in der antiken Bildkunst“. In: Gehrke, Hans-Joachim / Kirschkowski, Mirko (Hg.): Odysseus. Irrfahrten durch die Jahrhunderte. Freiburg i. Br. 2009: Rombach, 39-64., Aias23Laimou, Anna A.: „Aίας o Tελαμώνιoς στην αρχαία ελληνική και πρώιμη ρωμαϊκή εικoνoγραφία“. In: Archaiologiki Ephemeris 138 (1999), 15-40. und Aineias24Dardenay, Alexandra: Les mythes fondateurs de Rome. Images et politique dans l’Occident romain. Paris 2010: Picard; Dardenay, Alexandra: Images des fondateurs. D’Énée à Romulus. Pessac 2012: Ausonius., aber auch zu Bildern nach der Odyssee, der Ilias und anderen trojanischen Epen25Ilias: Friis Johansen, Knud: The Iliad in Early Greek Art. Kopenhagen 1967: Munksgaard. – Odyssee: Touchefeu-Meynier, Odette: Thèmes odysséens dans l’art antique. Paris 1968: Boccard; Buitron-Oliver, Diana: The Odyssey and Ancient Art. An Epic in Word and Image. Annandale-on-Hudson 1992: E. C. Blum Art Institute. – Zu weiteren Trojamythen: Papadakis, Manuela: Ilias- und Iliupersisdarstellungen auf frühen rotfigurigen Vasen. Frankfurt a. M. 1994: Lang; Anderson, Michael J.: The Fall of Troy in Early Greek Poetry and Art. Oxford 1997: Clarendon; Lowenstam, Steven: As Witnessed by Images. The Trojan War Tradition in Greek and Etruscan Art. Baltimore 2008: Johns Hopkins University Press; Carpenter, Thomas H.: „The Trojan War in Early Greek Art“. In: Fantuzzi, Marco / Tsingalis, Christos (Hg.): The Greek Epic Cycle and its Ancient Reception. A Companion. Cambridge 2015: Cambridge University Press, 178-195.. Die Rezeptionsgeschichte homerischer Helden im Bild behandeln nur wenige Überblicksstudien.26Latacz, Joachim: Homer. Der Mythos von Troia in Dichtung und Kunst. München 2008: Hirmer; Kunze, Christian: „Homeric Themes in Greek and Roman Sculpture“. In: Walter Karydi, Elena (Hg.): Mυθoι, κειμενα, εικoνες. Oμηρικα επη και αρχαια ελληνικη τεχην / Myths, texts, images. Homeric Epics and Ancient Greek Art. Ithaka 2010: Kentro Odyssiakon Spidon, 279-303; Junker, Klaus: „Ilias, Odyssee und die Bildenden Künste“. In: Rengakos, Antonios / Zimmermann, Bernhard (Hg.): Homer-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 2011: Metzler, 395-410; siehe auch Behr, Hans-Joachim (Hg.): Troia – Traum und Wirklichkeit. Ein Mythos in Geschichte und Rezeption. Braunschweig 2003: Braunschweigisches Landesmuseum. Am ausführlichsten wird in der Forschung das Verhältnis zwischen Text und Bild besprochen.27Siehe bspw. Shapiro, Harvey A.: Myth into Art. Poet and Painter in Classical Greece. London 1994: Routledge; Giuliani, Luca: Bild und Mythos. Geschichte der Bilderzählung in der griechischen Kunst. München 2003: Beck. Diskutiert wird dabei vor allem, wann in der frühgriechischen Kunst des 8. und 7. Jhs. v. Chr. Darstellungen homerischer Helden erstmals auftauchen und wie sich die ersten mythologischen Bilder zu den homerischen Epen verhalten.28Zusammenfassend: Junker, Klaus: „Zur Bedeutung der frühesten Mythenbilder“. In: Schmidt, Stefan / Oakley, John H. (Hg.): Hermeneutik der Bilder. Beiträge zur Ikonographie und Interpretation griechischer Vasenmalerei. München 2009: Beck, 65-76. In der Nachfolge von Bernhard Schweitzer und Roland Hampe29Schweitzer, Bernhard: Herakles. Aufsätze zur griechischen Religions- und Sagengeschichte. Tübingen 1922: Mohr; Hampe, Roland: Frühe griechische Sagenbilder in Böotien. Athen 1936: Deutsches Archäologisches Institut. sah man in einzelnen Bildern der spätgeometrischen Epoche (750–700 v. Chr.) homerische Helden dargestellt, so beispielsweise Odysseus’ Schiffbruch im Halsbild einer attischen Tonkanne in München (Staatliche Antikensammlungen Inv. 8696, Abb. 1). Dabei spielte die Deutung einzelner Darstellungen von ‚Zwillingswesen‘ eine Rolle, in denen man die bei Homer auftretenden Söhne des Aktor erkennen wollte (Ilias 11, 750-52; 23, 638-42). Doch kann es sich auch um eine anders zu verstehende Darstellungskonvention handeln30Zuletzt Sforza, Ilaria: „Gli Attorioni Molioni e la categoria del ‚doppio naturale‘: Omero, il mito e le immagini“. In: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia 7 (2002), 297-320; Dahm, Murray K.: „Not Twins at All. The Agora Oinochoe Reinterpreted“. In: Hesperia 76 (2007), 717-730., denn die zeitgleiche Bilderwelt dominierten insgesamt generische Darstellungen von Land- und Schiffskämpfen, Totenfeiern usw. vor allem auf großen Grabgefäßen.31Ahlberg, Gudrun: Fighting on Land and Sea in Greek Geometric Art. Stockholm 1971: Svenska Insitutet i Athen; Ahlberg, Gudrun: Prothesis and Ekphora in Greek Geometric Art. Göteborg 1971: Åström. Der insgesamt wenig distinktive Charakter der geometrischen Figuren und Szenen führte jedoch auch zu dem Schluss, in sämtlichen Handlungsbildern des 8. Jhs. Mythenbilder zu erkennen32Webster, Thomas B. L.: „Homer and Attic Geometric Vases”. In: Annual of the British School at Athens 50 (1955), 38-50.; dies werde durch omnipräsente ‚heroische‘ Attribute angezeigt, deren außeralltäglich-homerische Semantik aber fraglich bleibt (‚Dipylon-Schild‘).33Siehe aber: Hurwirt, Jeffrey M.: „The Dipylon Shield once more“. In: Classical Antiquity 4 (1985) 121-126; Giuliani, Luca: „Myth as past? On the Temporal Aspect of Greek Depictions of Legend“. In: Foxhall, Lin u. a. (Hg.): Intentional History. Spinning Time in Ancient Greece. Stuttgart 2010: Steiner, 35-56. Schließlich wurden auch sämtliche figürliche Bilder der geometrischen Epoche für generische Szenen gehalten, weil es durchweg zu Widersprüchen mit dem homerischen Epentext komme – so auch auf der Kanne in München, denn Odysseus’ Schiffbruch wird bei Homer anders geschildert.34Friis Johansen, Karsten: Ajas und Hektor. Ein vorhomerisches Heldenlied? Kopenhagen 1961: Munksgaard; Friis Johansen: „Iliad“, 1967; Coldstream, John N.: Geometric Greece. London 1977: Methuen, 352-356; zur Kanne in München bereits: Kirk, Geoffrey: „Ships on Geometric Vases“. In: Annual of the British School in Athens 44 (1949), 93-153; Brunnsåker, Sture: „The Pithecusean Shipwreck. A Study of a Late Geometric Picture and Some Basic Aesthetic Concepts of the Geometric Figure-style“. In: Opuscula Romana 4 (1962), 165-242; zuletzt: Giuliani: „Bild und Mythos“, 2003, 73-75; Hurwit, Jeffrey M.: „The Shipwreck of Odysseus. Strong and Weak Imagery in Late Geometric Art“. In: American Journal of Archaeology 115 (2011), 1-18. Erste Mythenbilder erschienen demnach erst in der ersten Hälfte des 7. Jhs. v. Chr. Carters und Fittschens Studien nahmen in dieser Debatte eine vermittelnde Stellung ein.35Fittschen, Klaus: Untersuchungen zum Beginn der Sagendarstellungen bei den Griechen. Berlin 1969: Hessling; Carter, John: „The Beginnings of Narrative Art in the Geometric Period“. In: Annual of the British School in Athens 67 (1972), 25-58; siehe auch Ahlberg-Cornell, Gudrun: Myth and Epos in Early Greek Art. Jonserd 1992: Åström. Auch der visuell-bildmotivische Einfluss orientalischer Artefakte wurde in Betracht gezogen. Snodgrass zeigte zuletzt, dass Bilder im Sinne von Illustrationen spezifischer homerischer Narrative nicht vor dem 7. Jh. v. Chr. nachweisbar sind.36Snodgrass, Anthony: Homer and the Artists. Text and Picture in Early Greek Art. Cambridge 1998: Cambridge University Press, mit Rezension von Luca Giuliani in: Gnomon 73 (2001) 428-433; vgl. zur frühen Homerrezeption in Bildern bereits: Kannicht, Richard: „Dichtung und Bildkunst. Die Rezeption der Troja-Epik in den frühgriechischen Sagenbildern“. In: Brunner, Helmut (Hg.): Wort und Bild. München 1979: Fink, 279-296; Kannicht, Richard: „Poetry and Art. Homer and the Monuments Afresh“. In: Classical Antiquity 1 (1982), 70-86; Cook, Robert M.: „Art and Epic in Archaic Greece“. In: Bulletin antieke beschaving 58 (1983), 1-6.

In neuerer Zeit traten andere Forschungsperspektiven hinzu. Giuliani nahm eine narratologische Perspektive ein37Giuliani: „Bild und Mythos“, 2003.: Er bezeichnete die szenischen Bilder des 8. Jhs. v. Chr. als ‚deskriptiv‘, indem sie – ähnlich wie in der Schildbeschreibung der Ilias (18, 477-608) – den Zustand und die Gegebenheiten der Welt zeigten. Erst durch die Darstellung außerordentlicher, so „in der Welt“ nicht vorkommender Objekte (trojanisches Pferd auf Rädern) oder Taten (Blendung eines betrunken gemachten Riesen) wandele sich dies – wohl unter dem Einfluss Homers – im früheren 7. Jh. v. Chr. zu ‚narrativen‘ Darstellungen, die einer namentlichen Benennung der Akteure (Heroen) und eindeutiger Erzählungen bedurften. Langdon hingegen interpretierte die geometrischen Bilder („released from the shadow of Homer“)38Langdon, Susan: Art and Identity in Dark Age Greece, 1100–700 B.C.E. Cambridge 2008: Cambridge University Press (Zitat S. 4). in strukturalistischer Perspektive als Verhandlungen sozialer Identitäten und ‚rites de passages‘.

Die seit dem 7. Jh. oft inschriftlich benannten Bilder homerischer Helden bis zum 4. Jh. v. Chr. wurden fast durchweg im Rahmen des Bildcorpus sämtlicher griechischer Götter- und Heroenmythen untersucht39Einen umfassenden Überblick liefern weiterhin: Schefold, Karl: Frühgriechische Sagenbilder. München 1964: Hirmer; Schefold, Karl: Götter- und Heldensagen der Griechen in der spätarchaischen Kunst. München 1978: Hirmer; Schefold, Karl / Jung, Franz: Die Sagen von den Argonauten, von Theben und Troia in der klassischen und hellenistischen Kunst. München 1989: Hirmer; Schefold 1993; Schefold, Karl: Götter- und Heldensagen der Griechen in der früh- und hocharchaischen Kunst. München 1993: Hirmer., in neuerer Zeit zudem im Kontext zeitgleicher, mit ihnen typologisch oft eng verwandter generischer Darstellungen (‚Lebensbilder‘). Dabei hat man sie – wie Mythen in der griechischen Frühzeit per se – als visuelle Debatten um Problemlagen, Normen, relevante soziale Praktiken, Rollen- und Leitbilder der Lebenswelt erklärt.40So vor allem die Arbeiten von Tonio Hölscher, bspw. Hölscher, Tonio: Aus der Frühzeit der Griechen. Räume – Körper – Mythen. Stuttgart 1998: Teubner; Hölscher, Tonio: „Myths, Images, and the Typology of Identities in Early Greek Art“. In: Gruen, Erich S. (Hg.): Cultural Identity in the Ancient Mediterranean. Los Angeles 2011: Getty Research Institute, 47-65; siehe auch Giuliani, Luca: „Mythen-versus Lebensbilder? Vom begrenzten Gebrauchswert einer beliebten Opposition“. In: Dally, Ortwin u. a. (Hg.): Medien der Geschichte. Antikes Griechenland und Rom. Berlin 2014: de Gruyter, 204-226. Junker arbeitete heraus, dass viele Bilder homerischer Helden des 6. und 5. Jhs. v. Chr. „Pseudo-Homerica“ darstellen, d. h. homerische Namen und Themen zwar aufgriffen, vor allem aber durch deren inhaltliche Weiterentwicklung Aufmerksamkeit erzeugten.41Junker, Klaus: Pseudo-Homerica. Kunst und Epos im spätarchaischen Athen. Berlin 2003: de Gruyter.

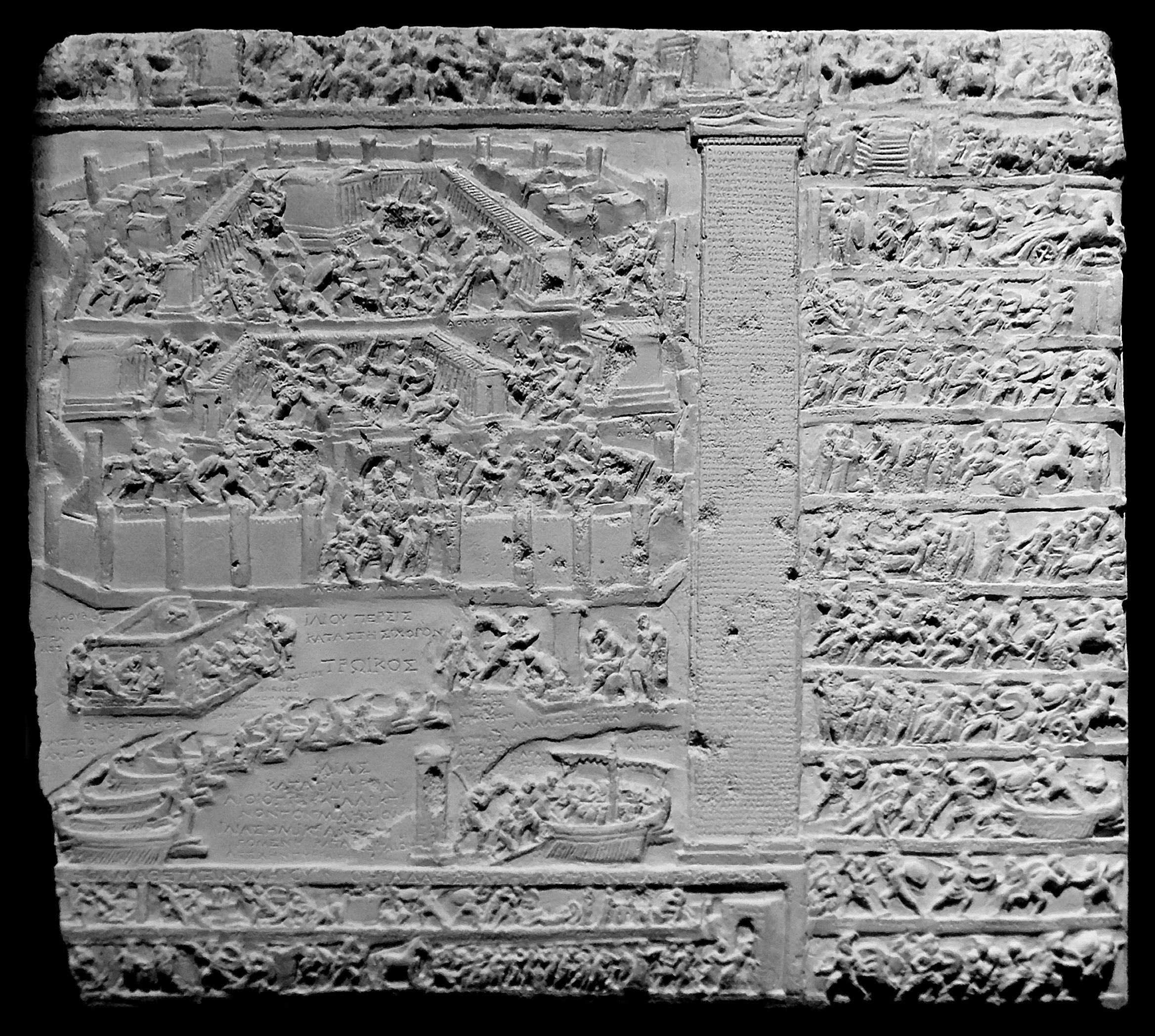

Bilder homerischer Helden aus jüngeren Epochen haben kaum ein spezifisches Forschungsinteresse gefunden, so in der hellenistischen Keramik (‚Homerische Becher‘)42Sinn, Ulrich: Die homerischen Becher. Hellenistische Reliefkeramik aus Makedonien. Berlin 1979: Mann; Giuliani: „Bild und Mythos“, 2003, 263-280., als Schmuck römischer Villen in Reliefs (‚Tabulae Iliacae‘)43Valenzuela Montenegro, Nina: Die Tabulae Iliacae. Mythos und Geschichte im Spiegel einer Gruppe frühkaiserzeitlicher Miniaturreliefs. Berlin 2002: dissertation.de; Squire, Michael: The Iliad in a Nutshell. Visualizing Epic on the Tabulae Iliacae. Oxford 2011: Oxford University Press., Skulpturen (Villa von Sperlonga)44Andreae, Bernhard: Odysseus. Archäologie des europäischen Menschenbildes. Frankfurt a. M. 1982: Societaets-Verlag; Andreae, Bernhard: Praetorium speluncae. Tiberius und Ovid in Sperlonga. Stuttgart 1994: Steiner; Himmelmann, Nikolaus: Sperlonga. Die homerischen Gruppen und ihre Bildquellen. Opladen 1995: Westdeutscher Verlag; de Grummond, Nancy / Ridgeway, Brunilde S.: From Pergamon to Sperlonga. Sculpture and Context. Berkeley 2000: University of California Press; vgl. zudem Kunze, Christian: „Zur Datierung des Laokoon und der Skyllagruppe aus Sperlonga“. In: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 111 (1996), 139-223. und Wandmalerei.45Biering, Ralf: Die Odysseefresken vom Esquilin. München 1994: Biering & Brinkmann. Soeben sind auch spätantike und frühmittelalterliche Darstellungen des Odysseus erneut untersucht worden.46Moraw, Susanne: „Odysseus“. In: Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 26. Stuttgart 2015: Hiersemann, 76-92; Moraw, Susanne: „Vom männlichen Bestehen einer Gefahr zur Ideologie der totalen Vernichtung. Skylla und die Sirenen von Homer bis Herrad von Hohenburg“. In: Visual Past 2, 1 (2015), 89-135. Online unter: http://www.visualpast.de/archive/vp2015_0089.html (Zugriff am 1.9.2018). (vdH)

3.2. Phänomene und Darstellungsformen

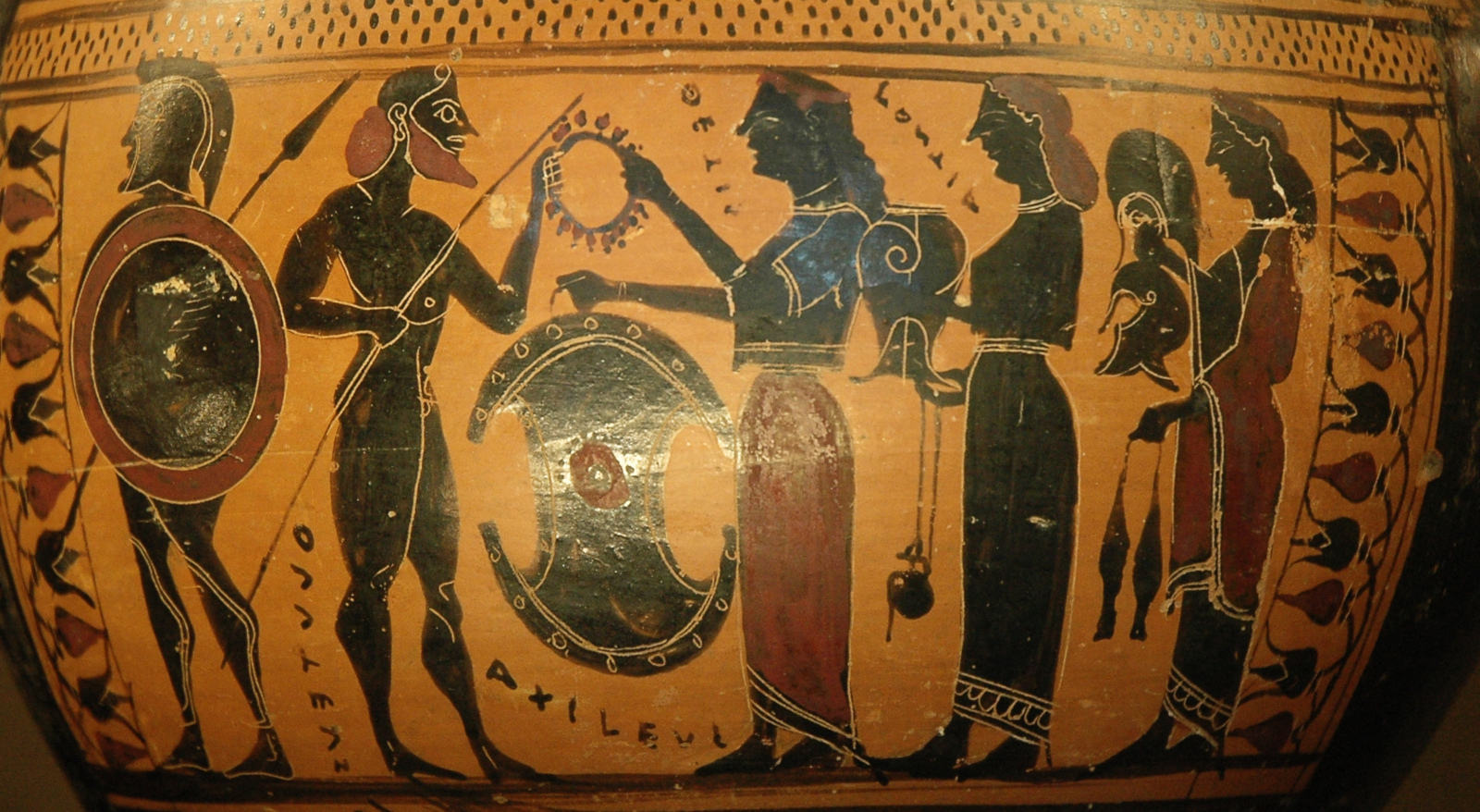

Die Entstehung der schriftlich gefassten homerischen Epen aus mündlicher Tradition und die Entstehung visueller Darstellungen ihrer Akteure, die Homer durchweg als Heroen bezeichnet, scheinen – wenn auch nicht exakt datierbar – im Laufe der Entstehung von Mythenbildern in Griechenland während der Zeit um und nach 700 v. Chr. Hand in Hand vonstattengegangen zu sein. Direkte Abhängigkeiten oder vorrangige Inspiration durch Homer lassen sich kaum nachweisen. Quantitativ ragte seit etwa 670 v. Chr. zunächst Odysseus als erster homerischer Heros, der bildlich figuriert wurde, heraus, wobei vor allem seine Leistungen im ⟶Kollektiv (Odyssee 9, 166-566: Blendung des Polyphem, Abb. 2; Flucht aus dessen Höhle) Interesse fanden.47Vgl. von den Hoff, Ralf: „Odysseus. An Epic Hero with a Human Face“. In: Albersmeier, Susanne (Hg.): Heroes. Mortals and Myths in Ancient Greece. Baltimore 2009: Walters Art Museum, 57-65. Dem folgten seit dem späteren 7. Jh. v. Chr. bspw. Patroklos, Menelaos und Achilleus, seit dem 6. Jh. v. Chr. eine Vielzahl weiterer homerischer Figuren wie Aias, Paris, Hektor, Agamemnon, Sarpedon u. a. Inhaltlich nimmt der Fokus auf Darstellungen von Kriegern beim Auszug (Abb. 4), im Kampf (Abb. 3) und als Gefallene zu. Die Verbindungen zu nicht-homerischen Szenen sind dabei bis zum 5. Jh. v. Chr. eng.48Spieß, Angela B.: Der Kriegerabschied auf attischen Vasen der archaischen Zeit. Frankfurt a. M. 1992: Lang; Ellinghaus, Christian: Aristokratische Leitbilder – demokratische Leitbilder. Kampfdarstellungen auf athenischen Vasen in archaischer und frühklassischer Zeit. Münster 1997: Scriptorium; Recke, Matthias: Gewalt und Leid. Das Bild des Krieges bei den Athenern im 6. und 5. Jh. v. Chr. Istanbul 2002: Ege Yayınları. Sie erscheinen zudem in vielen anderen Situationen: Achills Racheschändung der Leiche Hektors (Ilias 22, 395-404) ist vor allem im 6. und frühen 5. Jh. v. Chr. beliebt;49von den Hoff, Ralf: „‚Achill, das Vieh‘? Zur Problematisierung transgressiver Gewalt in klassischen Vasenbildern“. In: Fischer, Günter / Moraw, Susanne (Hg.): Die andere Seite der Klassik. Gewalt im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart 2005: Steiner, 225-246; bspw. auf einer attischen Hydria, gegen 520/10 v. Chr., in Boston, Museum of Fine Arts Inv. 63.473. Online unter: https://collections.mfa.org/objects/153447/water-jar-hydria-with-the-chariot-of-achilles-dragging-the (Zugriff am 1.9.2018); vgl. zu Gewaltbildern: Blome, Peter: „Das Schreckliche im Bild“. In: Graf, Fritz (Hg.): Ansichten griechischer Rituale. Geburtstags-Symposium für Walter Burkert. Stuttgart 1998: Steiner, 72-95; Muth, Susanne: Gewalt im Bild. das Phänomen der medialen Gewalt im Athen des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr. Berlin 2008: de Gruyter, 93-133; Giuliani, Luca: „Helden-Hybris“. In: von den Hoff, Ralf / Meyer, Marion (Hg.): Helden wie sie. Übermensch – Vorbild – Kultfigur in der griechischen Antike. Freiburg i. Br. 2009: Rombach: 193-214. die Auslösung der Leiche Hektors (Ilias 24) zeigt man bis ins 5. Jh. v. Chr. als Szene der ‚Hybris‘ Achills beim Mahl.50Giuliani, Luca: „Kriegers Tischsitten, oder die Grenzen der Menschlichkeit. Achill als Problemfigur“. In: Hölkeskamp, Karl Joachim u. a. (Hg.): Sinn (in) der Antike. Orientierungssysteme, Leitbilder und Wertkonzepte im Altertum. Mainz 2003: Philipp von Zabern, 135-161; vgl. die Darstellung auf dem Skyphos des ‚Brygos-Malers‘, um 490 v. Chr., in Wien, Kunsthistorisches Museum Inv. IV 3710. Online unter https://www.khm.at/objektdb/detail/56696/ (Zugriff am 1.9.2018). Dem stehen aber auch genrehafte Szenen gegenüber51Himmelmann, Nikolaus: Der ausruhende Herakles. Paderborn 2009: Schöningh, 88-121.: So stellt man Achill bei der Versorgung des verwundeten Patroklos dar (Abb. 5).52Junker: „Pseudo-Homerica“, 2003, 2-8; zu dieser Schale siehe Dorka Moreno, Martin: „Achilles, Patroklos and Herakles. Conceptions of kλέος on the So-Called Sosias Cup“. In: Helden. Heroes. Héros. E-Journal zu Kulturen des Heroischen, Special Issue 2 (2016), 17-25. DOI: 10.6094/helden.heroes.heros./2016/QMR/04 . Ein Brettspiel zwischen Aias und Achill ist von etwa 530 bis ins frühe 5. Jh. v. Chr. sogar das beliebteste Achilleus-Thema (Abb. 6), obgleich wir keine Textreferenz kennen.53Mommsen, Heide: „Achill und Aias pflichtvergessen?“ In: Cahn, Herbert Adolph u. a. (Hg.): Tainia. Roland Hampe zum 70. Geburtstag. Mainz 1980: Philipp von Zabern, 139-152; Woodford, Susan: „Ajax and Achilles Playing a Game on an Olpe in Oxford“. In: The Journal of Hellenic Studies 102 (1982), 173-185; Junker: „Pseudo-Homeric“, 2003, 8-16. Homerische Helden werden mithin, ohne einen besonderen Status gegenüber anderen mythologischen Figuren zu erhalten, als Vertreter aristokratischer Ideale und Lebensform (Krieg; Agon; Gelage), später auch demokratischer Werte (Streit um die Waffen Achills als Abstimmungsszene54Kunze, Christian: „Dialog statt Gewalt. Neue Erzählperspektiven in der frühklassischen Vasenmalerei“. In: Fischer, Günther / Moraw, Susanne (Hg.): Die andere Seite der Klassik. Gewalt im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart 2005: Steiner, 45-71.) oder paradigmatischer, nicht zuletzt aber auch problematischer, transgressiver Situationen (Rache; Selbstmord; Gewalt) gezeigt. Dass dabei auch Grundfragen des Umgangs mit Ruhm (kleos) visuell thematisiert wurden, ist neuerdings herausgearbeitet worden.55Dorka Moreno: „Achilles, Patroklos and Herakles“, 2016.

Insgesamt machen Szenen mit homerischen Helden unter den griechischen mythologischen Bilddarstellungen des 7. bis 5. Jhs. v. Chr. nie mehr als 30 Prozent aus.56Snodgrass: „Homer and the Artists“, 1998, 141. Herakles war – vor allem in Athen – weitaus beliebter als Achilleus, so dass Homers Figuren die visuelle Kultur weit weniger und weit weniger auf ihre Erfolge im kriegerischen Kampf bezogen prägten als die Wertschätzung Homers es erwarten lassen könnte.

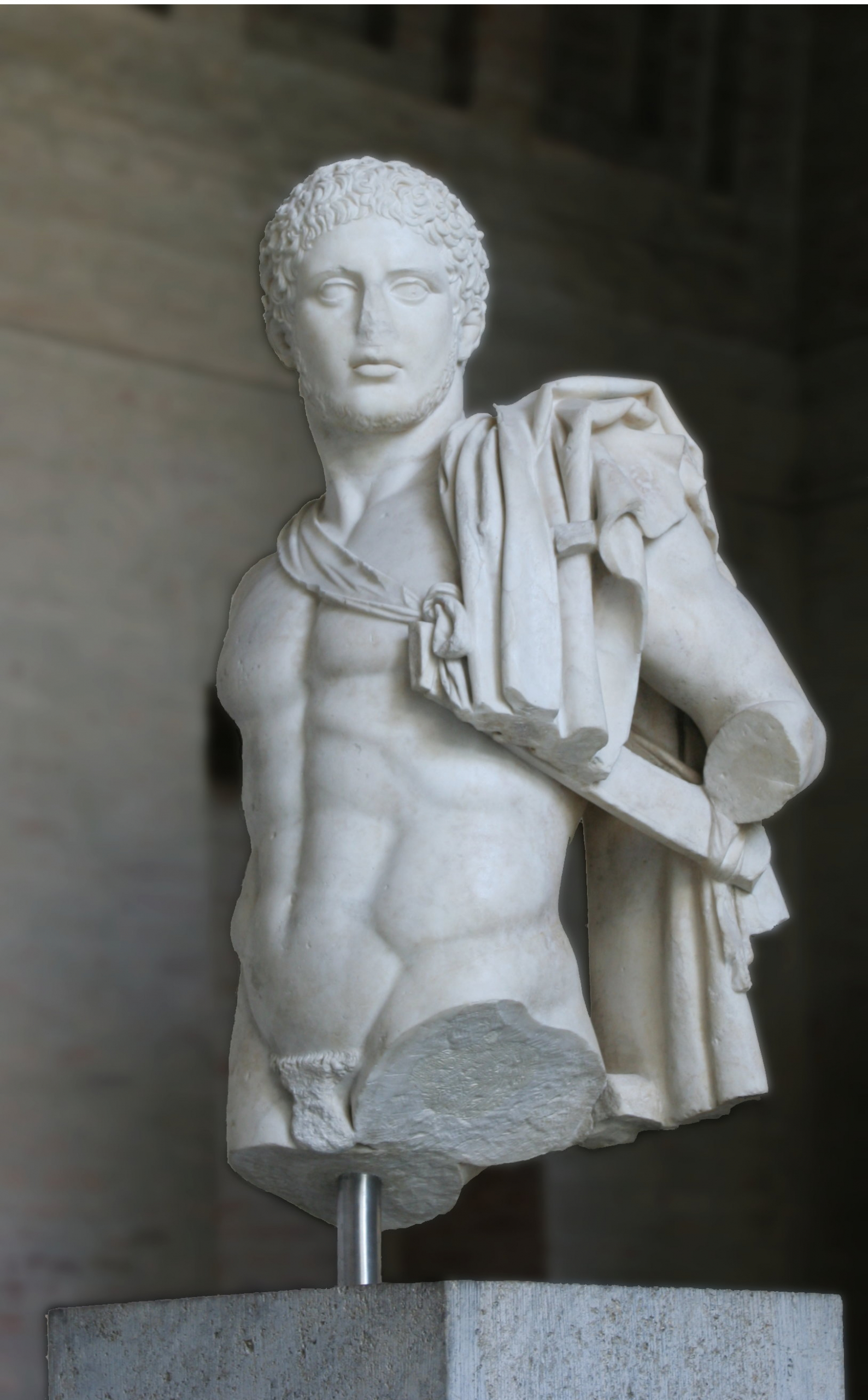

Bis zum Ende des 5. Jhs. v. Chr. dominierten Bilder Homerischer Helden – wie die sämtlicher Mythen – auf bemalter Luxuskeramik, als Gerät- und Waffenschmuck und seit dem 6. Jh. v. Chr. auch an aufwändigen Architekturen wie Tempeln. Statuarische Darstellungen sind selten. Überliefert sind beispielsweise eine Statue der Penelope aus dem früheren und eine Statue des Diomedes aus dem späteren 5. Jh. v. Chr., die ihn mit dem aus Troja geraubten Palladion zeigte, eine Episode der sog. ‚Kleinen Ilias‘ (Abb. 7).57Penelope: Hölscher, Tonio: „Penelope für Persepolis, oder: Wie man einen Krieg gegen den Erzfeind beendet“. In: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 126 (2011), 33-76; siehe auch „396: Penelope“. In: iDAIObjects/Arachne. Online unter: http://arachne.uni-koeln.de/item/typus/396 (Zugriff am 1.9.2018) – Diomedes: Landwehr, Christa: „Juba II. als Diomedes“? In: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 107 (1992), 103-124; siehe auch „170 Diomedes Cuma – München“. In: iDAIObjects/Arachne. Online unter: http://arachne.uni-koeln.de/item/typus/170 (Zugriff am 1.9.2019), sowie Hildebrandt, Frank: „Diomedes, tauglich für die römische Herrschaftsikonogaphie?“ In: Ganschow, Thomas (Hg.): Otium. Festschrift für Volker Michael Strocka. Remshalden 2005: Greiner, 149-153. Der bekannte ‚Doryphoros‘ des Polyklet aus dem mittleren 5. Jh. v. Chr. wird bisweilen als Achilleus identifiziert, doch ist dies unsicher.58Zuletzt mit älterer Literatur: Vollmer, Cornelius: „Eine Allegorie der Demokratie? Zur Benennung des polykletischen Doryphoros“. In: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung 129–130 (2014–15), 125-146; außer Achill wird im ‚Doryphoros‘ bisweilen auch Orest oder Polydeukes gesehen; siehe auch „191 Doryphoros“. In: iDAIObjects/Arachne. Online unter: http://arachne.uni-koeln.de/item/typus/191 (Zugriff am 1.9.2018). – Ein Bronzenachguss des Doryphoros diente seit 1920/21 als Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges in der Ludwig-Maximilians-Universität München: Schneider, Rolf M.: „Polyklet: Forschungsbericht und Antikenrezeption“. In: Beck, Hans u. a. (Hg.): Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klassik. Mainz 1990: Philipp von Zabern, 485-494. Alexander d. Gr. (356–323 v. Chr.) bezog sich auf Achilleus als Modell, doch lassen sich keine Bildwerke nachweisen, die dies explizit zeigen.59Stewart, Andrew: Faces of Power. Alexander’s Image and Hellenistic politics. Berkeley 1993: University of California Press, besonders 78-86; kritisch zu den Verbindungen zwischen Alexander und Achill zuletzt: Heckel, Waldemar: „Alexander, Achilles and Heracles. Between Myth and History“. In: Wheatley, Pat / Baynham, Elisabeth (Hg.): East and West in the World Empire of Alexander. Essays in Honor of Brian Bosworth. Oxford 2015: Oxford University Press, 21-34. Plinius d. Ä. berichtet im 1. Jh. n. Chr. (naturalis historia 34, 18), dass Statuen nackter Männer mit Lanze als effigies Achilleae bezeichnet wurden, Achill also als Modell für den athletisch trainierten Krieger und Athleten galt. Angleichungen an homerische Helden spielten aber in der römischen Porträtkunst eine untergeordnete Rolle.60Wrede, Henning: Consecratio in formam deorum. Vergöttlichte Privatpersonen in der römischen Kaiserzeit. Mainz 1981: Philipp von Zabern; Maderna, Caterina: Iuppiter, Diomedes und Merkur als Vorbilder für römische Bildnisstatuen. Heidelberg 1988: Verlag Archäologie und Geschichte; siehe auch Hildebrandt: „Diomedes“, 2005.

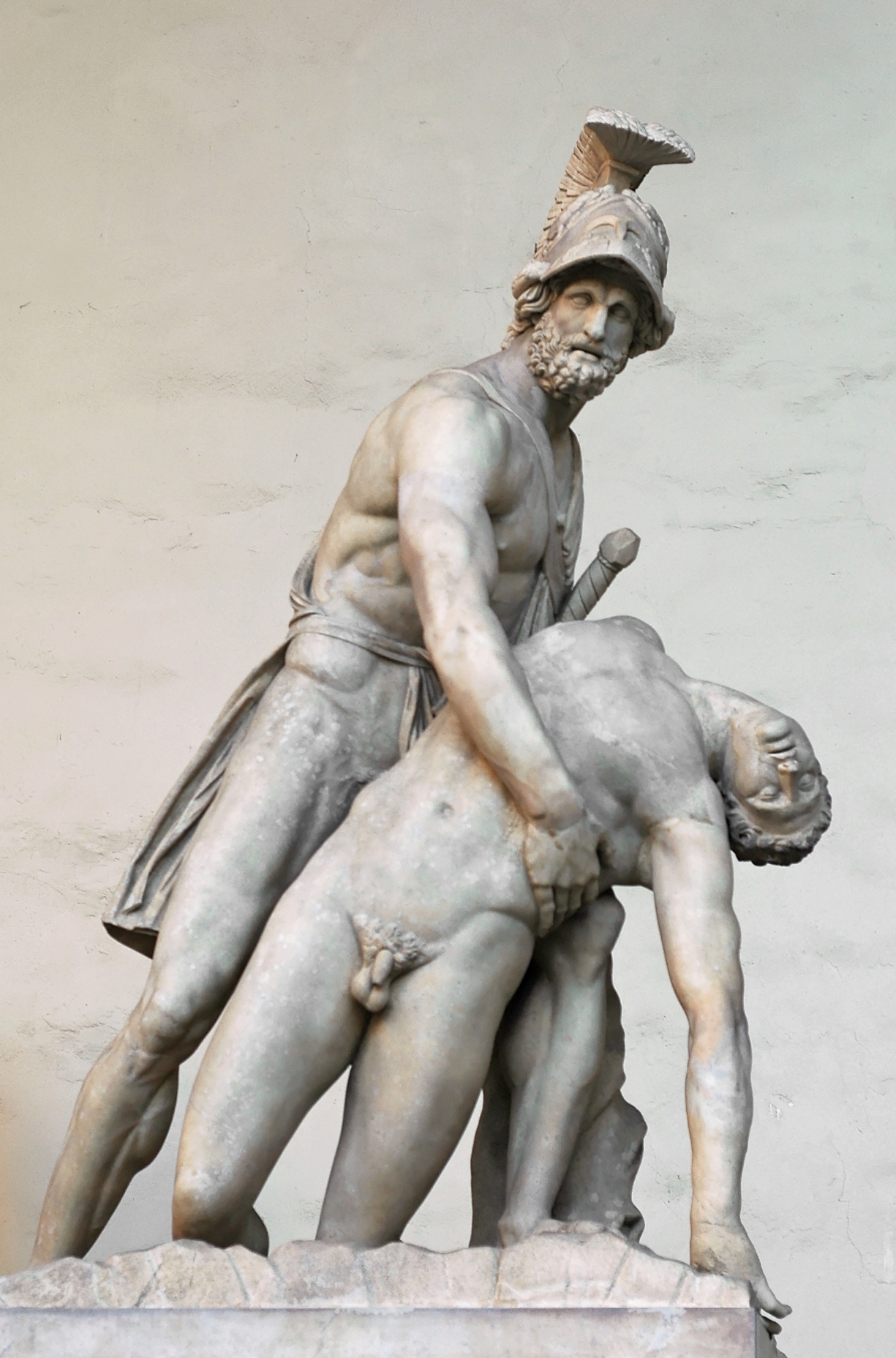

Ein andersartiges, stärker auf die Illustration fokussiertes Interesse bedienten seit dem 3./2. Jh. v. Chr. narrativ breiter angelegte, zyklische Darstellungen aus den Epen, wie auf den ‚Homerischen Bechern‘ oder seit dem 1. Jh. v. Chr. auf den ‚Tabulae Iliacae‘ (Abb. 8), dann auch in der römischen Wandmalerei (Odysseefresken vom Esquilin in Rom, um 40 v. Chr.).61Siehe Anm. 43. Im Hellenismus entstanden Skulpturen, die Homers Heroen szenisch, frei- und großplastisch vorführten, so die ‚Pasquino-Gruppe‘, die Aias mit dem Leichnam Achills oder Menelaos mit demjenigen des Patroklos wiedergibt (Abb. 9)62Pasquino: Wünsche, Raimund: „Pasquino“. In: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst 42 (1991), 7-38; mit anderer Benennung: Weis, Anne: „The Pasquino Group and Sperlonga. Menelaos and Patroklos or Aeneas and Lausus (Aen. 10, 791-832)?“ In: Στεφανoς. Studies in Honor of Brunilde Sismondo Ridgway. Philadelphia 1998: University Museum Publications, 255-286; siehe auch „395 Pasquino-Gruppe“. In: iDAIObjects/Arachne. Online unter: http://arachne.uni-koeln.de/item/typus/395 (Zugriff am 1.9.2018)., und Achill, der die sterbende Amazone Penthesilea hält.63Grassinger, Dagmar: „Die Achill-Penthesilea-Gruppe sowie die Pasquino-Gruppe und ihre Rezeption in der Kaiserzeit“. In: Hellenistische Gruppen. Gedenkschrift für Andreas Linfert. Mainz 1999: Philipp von Zabern, 323-330; siehe auch iDAIObjects/Arachne. Online unter: http://arachne.uni-koeln.de/item/typus/753; http://arachne.uni-koeln.de/item/typus/754 (Zugriff am 1.9.2018). Verstärkt durch die Entstehung großer Villen mit reichem Bildschmuck vor allem in Italien schuf man Kopien dieser Skulpturen und größere Figurenensembles, so gegen 30 v. Chr. die Skulpturen in der Grotte der Villa bei Sperlonga, die eine ‚Odyssee in Marmor‘ inszenierten (Abb. 10–11).64Siehe Anm. 44. Seit dem 1. Jh. v. Chr. wird in Rom Aineias (lat. Aeneas) als Gründerheros Roms und Urahn der iulischen Familie, aus der Caesar und Augustus stammten, häufiger dargestellt und zu einem Exemplum römischer Tugend (virtus) und der Romanitas65Dardenay: „Les mythes fondateurs de Rome“, 2010; Dardenay: „Images des fondateurs“, 2012. in der Folge bspw. an Grabbauten in den Provinzen, aber auch in der Münzprägung, wo italische Familien genealogisch auch auf andere homerische Helden und Städte Kleinasiens auf homerische Traditionen verwiesen.66 Münzen: Pause-Dreyer, Ursula: Die Heroen des Trojanischen Krieges auf griechischen Münzen. München 1975: Universität München; Lindner, Ruth: Mythos und Identität. Studien zur Selbstdarstellung kleinasiatischer Städte in der römischen Kaiserzeit. Stuttgart 1994: Steiner; Krumme, Michael: Römische Sagen in der antiken Münzprägung. Marburg 1995: Hitzeroth; Böhm, Stephanie: Die Münzen der Römischen Republik und ihre Bildquellen. Mainz 1997: Philipp von Zabern. – Grabbauten: Lorenz, Susanne M.: Untersuchungen zum römischen Gründungsmythos in der Sepulkralkunst. Dissertation Heidelberg 2001: Universität Heidelberg. Online unter: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/20642/1/Diss_Lorenz_PDFA.pdf (Zugriff am 1.9.2018). Als seit etwa 120 n. Chr. im Imperium Romanum reliefierte Sarkophage mit mythologischen Szenen als Grablegen aufkamen, wurden dabei homerische Helden vor allem in Griechenland ein beliebtes Darstellungsthema, um Qualitäten der Verstorbenen im Bezug zur heroischen Vergangenheit zu verdeutlichen.67Koortbojian, Michael: Myth, Meaning, and Memory on Roman Sarcophagi. Berkeley 1995: University of California Press; Rogge, Sabine: Die attischen Sarkophage 1. Achill und Hippolytos. Berlin 1995: Mann; Zanker, Paul / Ewald, Björn (Hg.): Mit Mythen leben. Die Bilderwelt der römischen Sarkophage. München 2004: Hirmer; siehe jetzt auch: Moraw, Susanne: „Odysseus in der Sepulkralkunst der Stadt Rom. Eine Allegorie für die menschliche Seele“? In: Eich, Armin u. a. (Hg.): Das dritte Jahrhundert. Kontinuitäten, Brüche, Übergänge. Stuttgart 2017: Steiner, 123-146, sowie folgende Anm. Odysseus und die Sirenen erschienen auf italischen Sarkophagen im 3. Jh.68 Ewald, Björn C.: „Das Sirenenabenteuer des Odysseus, ein Tugendsymbol? Überlegungen zur Adaptabilität eines Mythos“. In: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung 105 (1998), 227-258; Moraw: „Vom männlichen Bestehen einer Gefahr“, 2015. Auf bronzenen Beschlägen eines Prachtwagens in Rom stellte man damals Szenen aus der Vita des Achill dar (‚Tensa Capitolina‘)69Ghedini, Francesca: Il carro dei Musei Capitoloni. Epos e mito nella società tardo antica. Rom 2009: Quasar.; Silber- und Messinggeschirr zeigten die Achillvita bis ins 6. Jh. (Abb. 12).70Kaufmann-Heinimann, Annemarie / Furger, Alex R.: Der Silberschatz von Kaiseraugst. Augst 1984: Römermuseum, 225-307, Katalog Nr. 63 Taf. 146-160; Hengel, Martin: Achilleus in Jerusalem. Eine spätantike Messingkanne mit Achilleus-Darstellungen aus Jerusalem. Heidelberg 1982: Winter. Um 500 n. Chr. wurde in Alexandria oder Konstantinopel die Ilias in einer Textausgabe illustriert (‚Ilias Ambrosiana‘, Abb. 13).71Bianchi-Bandinelli, Ranuccio: Hellenistic-Byzantine Miniatures of the Iliad. Ilias Ambrosiana. Olten 1955: Graf; Weitzmann, Kurt: Spätantike und frühchristliche Buchmalerei. München 1977: Prestel, 44-51. Die Behauptung Prokops, die Statue des oströmischen Kaisers Iustinian (527–565) am Augusteion in Konstantinopel zeige ihn im schema Achilleion (de aedificiis 1, 2, 7-12), liefert ein spätes Zeugnis für den ⟶präfigurativen Charakter Homerischer Heroen für das Herrscherbild. Darstellungen des Odysseus im Sirenenabenteuer stellen in der Bildüberlieferung eine Brücke zum Mittelalter dar.72Moraw: „Vom männlichen Bestehen einer Gefahr“, 2015. (vdH)

3.3. Forschungsperspektiven

Eine umfassende Studie zu Bilddarstellungen homerischer Helden in der Antike fehlt. Die Forschungen zur Entstehung solcher Bilder in der Zeit Homers und danach haben sich bisher auf die Bezüge zwischen Bildern und Texten konzentriert, weniger darauf, die frühen Bildkonzepte zur Darstellung außerordentlicher Figuren zu untersuchen.73Dazu bspw. Junker: „Pseudo-Homerica“, 2003; Hurwit: „Shipwreck of Odysseus“, 2011; von den Hoff, Ralf: „Vom Heros erzählen. Visuelle Strategien der Heldennarration im antiken Griechenland“. In: Heinemann, Alexander u. a. (Hg.): Image – Narration – Context. Visual Narration in Culutures and Societies of the Old World. Heidelberg 2019: Propylaeum. Online unter: https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/series/info/favis (Zugriff am 7.9.2018). Der Anteil visueller Medien an der Heroisierung einzelner Akteure der Epen und an Heroismen wurde deshalb weniger reflektiert als die Homerrezeption. Andererseits liegen auch keine systematischen Studien dazu vor, ob und wie sich Heroenbilder bestimmter Bildformeln bedienten, um Außerordentlichkeit anzuzeigen, so bspw. durch homerisierende Antiquaria74Neils, Jennifer: „Hera, Paestum, and the Cleveland Painter“. In: Marconi, Clemente (Hg.): Greek Vases. Images, Contexts and Controversies. Leiden 2004, Brill, 78-81; zu ‚mythisierenden‘ Antiquaria siehe auch: Schäfer, Thomas: Andres Agathoi. Studien zum Realitätsgehalt der Bewaffnung attischer Krieger auf Denkmälern klassischer Zeit. München 1998: tuduv; Giuliani, Luca: „Myth as past? On the temporal aspect of Greek depictions of legend“. In: Foxhall, Lin u. a. (Hg.): Intentional History. Spinning Time in Ancient Greece. Stuttgart 2010: Steiner, 35-56. oder durch die Integration lokaler Heroen in Szenen mit homerischen Helden.75So erschienen die attischen Heroen Demophon und Akamas im 5. Jh. v. Chr. in Athen vielfach in homerischen Szenen (Literatur dazu siehe Anm. 25). In der Troas wurden homerische Bilder als Mittel der Identitätsstiftung verwendet: Lindner: „Mythos und Identität“, 1994; Özgünel, Coşkun: „Das Heiligtum des Apollon Smintheus und die Ilias“. In: Studia Troica 13 (2003), 261-291. – Zu solchen Phänomenen siehe auch Erskine, Andrew: Troy between Greece and Rome. Local Tradition and Imperial Power. Oxford 2001: Oxford University Press. Homerische Helden wurden in der Antike einerseits als Leitbilder ehrhaften und damit ruhmreichen Handelns visualisiert, andererseits – und dies vor allem bis zum 4. Jh. v. Chr. – als Figuren eines mythologischen Diskurses um Normen und Handlungsideale, denen keinesfalls zwingend Vorbildcharakter zugeschrieben wurde: Auch Gefahren von Ehre und Ruhm oder Hybris wurden in ihnen verhandelt, problematische Helden waren ebenso wichtig wie exemplarische. Weitere Faktoren sind verstärkt erst seit dem Hellenismus und in der römischen Kaiserzeit zu erkennen: Homerische Helden wurden nun als Exempla unmittelbar visuell in die Gegenwart übertragen, so in Formen der ⟶imitatio heroica, und man stellte sie als Akteure zyklischer, narrativer Sequenzen des Epos dar, deren Repräsentation offenbar mit Vorstellungen von Bildung und Traditionsprestige verknüpft waren. Im Einzelnen ließen sich Verknüpfungen und Grenzen zwischen diesen Phänomenen genauer beleuchten, um Phänomene der Heroisierung ebenso wie solche der Exemplarität homerischer Helden besser zu verstehen. (vdH)

4. Einzelnachweise

- 1Von Stefan Tilg verfasste Abschnitte erscheinen mit dem Kürzel (Tilg); von Ralf von den Hoff verfasste Abschnitte mit dem Kürzel (vdH).

- 2Rohde, Erwin: Psyche, Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. 2. Aufl. Freiburg 1988: Mohr.

- 3Bremmer, Jan. N.: „The Rise of the Greek Hero Cult and the New Simonides“. In: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 158 (2006), 15-26.

- 4Bravo III J., Jorge: „Recovering the Past. The Origins of Greek Heroes and Hero Cult“. In: Albersmeier, Sabine (Hg.): Heroes. Mortals and Myths in Ancient Greece. Baltimore 2009: Yale University Press, 10-29; siehe auch: Jones, Christopher P.: „New Heroes in Antiquity“. In: Revealing Antiquity 18 (2011). Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

- 5Nagy, Gregory: The Best of the Achaeans. Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry, 2. Aufl. Baltimore 1999: Johns Hopkins University Press.

- 6Horn, Fabian: Held und Heldentum bei Homer. Das homerische Heldenkonzept und seine poetische Verwendung. Tübingen 2014: Narr.

- 7Effe, Bernd: „Der Homerische Achilleus. Zur gesellschaftlichen Funktion eines literarischen Helden“. In: Gymnasium 95 (1988), 1-16.

- 8Howie, J. Gordon: „The Iliad as exemplum“. In: Andersen, Øivind / Dickie, Matthew W. (Hg.): Homer’s World. Fiction, Tradition, Reality. Athen 1995: Norwegian Institute at Athens, 141-73.

- 9Danek, Georg: „Der homerische Held zwischen heroischer Monomanie und gesellschaftlicher Verantwortung“. In: Meyer, Marion / Von den Hoff, Ralf (Hg.): Helden wie sie. Übermensch – Vorbild – Kultfigur. Freiburg 2010: Rombach, 67.

- 10Althoff, Jochen: „Die homerischen Epen als Heldenepik“. In: Meisig, Konrad (Hg.): Ruhm und Unsterblichkeit. Heldenepik im Kulturvergleich. Wiesbaden 2010: Harrassowitz, 13-32.

- 11Schein, Seth L.: The Mortal Hero. An Introduction to Homer’s Iliad. Berkeley 1984: University of California Press, 84.

- 12Clarke, Michael: „Manhood and Heroism“. In: Fowler, Robert (Hg.): The Cambridge Companion to Homer. Cambridge 2004: Cambridge University Press, 74-90, hier 89-90.

- 13Buchan, Mark: The Limits of Heroism. Homer and the Ethics of Reading. Ann Harbor 2004: University of Michigan Press.

- 14Segal, Charles P.: „Kleos and its Ironies in the Odyssey“. In: Antiquité Classique 52 (1983), 22-47.

- 15Martin, Richard P.: The Language of Heroes. Speech and Performance in the Iliad. Ithaca 1989: Cornell University Press.

- 16Vandiver, Elizabeth: Stand in the Trench, Achilles. Classical Receptions in British Poetry of the Great War. Oxford 2010: Oxford University Press.

- 17Zilling, Henrike M.: Jesus als Held. Odysseus und Herakles als Vorbilder christlicher Heldentypologie. Paderborn 2000: Schöningh.

- 18De Jong, Irene: Narrators and Focalizers. The Presentation of the Story in the Iliad. Amsterdam 1987: Grüner.

- 19Grethlein, Jonas: „Homer and Heroic History“. In: Marincola, John / Llewellyn-Jones, Lloyd / Maciver, Calum A. (Hg.): Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras. History without Historians. Edinburgh 2012: Edinburgh University Press, 14-36.

- 20Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Bd. 8. Zürich 1981–1994: Artemis.

- 21Kemp-Lindemann, Dagmar: Darstellungen des Achilleus in griechischer und römischer Kunst. Frankfurt a. M. 1975: Lang; Balensiefen, Lilian: „Achills verwundbare Ferse. Zum Wandel der Gestalt des Achill in nacharchaischer Zeit“. In: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 111 (1996), 75-103; siehe auch Latacz, Joachim: Achilleus. Wandlungen eines europäischen Heldenbildes. Stuttgart 1995: Teubner; zu Achill siehe auch Anm. 49–50.

- 22Brommer, Frank: Odysseus. Die Taten und Leiden des Helden in antiker Kunst und Literatur. Darmstadt 1983: WBG; Andreae, Bernhard (Hg.): Odysseus. Mythos und Erinnerung. Mainz 1999: Philipp von Zabern; siehe auch von den Hoff, Ralf: „Odysseus in der antiken Bildkunst“. In: Gehrke, Hans-Joachim / Kirschkowski, Mirko (Hg.): Odysseus. Irrfahrten durch die Jahrhunderte. Freiburg i. Br. 2009: Rombach, 39-64.

- 23Laimou, Anna A.: „Aίας o Tελαμώνιoς στην αρχαία ελληνική και πρώιμη ρωμαϊκή εικoνoγραφία“. In: Archaiologiki Ephemeris 138 (1999), 15-40.

- 24Dardenay, Alexandra: Les mythes fondateurs de Rome. Images et politique dans l’Occident romain. Paris 2010: Picard; Dardenay, Alexandra: Images des fondateurs. D’Énée à Romulus. Pessac 2012: Ausonius.

- 25Ilias: Friis Johansen, Knud: The Iliad in Early Greek Art. Kopenhagen 1967: Munksgaard. – Odyssee: Touchefeu-Meynier, Odette: Thèmes odysséens dans l’art antique. Paris 1968: Boccard; Buitron-Oliver, Diana: The Odyssey and Ancient Art. An Epic in Word and Image. Annandale-on-Hudson 1992: E. C. Blum Art Institute. – Zu weiteren Trojamythen: Papadakis, Manuela: Ilias- und Iliupersisdarstellungen auf frühen rotfigurigen Vasen. Frankfurt a. M. 1994: Lang; Anderson, Michael J.: The Fall of Troy in Early Greek Poetry and Art. Oxford 1997: Clarendon; Lowenstam, Steven: As Witnessed by Images. The Trojan War Tradition in Greek and Etruscan Art. Baltimore 2008: Johns Hopkins University Press; Carpenter, Thomas H.: „The Trojan War in Early Greek Art“. In: Fantuzzi, Marco / Tsingalis, Christos (Hg.): The Greek Epic Cycle and its Ancient Reception. A Companion. Cambridge 2015: Cambridge University Press, 178-195.

- 26Latacz, Joachim: Homer. Der Mythos von Troia in Dichtung und Kunst. München 2008: Hirmer; Kunze, Christian: „Homeric Themes in Greek and Roman Sculpture“. In: Walter Karydi, Elena (Hg.): Mυθoι, κειμενα, εικoνες. Oμηρικα επη και αρχαια ελληνικη τεχην / Myths, texts, images. Homeric Epics and Ancient Greek Art. Ithaka 2010: Kentro Odyssiakon Spidon, 279-303; Junker, Klaus: „Ilias, Odyssee und die Bildenden Künste“. In: Rengakos, Antonios / Zimmermann, Bernhard (Hg.): Homer-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 2011: Metzler, 395-410; siehe auch Behr, Hans-Joachim (Hg.): Troia – Traum und Wirklichkeit. Ein Mythos in Geschichte und Rezeption. Braunschweig 2003: Braunschweigisches Landesmuseum.

- 27Siehe bspw. Shapiro, Harvey A.: Myth into Art. Poet and Painter in Classical Greece. London 1994: Routledge; Giuliani, Luca: Bild und Mythos. Geschichte der Bilderzählung in der griechischen Kunst. München 2003: Beck.

- 28Zusammenfassend: Junker, Klaus: „Zur Bedeutung der frühesten Mythenbilder“. In: Schmidt, Stefan / Oakley, John H. (Hg.): Hermeneutik der Bilder. Beiträge zur Ikonographie und Interpretation griechischer Vasenmalerei. München 2009: Beck, 65-76.

- 29Schweitzer, Bernhard: Herakles. Aufsätze zur griechischen Religions- und Sagengeschichte. Tübingen 1922: Mohr; Hampe, Roland: Frühe griechische Sagenbilder in Böotien. Athen 1936: Deutsches Archäologisches Institut.

- 30Zuletzt Sforza, Ilaria: „Gli Attorioni Molioni e la categoria del ‚doppio naturale‘: Omero, il mito e le immagini“. In: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia 7 (2002), 297-320; Dahm, Murray K.: „Not Twins at All. The Agora Oinochoe Reinterpreted“. In: Hesperia 76 (2007), 717-730.

- 31Ahlberg, Gudrun: Fighting on Land and Sea in Greek Geometric Art. Stockholm 1971: Svenska Insitutet i Athen; Ahlberg, Gudrun: Prothesis and Ekphora in Greek Geometric Art. Göteborg 1971: Åström.

- 32Webster, Thomas B. L.: „Homer and Attic Geometric Vases”. In: Annual of the British School at Athens 50 (1955), 38-50.

- 33Siehe aber: Hurwirt, Jeffrey M.: „The Dipylon Shield once more“. In: Classical Antiquity 4 (1985) 121-126; Giuliani, Luca: „Myth as past? On the Temporal Aspect of Greek Depictions of Legend“. In: Foxhall, Lin u. a. (Hg.): Intentional History. Spinning Time in Ancient Greece. Stuttgart 2010: Steiner, 35-56.

- 34Friis Johansen, Karsten: Ajas und Hektor. Ein vorhomerisches Heldenlied? Kopenhagen 1961: Munksgaard; Friis Johansen: „Iliad“, 1967; Coldstream, John N.: Geometric Greece. London 1977: Methuen, 352-356; zur Kanne in München bereits: Kirk, Geoffrey: „Ships on Geometric Vases“. In: Annual of the British School in Athens 44 (1949), 93-153; Brunnsåker, Sture: „The Pithecusean Shipwreck. A Study of a Late Geometric Picture and Some Basic Aesthetic Concepts of the Geometric Figure-style“. In: Opuscula Romana 4 (1962), 165-242; zuletzt: Giuliani: „Bild und Mythos“, 2003, 73-75; Hurwit, Jeffrey M.: „The Shipwreck of Odysseus. Strong and Weak Imagery in Late Geometric Art“. In: American Journal of Archaeology 115 (2011), 1-18.

- 35Fittschen, Klaus: Untersuchungen zum Beginn der Sagendarstellungen bei den Griechen. Berlin 1969: Hessling; Carter, John: „The Beginnings of Narrative Art in the Geometric Period“. In: Annual of the British School in Athens 67 (1972), 25-58; siehe auch Ahlberg-Cornell, Gudrun: Myth and Epos in Early Greek Art. Jonserd 1992: Åström.

- 36Snodgrass, Anthony: Homer and the Artists. Text and Picture in Early Greek Art. Cambridge 1998: Cambridge University Press, mit Rezension von Luca Giuliani in: Gnomon 73 (2001) 428-433; vgl. zur frühen Homerrezeption in Bildern bereits: Kannicht, Richard: „Dichtung und Bildkunst. Die Rezeption der Troja-Epik in den frühgriechischen Sagenbildern“. In: Brunner, Helmut (Hg.): Wort und Bild. München 1979: Fink, 279-296; Kannicht, Richard: „Poetry and Art. Homer and the Monuments Afresh“. In: Classical Antiquity 1 (1982), 70-86; Cook, Robert M.: „Art and Epic in Archaic Greece“. In: Bulletin antieke beschaving 58 (1983), 1-6.

- 37Giuliani: „Bild und Mythos“, 2003.

- 38Langdon, Susan: Art and Identity in Dark Age Greece, 1100–700 B.C.E. Cambridge 2008: Cambridge University Press (Zitat S. 4).

- 39Einen umfassenden Überblick liefern weiterhin: Schefold, Karl: Frühgriechische Sagenbilder. München 1964: Hirmer; Schefold, Karl: Götter- und Heldensagen der Griechen in der spätarchaischen Kunst. München 1978: Hirmer; Schefold, Karl / Jung, Franz: Die Sagen von den Argonauten, von Theben und Troia in der klassischen und hellenistischen Kunst. München 1989: Hirmer; Schefold 1993; Schefold, Karl: Götter- und Heldensagen der Griechen in der früh- und hocharchaischen Kunst. München 1993: Hirmer.

- 40So vor allem die Arbeiten von Tonio Hölscher, bspw. Hölscher, Tonio: Aus der Frühzeit der Griechen. Räume – Körper – Mythen. Stuttgart 1998: Teubner; Hölscher, Tonio: „Myths, Images, and the Typology of Identities in Early Greek Art“. In: Gruen, Erich S. (Hg.): Cultural Identity in the Ancient Mediterranean. Los Angeles 2011: Getty Research Institute, 47-65; siehe auch Giuliani, Luca: „Mythen-versus Lebensbilder? Vom begrenzten Gebrauchswert einer beliebten Opposition“. In: Dally, Ortwin u. a. (Hg.): Medien der Geschichte. Antikes Griechenland und Rom. Berlin 2014: de Gruyter, 204-226.

- 41Junker, Klaus: Pseudo-Homerica. Kunst und Epos im spätarchaischen Athen. Berlin 2003: de Gruyter.

- 42Sinn, Ulrich: Die homerischen Becher. Hellenistische Reliefkeramik aus Makedonien. Berlin 1979: Mann; Giuliani: „Bild und Mythos“, 2003, 263-280.

- 43Valenzuela Montenegro, Nina: Die Tabulae Iliacae. Mythos und Geschichte im Spiegel einer Gruppe frühkaiserzeitlicher Miniaturreliefs. Berlin 2002: dissertation.de; Squire, Michael: The Iliad in a Nutshell. Visualizing Epic on the Tabulae Iliacae. Oxford 2011: Oxford University Press.

- 44Andreae, Bernhard: Odysseus. Archäologie des europäischen Menschenbildes. Frankfurt a. M. 1982: Societaets-Verlag; Andreae, Bernhard: Praetorium speluncae. Tiberius und Ovid in Sperlonga. Stuttgart 1994: Steiner; Himmelmann, Nikolaus: Sperlonga. Die homerischen Gruppen und ihre Bildquellen. Opladen 1995: Westdeutscher Verlag; de Grummond, Nancy / Ridgeway, Brunilde S.: From Pergamon to Sperlonga. Sculpture and Context. Berkeley 2000: University of California Press; vgl. zudem Kunze, Christian: „Zur Datierung des Laokoon und der Skyllagruppe aus Sperlonga“. In: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 111 (1996), 139-223.

- 45Biering, Ralf: Die Odysseefresken vom Esquilin. München 1994: Biering & Brinkmann.

- 46Moraw, Susanne: „Odysseus“. In: Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 26. Stuttgart 2015: Hiersemann, 76-92; Moraw, Susanne: „Vom männlichen Bestehen einer Gefahr zur Ideologie der totalen Vernichtung. Skylla und die Sirenen von Homer bis Herrad von Hohenburg“. In: Visual Past 2, 1 (2015), 89-135. Online unter: http://www.visualpast.de/archive/vp2015_0089.html (Zugriff am 1.9.2018).

- 47Vgl. von den Hoff, Ralf: „Odysseus. An Epic Hero with a Human Face“. In: Albersmeier, Susanne (Hg.): Heroes. Mortals and Myths in Ancient Greece. Baltimore 2009: Walters Art Museum, 57-65.

- 48Spieß, Angela B.: Der Kriegerabschied auf attischen Vasen der archaischen Zeit. Frankfurt a. M. 1992: Lang; Ellinghaus, Christian: Aristokratische Leitbilder – demokratische Leitbilder. Kampfdarstellungen auf athenischen Vasen in archaischer und frühklassischer Zeit. Münster 1997: Scriptorium; Recke, Matthias: Gewalt und Leid. Das Bild des Krieges bei den Athenern im 6. und 5. Jh. v. Chr. Istanbul 2002: Ege Yayınları.

- 49von den Hoff, Ralf: „‚Achill, das Vieh‘? Zur Problematisierung transgressiver Gewalt in klassischen Vasenbildern“. In: Fischer, Günter / Moraw, Susanne (Hg.): Die andere Seite der Klassik. Gewalt im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart 2005: Steiner, 225-246; bspw. auf einer attischen Hydria, gegen 520/10 v. Chr., in Boston, Museum of Fine Arts Inv. 63.473. Online unter: https://collections.mfa.org/objects/153447/water-jar-hydria-with-the-chariot-of-achilles-dragging-the (Zugriff am 1.9.2018); vgl. zu Gewaltbildern: Blome, Peter: „Das Schreckliche im Bild“. In: Graf, Fritz (Hg.): Ansichten griechischer Rituale. Geburtstags-Symposium für Walter Burkert. Stuttgart 1998: Steiner, 72-95; Muth, Susanne: Gewalt im Bild. das Phänomen der medialen Gewalt im Athen des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr. Berlin 2008: de Gruyter, 93-133; Giuliani, Luca: „Helden-Hybris“. In: von den Hoff, Ralf / Meyer, Marion (Hg.): Helden wie sie. Übermensch – Vorbild – Kultfigur in der griechischen Antike. Freiburg i. Br. 2009: Rombach: 193-214.

- 50Giuliani, Luca: „Kriegers Tischsitten, oder die Grenzen der Menschlichkeit. Achill als Problemfigur“. In: Hölkeskamp, Karl Joachim u. a. (Hg.): Sinn (in) der Antike. Orientierungssysteme, Leitbilder und Wertkonzepte im Altertum. Mainz 2003: Philipp von Zabern, 135-161; vgl. die Darstellung auf dem Skyphos des ‚Brygos-Malers‘, um 490 v. Chr., in Wien, Kunsthistorisches Museum Inv. IV 3710. Online unter https://www.khm.at/objektdb/detail/56696/ (Zugriff am 1.9.2018).

- 51Himmelmann, Nikolaus: Der ausruhende Herakles. Paderborn 2009: Schöningh, 88-121.

- 52Junker: „Pseudo-Homerica“, 2003, 2-8; zu dieser Schale siehe Dorka Moreno, Martin: „Achilles, Patroklos and Herakles. Conceptions of kλέος on the So-Called Sosias Cup“. In: Helden. Heroes. Héros. E-Journal zu Kulturen des Heroischen, Special Issue 2 (2016), 17-25. DOI: 10.6094/helden.heroes.heros./2016/QMR/04

.

- 53Mommsen, Heide: „Achill und Aias pflichtvergessen?“ In: Cahn, Herbert Adolph u. a. (Hg.): Tainia. Roland Hampe zum 70. Geburtstag. Mainz 1980: Philipp von Zabern, 139-152; Woodford, Susan: „Ajax and Achilles Playing a Game on an Olpe in Oxford“. In: The Journal of Hellenic Studies 102 (1982), 173-185; Junker: „Pseudo-Homeric“, 2003, 8-16.

- 54Kunze, Christian: „Dialog statt Gewalt. Neue Erzählperspektiven in der frühklassischen Vasenmalerei“. In: Fischer, Günther / Moraw, Susanne (Hg.): Die andere Seite der Klassik. Gewalt im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart 2005: Steiner, 45-71.

- 55Dorka Moreno: „Achilles, Patroklos and Herakles“, 2016.

- 56Snodgrass: „Homer and the Artists“, 1998, 141.

- 57Penelope: Hölscher, Tonio: „Penelope für Persepolis, oder: Wie man einen Krieg gegen den Erzfeind beendet“. In: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 126 (2011), 33-76; siehe auch „396: Penelope“. In: iDAIObjects/Arachne. Online unter: http://arachne.uni-koeln.de/item/typus/396 (Zugriff am 1.9.2018) – Diomedes: Landwehr, Christa: „Juba II. als Diomedes“? In: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 107 (1992), 103-124; siehe auch „170 Diomedes Cuma – München“. In: iDAIObjects/Arachne. Online unter: http://arachne.uni-koeln.de/item/typus/170 (Zugriff am 1.9.2019), sowie Hildebrandt, Frank: „Diomedes, tauglich für die römische Herrschaftsikonogaphie?“ In: Ganschow, Thomas (Hg.): Otium. Festschrift für Volker Michael Strocka. Remshalden 2005: Greiner, 149-153.

- 58Zuletzt mit älterer Literatur: Vollmer, Cornelius: „Eine Allegorie der Demokratie? Zur Benennung des polykletischen Doryphoros“. In: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung 129–130 (2014–15), 125-146; außer Achill wird im ‚Doryphoros‘ bisweilen auch Orest oder Polydeukes gesehen; siehe auch „191 Doryphoros“. In: iDAIObjects/Arachne. Online unter: http://arachne.uni-koeln.de/item/typus/191 (Zugriff am 1.9.2018). – Ein Bronzenachguss des Doryphoros diente seit 1920/21 als Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges in der Ludwig-Maximilians-Universität München: Schneider, Rolf M.: „Polyklet: Forschungsbericht und Antikenrezeption“. In: Beck, Hans u. a. (Hg.): Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klassik. Mainz 1990: Philipp von Zabern, 485-494.

- 59Stewart, Andrew: Faces of Power. Alexander’s Image and Hellenistic politics. Berkeley 1993: University of California Press, besonders 78-86; kritisch zu den Verbindungen zwischen Alexander und Achill zuletzt: Heckel, Waldemar: „Alexander, Achilles and Heracles. Between Myth and History“. In: Wheatley, Pat / Baynham, Elisabeth (Hg.): East and West in the World Empire of Alexander. Essays in Honor of Brian Bosworth. Oxford 2015: Oxford University Press, 21-34.

- 60Wrede, Henning: Consecratio in formam deorum. Vergöttlichte Privatpersonen in der römischen Kaiserzeit. Mainz 1981: Philipp von Zabern; Maderna, Caterina: Iuppiter, Diomedes und Merkur als Vorbilder für römische Bildnisstatuen. Heidelberg 1988: Verlag Archäologie und Geschichte; siehe auch Hildebrandt: „Diomedes“, 2005.

- 61Siehe Anm. 43.

- 62Pasquino: Wünsche, Raimund: „Pasquino“. In: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst 42 (1991), 7-38; mit anderer Benennung: Weis, Anne: „The Pasquino Group and Sperlonga. Menelaos and Patroklos or Aeneas and Lausus (Aen. 10, 791-832)?“ In: Στεφανoς. Studies in Honor of Brunilde Sismondo Ridgway. Philadelphia 1998: University Museum Publications, 255-286; siehe auch „395 Pasquino-Gruppe“. In: iDAIObjects/Arachne. Online unter: http://arachne.uni-koeln.de/item/typus/395 (Zugriff am 1.9.2018).

- 63Grassinger, Dagmar: „Die Achill-Penthesilea-Gruppe sowie die Pasquino-Gruppe und ihre Rezeption in der Kaiserzeit“. In: Hellenistische Gruppen. Gedenkschrift für Andreas Linfert. Mainz 1999: Philipp von Zabern, 323-330; siehe auch iDAIObjects/Arachne. Online unter: http://arachne.uni-koeln.de/item/typus/753; http://arachne.uni-koeln.de/item/typus/754 (Zugriff am 1.9.2018).

- 64Siehe Anm. 44.

- 65Dardenay: „Les mythes fondateurs de Rome“, 2010; Dardenay: „Images des fondateurs“, 2012.

- 66Münzen: Pause-Dreyer, Ursula: Die Heroen des Trojanischen Krieges auf griechischen Münzen. München 1975: Universität München; Lindner, Ruth: Mythos und Identität. Studien zur Selbstdarstellung kleinasiatischer Städte in der römischen Kaiserzeit. Stuttgart 1994: Steiner; Krumme, Michael: Römische Sagen in der antiken Münzprägung. Marburg 1995: Hitzeroth; Böhm, Stephanie: Die Münzen der Römischen Republik und ihre Bildquellen. Mainz 1997: Philipp von Zabern. – Grabbauten: Lorenz, Susanne M.: Untersuchungen zum römischen Gründungsmythos in der Sepulkralkunst. Dissertation Heidelberg 2001: Universität Heidelberg. Online unter: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/20642/1/Diss_Lorenz_PDFA.pdf (Zugriff am 1.9.2018).

- 67Koortbojian, Michael: Myth, Meaning, and Memory on Roman Sarcophagi. Berkeley 1995: University of California Press; Rogge, Sabine: Die attischen Sarkophage 1. Achill und Hippolytos. Berlin 1995: Mann; Zanker, Paul / Ewald, Björn (Hg.): Mit Mythen leben. Die Bilderwelt der römischen Sarkophage. München 2004: Hirmer; siehe jetzt auch: Moraw, Susanne: „Odysseus in der Sepulkralkunst der Stadt Rom. Eine Allegorie für die menschliche Seele“? In: Eich, Armin u. a. (Hg.): Das dritte Jahrhundert. Kontinuitäten, Brüche, Übergänge. Stuttgart 2017: Steiner, 123-146, sowie folgende Anm.

- 68Ewald, Björn C.: „Das Sirenenabenteuer des Odysseus, ein Tugendsymbol? Überlegungen zur Adaptabilität eines Mythos“. In: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung 105 (1998), 227-258; Moraw: „Vom männlichen Bestehen einer Gefahr“, 2015.

- 69Ghedini, Francesca: Il carro dei Musei Capitoloni. Epos e mito nella società tardo antica. Rom 2009: Quasar.

- 70Kaufmann-Heinimann, Annemarie / Furger, Alex R.: Der Silberschatz von Kaiseraugst. Augst 1984: Römermuseum, 225-307, Katalog Nr. 63 Taf. 146-160; Hengel, Martin: Achilleus in Jerusalem. Eine spätantike Messingkanne mit Achilleus-Darstellungen aus Jerusalem. Heidelberg 1982: Winter.

- 71Bianchi-Bandinelli, Ranuccio: Hellenistic-Byzantine Miniatures of the Iliad. Ilias Ambrosiana. Olten 1955: Graf; Weitzmann, Kurt: Spätantike und frühchristliche Buchmalerei. München 1977: Prestel, 44-51.

- 72Moraw: „Vom männlichen Bestehen einer Gefahr“, 2015.

- 73Dazu bspw. Junker: „Pseudo-Homerica“, 2003; Hurwit: „Shipwreck of Odysseus“, 2011; von den Hoff, Ralf: „Vom Heros erzählen. Visuelle Strategien der Heldennarration im antiken Griechenland“. In: Heinemann, Alexander u. a. (Hg.): Image – Narration – Context. Visual Narration in Culutures and Societies of the Old World. Heidelberg 2019: Propylaeum. Online unter: https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/series/info/favis (Zugriff am 7.9.2018).

- 74Neils, Jennifer: „Hera, Paestum, and the Cleveland Painter“. In: Marconi, Clemente (Hg.): Greek Vases. Images, Contexts and Controversies. Leiden 2004, Brill, 78-81; zu ‚mythisierenden‘ Antiquaria siehe auch: Schäfer, Thomas: Andres Agathoi. Studien zum Realitätsgehalt der Bewaffnung attischer Krieger auf Denkmälern klassischer Zeit. München 1998: tuduv; Giuliani, Luca: „Myth as past? On the temporal aspect of Greek depictions of legend“. In: Foxhall, Lin u. a. (Hg.): Intentional History. Spinning Time in Ancient Greece. Stuttgart 2010: Steiner, 35-56.

- 75So erschienen die attischen Heroen Demophon und Akamas im 5. Jh. v. Chr. in Athen vielfach in homerischen Szenen (Literatur dazu siehe Anm. 25). In der Troas wurden homerische Bilder als Mittel der Identitätsstiftung verwendet: Lindner: „Mythos und Identität“, 1994; Özgünel, Coşkun: „Das Heiligtum des Apollon Smintheus und die Ilias“. In: Studia Troica 13 (2003), 261-291. – Zu solchen Phänomenen siehe auch Erskine, Andrew: Troy between Greece and Rome. Local Tradition and Imperial Power. Oxford 2001: Oxford University Press.

5. Ausgewählte Literatur

- Ahlberg-Cornell, Gudrun: Myth and Epos in Early Greek Art. Jonserd 1992: Åström.

- Althoff, Jochen: „Die homerischen Epen als Heldenepik“. In: Meisig, Konrad (Hg.): Ruhm und Unsterblichkeit. Heldenepik im Kulturvergleich. Wiesbaden 2010: Harrassowitz, 13-32.

- Bianchi-Bandinelli, Ranuccio: Hellenistic-Byzantine Miniatures of the Iliad. Ilias Ambrosiana. Olten 1955: Graf.

- Buchan, Mark: The Limits of Heroism. Homer and the Ethics of Reading. Ann Harbor 2004: University of Michigan Press.

- Buitron-Oliver, Diana: The Odyssey and Ancient Art. An Epic in Word and Image. Annandale-on-Hudson 1992: E. C. Blum Art Institute.

- Carpenter, Thomas H.: „The Trojan War in Early Greek Art“. In: Fantuzzi, Marco / Tsingalis, Christos (Hg.): The Greek epic cycle and its ancient reception. A companion. Cambridge 2015: Cambridge University Press, 178-195.

- Clarke, Michael: „Manhood and Heroism“. In: Fowler, Robert (Hg.): The Cambridge Companion to Homer. Cambridge 2004: Cambridge University Press, 74-90.

- Fittschen, Klaus: Untersuchungen zum Beginn der Sagendarstellungen bei den Griechen. Berlin 1969: Hessling.

- Friis Johansen, Knud: The Iliad in Early Greek Art. Kopenhagen 1967: Munksgaard.

- Himmelmann, Nikolaus: Sperlonga. Die homerischen Gruppen und ihre Bildquellen. Opladen 1995: Westdeutscher Verlag.

- Horn, Fabian: Held und Heldentum bei Homer. Das homerische Heldenkonzept und seine poetische Verwendung. Tübingen 2014: Narr.

- Hurwit, Jeffrey M.: „The Shipwreck of Odysseus. Strong and Weak Imagery in Late Geometric Art“. In: American Journal of Archaeology 115 (2011), 1-18.

- Junker, Klaus: Pseudo-Homerica. Kunst und Epos im spätarchaischen Athen. Berlin 2003: de Gruyter.

- Junker, Klaus: „Ilias, Odyssee und die Bildenden Künste“. In: Rengakos, Antonios / Zimmermann, Bernhard (Hg.): Homer-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 2011: Metzler, 395-410.

- Kannicht, Richard: „Dichtung und Bildkunst. Die Rezeption der Troja-Epik in den frühgriechischen Sagenbildern“. In: Brunner, Helmut (Hg.): Wort und Bild. München 1979: Fink, 279-296.

- Kannicht, Richard: „Poetry and Art. Homer and the Monuments Afresh“. In: Classical Antiquity 1 (1982), 70-86.

- Kunze, Christian: „Homeric Themes in Greek and Roman Sculpture“. In: Walter Karydi, Elena (Hg.): Mυθoι, κειμενα, εικoνες. Oμηρικα επη και αρχαια ελληνικη τεχην / Myths, Texts, Images. Homeric Epics and Ancient Greek Art. Ithaka 2010: Kentro Odyssiakon Spidon, 279-303.

- Jones, Christopher P.: „New Heroes in Antiquity“. In: Revealing Antiquity 18 (2011). Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

- Latacz, Joachim: Homer. Der Mythos von Troia in Dichtung und Kunst. München 2008: Hirmer.

- Lowenstam, Steven: As Witnessed by Images. The Trojan War Tradition in Greek and Etruscan Art. Baltimore 2008: Johns Hopkins University Press.

- Martin, Richard P.: The Language of Heroes. Speech and Performance in the Iliad. Ithaca 1989: Cornell University Press.

- Nagy, Gregory: The Best of the Achaeans. Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry, 2. Aufl. Baltimore 1999: Johns Hopkins University Press.

- Nagy, Gregory: „The Epic Hero“. In: Foley, John M. (Hg.): A Companion to Ancient Epic. Malden, Mass. 2005: Blackwell, 71-89.

- Pause-Dreyer, Ursula: Die Heroen des Trojanischen Krieges auf griechischen Münzen. München 1975: Universität München.

- Schefold, Karl: Götter- und Heldensagen der Griechen in der spätarchaischen Kunst. München 1978: Hirmer.

- Schefold, Karl: Götter- und Heldensagen der Griechen in der früh- und hocharchaischen Kunst. München 1993: Hirmer.

- Schein, Seth L.: The Mortal Hero. An Introduction to Homer’s Iliad. Berkeley 1984: University of California Press.

- Schefold, Karl / Jung, Franz (Hg.): Die Sagen von den Argonauten, von Theben und Troia in der klassischen und hellenistischen Kunst. München 1989: Hirmer.

- Segal, Charles P.: „Kleos and its Ironies in the Odyssey“. In: Antiquité Classique 52 (1983), 22-47.

- Shapiro, Harvey A.: Myth into Art. Poet and Painter in Classical Greece. London 1994: Routledge.

- Sinn, Ulrich: Die homerischen Becher. Hellenistische Reliefkeramik aus Makedonien. Berlin 1979: Mann.

- Snodgrass, Anthony: Homer and the Artists. Text and Picture in Early Greek Art. Cambridge 1998: Cambridge University Press.

- Squire, Michael: The Iliad in a Nutshell. Visualizing Epic on the Tabulae Iliacae. Oxford 2011: Oxford University Press.

- Touchefeu-Meynier, Odette: Thèmes odysséens dans l’art antique. Paris 1968: Boccard.

- Webster, Thomas B. L.: „Homer and Attic Geometric Vases“. In: Annual of the British School at Athens 50 (1955), 38-50.

6. Abbildungsnachweise

- Aias mit dem Leichnam Achills oder Menelaos mit dem Leichnam des Patroklos, römische Kopie einer hellenistischen Statuengruppe (mit modernen Ergänzungen). Marmor. Florenz, Loggia dei Lanzi.Lizenz: Creative Commons BY 2.5 Generic

- 1Schiffbruch, attisch-geometrische Kanne, spätes 8. Jh. v. Chr. Ton, Höhe 21,5 cm. München, Antikensammlung, Inv.-Nr. 8696.Quelle: Foto der Staatlichen Antikensammlungen MünchenLizenz: Zitat nach § 51 UrhG

- 2Blendung des Polyphem (Odyssee 9, 166-566), attische Halsamphora, gegen 670 v. Chr. Ton. Eleusis, Archäologisches Museum Inv. 2630.Lizenz: Creative Commons BY-SA 3.0

- 3Zweikampf des Menelaos und Paris (Ilias 3, 250-461), attisch-rotfigurige Trinkschale, gegen 490 v. Chr. Ton. Paris, Musée du Louvre Inv. G 115.Quelle: User:Jastrow / Wikimedia CommonsLizenz: Public Domain

- 4Achilleus erhält von Thetis die Waffen des Hephaistos (Ilias 19, 1-36), attisch-schwarzfigurige Hydria, gegen 570/60 v. Chr. Ton. Paris, Musée du Louvre Inv. E 869.Quelle: User:Jastrow / Wikimedia CommonsLizenz: Public Domain

- 5Achill verbindet Patroklos, attisch-rotfigurige Trinkschale des Sosias, um 500/490 v. Chr. Ton. Berlin, Staatliche Museen/SMPK – Antikensammlung Inv. F 2278.Lizenz: Public Domain

- 6Aias und Achill beim Brettspiel, attisch-schwarzfigurige Bauchamphora des Exekias, gegen 530 v. Chr. Ton. Rom, Musei Vaticani Inv. 16757.Lizenz: Public Domain

- 7Diomedes, römische Kopie einer Statue des späteren 5. Jhs. v. Chr. (Palladion fehlt). Marmor. München, Glyptothek Inv. 304.

- 8‚Tabula Iliaca‘ mit Reliefdarstellungen der Ilias, 1. Jh. v./n. Chr. Marmor, Höhe 25 cm. Rom, Musei Capitolini Inv. 316.Quelle: User:Jastrow / Wikimedia CommonsLizenz: Public Domain

- 9Aias mit dem Leichnam Achills oder Menelaos mit dem Leichnam des Patroklos, römische Kopie einer hellenistischen Statuengruppe (mit modernen Ergänzungen). Marmor. Florenz, Loggia dei Lanzi.Lizenz: Creative Commons BY 2.5 Generic