- Version 1.0

- publiziert am 30. Juli 2019

Inhalt

1. Einleitung

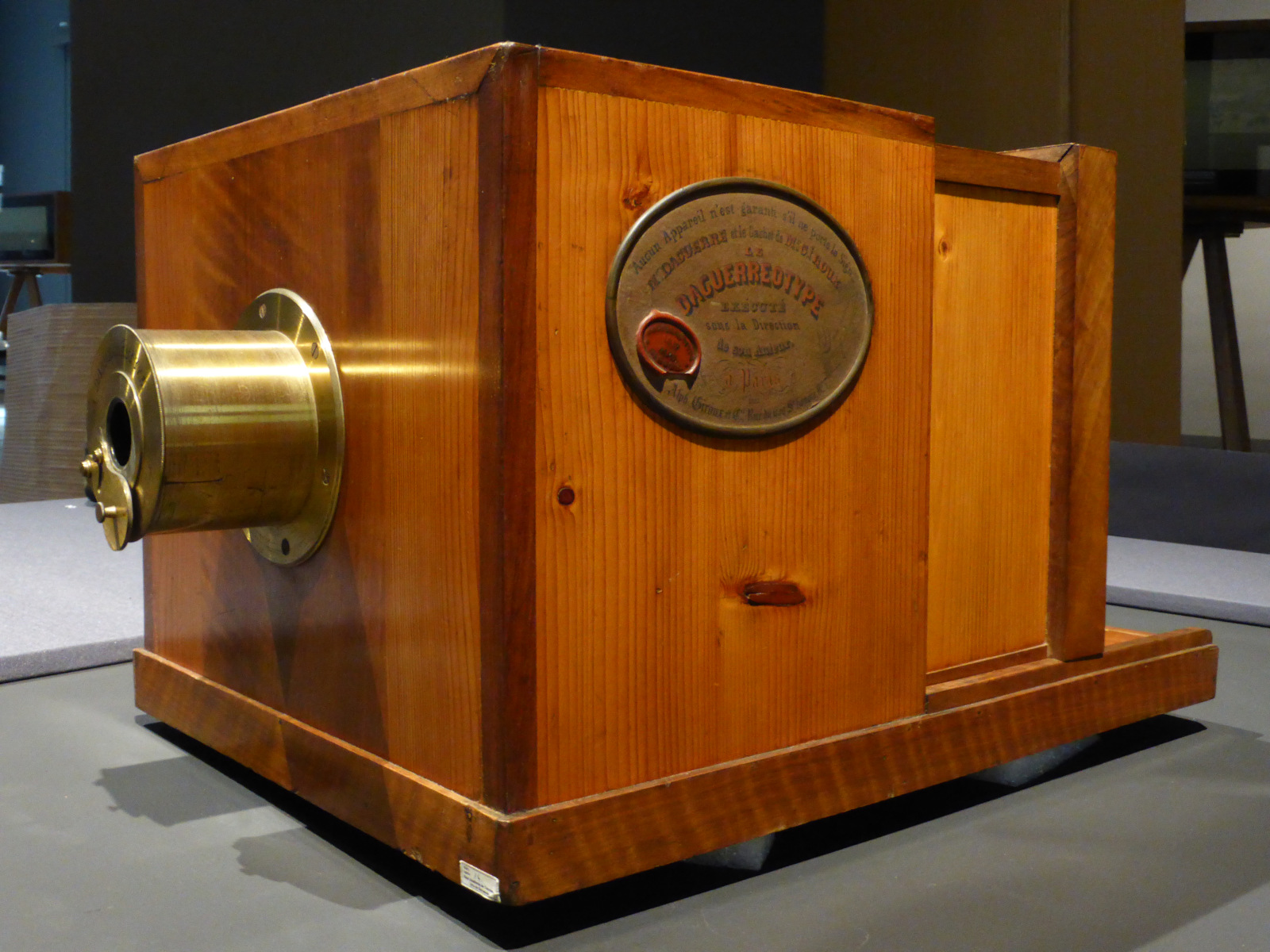

Das Heroische konstituiert sich in doppelter Weise performativ: Es ist einerseits gekennzeichnet durch die Ausführung von Heldentaten, andererseits dadurch, dass es mittels Darstellung für andere ‚aufgeführt‘ werden muss, um von gesellschaftlicher Relevanz zu sein.1Sonderforschungsbereich 948: „Held“. In: Compendium heroicum. Hg. von Ronald G. Asch, Achim Aurnhammer, Georg Feitscher und Anna Schreurs-Morét, publiziert vom Sonderforschungsbereich 948 „Helden – Heroisierungen – Heroismen“ der Universität Freiburg, Freiburg 01.02.2019. DOI: 10.6094/heroicum/hdd1.0. Sowohl bei Aus- als auch bei Aufführungen des Heroischen handelt es sich um Relationsgeflechte aus Personen, Artefakten, Affekten, Praktiken und Narrativen, an denen seit Aufkommen der Fotografie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vermehrt Kameras beteiligt sind (der folgende Beitrag beschränkt sich auf Fotokameras).2Zum Zusammenhang von Heldentum und Kamera gibt es bislang praktisch keine Forschung. In diesem Beitrag wird beides erstmals systematisch zusammengedacht. Je nachdem, ob sich der ⟶Held hinter oder vor der Kamera befindet, kann sie als Attribut und ikonographische Verkürzung bestimmter Helden fungieren, oder aber Helden sowie ihre Taten auf spezifische Weise ins Bild setzen. Kameras bilden für heldenhaftes Handeln ebenso wie für die Verbreitung von heroischen (Bild-)Narrativen ein technisch-mediales Apriori, das Aufschluss über die Konturen derjenigen Helden geben kann, die sich darüber definieren, und dessen Eigenschaften Einfluss darauf nehmen, welche Qualitäten des Heroischen sich mehr oder weniger prägnant in ihm zur Schau stellen lassen.3Vgl. Sonderforschungsbereich 948: „Held“, 2019. Einen Eindruck von den vielfältigen Zusammenhängen zwischen dem Heroischen und seinen Objekten gibt der Sammelband Aurnhammer, Achim / Bröckling, Ulrich (Hg.): Vom Weihegefäß zur Drohne. Kulturen des Heroischen und ihre Objekte (Helden – Heroisierungen – Heroismen; 4). Würzburg 2016: Ergon. Die jeweils historisch konkreten Konturen und Qualitäten des Heroischen sind dabei immer auch im Zusammenhang mit dem Wandel zu betrachten, den die Kameratechnik seit 1839 durchlaufen hat, als die erste, von Louis Daguerre und Alphonse Giroux konstruierte Fotokamera auf den Markt kam. Die sperrigen, teuren Fotoapparate der 1840er- und 1850er-Jahre, die ohne spezielle Kenntnisse nicht zu bedienen waren, hatten sich bis zur Jahrhundertwende in ein handliches Massenprodukt verwandelt, das schließlich mit der Durchsetzung der Digitalfotografie Ende des 20. Jahrhunderts zu einem weltweit omnipräsenten Alltagsobjekt geworden ist (Abb. 1–3).4Vgl. Coe, Brian: Kameras von der Daguerreotypie zum Sofortbild. Amsterdam 1978: Time-Life International; Atkinson, Andrew: „Camera: Digital“. In: Encyclopedia of Twentieth-Century Photography. New York 2006: Routledge, 217-219; Harding, Colin: „Camera Design: General”. In: Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. Band. 1. New York 2008: Routledge, 253-255. Diese Entwicklung führte zu einer stetigen Erweiterung und Transformation des Beziehungsgefüges zwischen Kamera und Heldentum, setzte ihm zugleich aber auch Grenzen.

2. Helden hinter der Kamera

Als materielle Objekte werden Kameras aus unterschiedlichen Gründen von Helden genutzt. Dabei kann die Kamera von mehr oder weniger großer Bedeutung für das Heldentum dieser Personen oder Figuren sein. Für den Heldenstatus eines James Bond etwa ist die feuerzeuggroße Kamera, die er in dem Film Moonraker (1979) verwendet, unerheblich. 007 wurde heroisiert, lange bevor sein Quartiermeister Q den ikonischen Fotoapparat für ihn entwickelte. Es handelt sich schlicht um ein weiteres Gadget, das Bond einmalig einsetzt, um seine Aufträge zu erfüllen.5Für die Ambivalenz der Spionageikone James Bond vgl. Korte, Barbara: „Spion“. In: Compendium heroicum. Hg. von Ronald G. Asch, Achim Aurnhammer, Georg Feitscher und Anna Schreurs-Morét, publiziert vom Sonderforschungsbereich 948 „Helden – Heroisierungen – Heroismen“ der Universität Freiburg, Freiburg 09.02.2018. DOI: 10.6094/heroicum/spion. Eine Zusammenfassung der Technikgeschichte der Geheim- sowie der Kleinbildkamera findet sich bei Coe: Kameras, 1978, 53-64 u. 123-132. Anders ist es im Fall von ⟶Entdeckerhelden, die Kameras – im 19. Jahrhundert unter größten körperlichen Anstrengungen – auf hohe Gipfel oder in tiefe Höhlen mitnahmen und -nehmen. Ihre Heroisierbarkeit kann durchaus von diesen Fotoapparaten abhängen. Allerdings nicht, weil sie zur Vollbringung der eigentlichen Heldentat nötig sind, sondern um dieselbe (bspw. durch ein Gipfelfoto) beweisen zu können.6Einen Einblick in die Diskussion um Gipfelfotos in der Geschichte des Alpinismus gibt Prantl, Dominik: „Fotos vom Berggipfel. Diese Last der Beweise“. In: Süddeutsche Zeitung, 2015. Online unter: https://www.sueddeutsche.de/reise/fotos-vom-berggipfel-diese-last-der-beweise-1.2365258 (Zugriff am 04.07.2019). Hier markiert die Betätigung des Auslösers den Moment, in dem aus einer Aus- eine Aufführung des Heroischen wird. Zugleich Teil der ⟶Heldentat als auch ihrer ⟶Heroisierung ist die Kamera, wenn sie als Attribut für die Konstruktion eines Helden konstitutiv wird. In erster Linie trifft dies auf Berufsfotografen zu, die überhaupt nur durch Kameras handlungsmächtig sind und die qua Fotoapparat selbst mediale Zeugnisse des eigenen heldenhaften Handelns produzieren – häufig in der Hoffnung, dass ihre Aufnahmen später von einem Publikum entsprechend gewürdigt und ihr heroisches Handeln bestätigt wird. Auf die Frage, in welchem konkreten praktischen Verhältnis Fotograf und Kamera stehen, wurden seit den ersten Tagen der Fotografie unterschiedliche Antworten gegeben. Die frühesten Fotografen beschrieben die Kamera als Kopiergerät; als sei es die Kamera, die während des Fotografierens sieht.7Vgl. Sontag, Susan: On Photography. London 2008: Penguin Books, 87f. Noch stärker betont der Medienphilosoph Vilém Flusser die Agency des Fotoapparats, der aufs Fotografieren lauere, „sich danach die Zähne wetzt.“8Flusser, Vilém: Für eine Philosophie der Fotografie (Edition Flusser; 3). Göttingen 1997: European Photography, 20. Die Gegenposition wurde u. a. von der Fotografin und Fototheoretikerin Gisèle Freund vertreten. Für sie war eindeutig: „Das Auge macht das Bild, nicht die Kamera.“9Zit. nach Barth, Manuela: Kollektive Visualisierungen in Fotocommunities. Münster 2016: Waxmann, 81. Allen Antworten gemeinsam ist, dass sie den Akt des Fotografierens als ein Zusammenspiel von menschlichem Auge und technischem Apparat begreifen. Erst in diesem Zusammenspiel entsteht das heroische Potential, das für Fotografen spezifisch ist und somit sie und ihre Kameras zu heldischen Mensch-Ding-Kollektiven verknüpft.10Im Anschluss an den Soziologen Bruno Latour sind an dieser Stelle mit Kollektiven komplexe und sich im Handlungsakt konstituierende Relationsgefüge aus heterogenen Entitäten gemeint, wobei diese Entitäten sowohl menschlich als auch nicht-menschlich sein können. Ein alternativer Begriff wäre der der heroischen Dyade. Allerdings liegen keine Quellen vor, in denen eine Kamera „als heroisches Individuum mit eigenständiger agency“ apostrophiert wird. Aurnhammer, Achim / Beichle, Martin / Minelli, Kelly: „Pferd“. In: Compendium heroicum. Hg. von Ronald G. Asch, Achim Aurnhammer, Georg Feitscher und Anna Schreurs-Morét, publiziert vom Sonderforschungsbereich 948 „Helden – Heroisierungen – Heroismen“ der Universität Freiburg, Freiburg 30.10.2018. DOI: 10.6094/heroicum/pfd1.0.

Fotoapparate machen Fotografen als potentielle Helden kenntlich und bürgen für ihre Außerordentlichkeit. Für niemanden trifft das mehr zu als für Kriegsfotografen.11Obwohl die Attribuierung des Kriegsfotografen als Held bis heute präsent ist, wurde sie bislang von der foto- und medienhistorischen Forschung noch nicht eingehend untersucht und hinterfragt. Dadurch haben auch historische Darstellungen ihren Anteil an der unkritischen Fortschreibung einer Mythologisierung des Kriegsfotografen. Ausnahmen bilden die folgenden Beiträge: Chéroux, Clément: „Mythologie du photographe de guerre“. In: Lebeau, Claire (Hg.): Voir, ne pas voir la guerre. Histoire des représentations photographiques de la guerre. Paris 2001: Somogy, 306-311; Döge, Ulrich: „Die Selbstdarstellung der Propagandakompanien in der Filmfachpresse“. In: Rother, Rainer / Prokasky, Judith (Hg.): Die Kamera als Waffe. Propagandabilder des Zweiten Weltkrieges. München 2010: Ed. text + kritik, 180-192; Zöller, Alexander: „Soldaten oder Journalisten? Das Image der Propagandakompanien zwischen Anspruch und Wirklichkeit“. In: Rother, Rainer / Prokasky, Judith (Hg.): Die Kamera als Waffe. Propagandabilder des Zweiten Weltkrieges. München 2010: Ed. text + kritik, 167-179. Geht es nach den unzähligen Heldengeschichten über sie, zeichnen dafür vor allem der Mut der Kriegsfotografen sowie ihre Risikobereitschaft, unter Lebensgefahr zu fotografieren, verantwortlich. Einige dieser Erzählungen – die mit der Wirklichkeit nur bedingt zu tun haben – geben außerdem einen Eindruck davon, welche Konsequenzen der jeweilige Stand der Kameratechnik für das Relationsgefüge Heldentum–Kamera hat. So berichtet beispielsweise ein vermeintlicher Augenzeuge folgendes über Mathew B. Brady, einen Pionier der amerikanischen Kriegsfotografie, als dieser in der Ersten Schlacht am Bull Run (21. Juli 1861) zwischen die sich überstürzt zurückziehenden Unionstruppen geraten war: „Brady hatte mehr Mumm als viele Offiziere, die als Soldaten ins Feld zogen; mit hochgerollten Hemdsärmeln […] schleppte er seine große Kamera überallhin auf dem Schlachtfeld, wo es etwas zu sehen gab.“12Zit. nach Fox, Robert: Armed conflict (Camera in conflict). Köln 1996: Könemann, 13. Einen Überblick über das Schaffen Bradys gibt Panzer, Mary: Mathew Brady and the Image of History. Washington, D.C. 2004: Smithsonian Institution. Es ist die massige Stativkamera, die in dieser Episode Bradys heldische Exzeptionalität – sogar gegenüber den kämpfenden ⟶Soldaten – begründet. Stellt man diesem Augenzeugenbericht ein Beispiel gegenüber, das sich mehr als achtzig Jahre später zugetragen hat, wird deutlich, wie sich mit der Kameratechnik auch das Heldenbild des Kriegsfotografen verändert hat: Als Robert Capa, der wie kein zweiter Kriegsfotograf zum Helden stilisiert wurde, 1944 den D-Day in der Normandie fotografierte, war keine Rede mehr von den Einschränkungen und Anstrengungen, die mit der Bedienung von Kameras verbunden waren.13Zu Leben, Werk und Wirkung Roberts Capas sind zahlreiche Publikationen erschienen. Zur Heroisierung Capas u. a. im Film siehe Chéroux: „Mythology de photographe de guerre“, 2001 sowie Denoyelle, Francoise: „Von der Odyssee zum Lyrischen Epos. Die Geburt eines Mythos“. In: Beaumont-Maillet, Laure (Hg.): Robert Capa. Retrospektive. Berlin 2005: Nicolai, 67-85. In Irme Schabers Biografie über die Fotografin Gerda Taro, die Partnerin Capas, wird zudem deutlich, wie das Paar schon zu Lebzeiten am eigenen Mythos gearbeitet hat. Vgl. Schaber, Irme: Gerda Taro, Fotoreporterin. Mit Robert Capa im Spanischen Bürgerkrieg; die Biografie. Marburg 1994: Jonas, 88-99. Für eine Biographie über Capa siehe Whelan, Richard: Robert Capa: A Biography. London 1985: Faber. Mittlerweile war durch die Erfindung des flexiblen Rollfilms in den 1880er-Jahren die Herstellung kleinerer und leichterer Kameras möglich geworden. Sie erlaubten es den Fotografen, mehrere Aufnahmen hintereinander zu machen und Ereignisse sehr viel dynamischer sowie aus größerer Nähe abzulichten.14Vgl. Sisson, Christye: „Film“. In: Encyclopedia of Twentieth-Century Photography. New York 2006: Routledge, 515-520, 515-517. Und genau diese Aspekte sind es, die sich auch in den Heldenberichten über Capa wiederfinden. „Die Kamera über die Wellen erhoben,“ fasst der Kulturhistoriker Bernd Hüppauf zusammen, „schwimmt er unter Lebensgefahr, umgeben von Soldaten, an Land, dreht sich um und macht sogleich Fotos.“15Hüppauf, Bernd: Fotografie im Krieg. Paderborn 2015: Wilhelm Fink, 271.

Neben der Ebene der Materialität können Kameras auch auf der Ebene des Symbolischen für Helden und Heroisierungen eine Rolle spielen. „Bei der Gestaltung von Heldennarrativen in Kunst und Literatur kommen häufig Techniken der ikonographischen Verkürzung […] zum Einsatz.“16Sonderforschungsbereich 948: „Heroisierung“. In: Compendium heroicum. Hg. von Ronald G. Asch, Achim Aurnhammer, Georg Feitscher und Anna Schreurs-Morét, publiziert vom Sonderforschungsbereich 948 „Helden – Heroisierungen – Heroismen“ der Universität Freiburg, Freiburg 20.02.2018. DOI: 10.6094/heroicum/heroisierung. Nicht selten sind Darstellungen signifikanter Attribute das Ergebnis dieser Verkürzungen.17Vgl. Sonderforschungsbereich 948: „Heldentat“. In: Compendium heroicum. Hg. von Ronald G. Asch, Achim Aurnhammer, Georg Feitscher und Anna Schreurs-Morét, publiziert vom Sonderforschungsbereich 948 „Helden – Heroisierungen – Heroismen“ der Universität Freiburg, Freiburg 22.02.2018. DOI: 10.6094/heroicum/heldentat. Da diese Attribute wiederum selbst spezifische Eigenschaften haben und in historisch variable Diskurse eingebunden sind, können sie Aufschluss über die Konturen des Heroischen in einem bestimmten Kontext geben. Auch Fotoapparate finden als ikonographische Verkürzungen Verwendung, insbesondere solche Modelle, die – wie etwa die Leica M – selbst ikonischen Status erlangt haben.18Ein Überblick über verschiedene Aspekte rund um die Leica Camera AG sowie ihre Kameras findet sich bei Koetzle, Hans-Michael (Hg.): Augen auf! 100 Jahre Leica. Heidelberg 2017: Kehrer. Mittlerweile hat die Leica sogar ein eigenes Museum: das Ernst Leitz Museum in Wetzlar (https://ernst-leitz-museum.de). Sie tauchen als Objekte des Kultes und der Erinnerung auf, genauso wie als zeichenhafte Hinweise auf heroische Taten. Zwei wirkmächtige Zuschreibungen an den Fotoapparat, die etwas über die heroischen Qualitäten ihrer Benutzer verraten, werden im Folgenden kurz dargelegt.

Die erste ist eng mit dem vermeintlichen Realismus fotografischer Bilder verbunden. Diesen Ruf verdankt die Fotografie vor allem ihrer Eigenschaft, ein „chemo-optisches und mechanisches Abbildungsverfahren“ zu sein.19Köppen, Manuel: Das Entsetzen des Beobachters. Krieg und Medien im 19. und 20. Jahrhundert. Heidelberg 2005: Universitätsverlag Winter, 126. Vielen galt die Kamera dementsprechend als mechanisches Auge, das die Wirklichkeit objektiv wiedergibt.20Exemplarisch für diese Position steht André Bazins bekanntes und viel zitiertes Essay „Ontologie des photographischen Bildes“ (1945), in dem der Filmkritiker das Spezifische des fotografischen Bildes einzig aus dessen reproduktiver Qualität zu begründen probiert. Vgl. Bazin, André: „Ontologie des photographischen Bildes“. In: Wiegand, Wilfried (Hg.): Die Wahrheit der Photographie. Klassische Bekenntnisse zu einer neuen Kunst. Frankfurt a. M. 1981: Fischer, 257-266. Denjenigen hinter der Kamera verlieh das den Nimbus als Aufklärer, Augenzeugen und Wahrheitsbringer, die der nackten Wirklichkeit ins Gesicht sehen und sie für die Betrachtenden unverfälscht zugänglich machen. In einem Beitrag der Berliner Illustrierten Zeitung vom Dezember 1919, der eine Lanze für den Fotojournalismus brechen wollte, heißt es dazu: Der Fotograf zieht um die Welt und setzt sich immensen Risiken aus, „[u]nd all dies nur, damit Ihr überall dabei sein könnt, wo Ihr nicht dabei wart, damit Ihr alle Perspektiven und Erscheinungsformen dieser Welt, von außen und innen sehen lernt. Und indem Ihr seht, werdet Ihr wissen!“21O. V.: „Der Photograph als Journalist. Eine Lanze für den Illustrationsphotographen“. In: BIZ, 14. Dezember 1919, 522f., 523.

„You Press the Button, We Do the Rest.“ Dieser berühmte Werbeslogan aus dem Jahr 1888 wurde von George Eastman, dem Gründer von Kodak geprägt. Er steht stellvertretend für eine spezifische Vorstellung von der Praxis des Fotomachens, die hier als zweite Zuschreibung vorgestellt werden soll. Fotokameras erlauben ihren Benutzern per Knopfdruck die diskontinuierliche und quasi-simultane Aufnahme von Motiven (bereits im 19. Jahrhundert sanken die Belichtungszeiten auf den Bruchteil einer Sekunde). Aus dieser technischen Disposition leitet sich der Anspruch an Fotografen ab, den „entscheidenden Augenblick“ einzufangen.22 Cartier-Bresson, Henri: „Der entscheidende Augenblick“. In: Stiegler, Bernd (Hg.): Texte zur Theorie der Fotografie. Stuttgart 2010: Reclam, 197-205. Besonders prominent wurde er von dem Fotografen Henri Cartier-Bresson erhoben. „[I]m Bruchteil einer Sekunde gleichzeitig die Bedeutung eines Ereignisses und dessen formalen Aufbau erfassen“23Cartier-Bresson: „Der entscheidende Augenblick“, 2010, 205. , das heiße für ihn Fotografie. Eine solche Perspektive reduziert einen „komplexen arbeitsteiligen Prozess auf einen heroischen Moment“24Brink, Cornelia / Glöckler, Benjamin / Günther, Felix / Marstaller, Vera: „Propaganda“. In: Compendium heroicum. Hg. von Ronald G. Asch, Achim Aurnhammer, Georg Feitscher und Anna Schreurs-Morét, publiziert vom Sonderforschungsbereich 948 „Helden – Heroisierungen – Heroismen“ der Universität Freiburg, Freiburg 06.02.2018. DOI: 10.6094/heroicum/propaganda., der dem Helden bestimmte Fähigkeiten unterstellt: Er muss beherrscht und aufmerksam sein, um eine Situation überblicken zu können; er braucht Entscheidungs- und Tatkraft sowie vor allem ein Gespür für das Momenthafte, damit er im richtigen Augenblick auf den Auslöser drückt. Hinzu kommen, darauf hat die Autorin und Philosophin Susan Sontag unter dem Schlagwort „heroism of vision“ hingewiesen, Entschlossenheit und der Wille, auch unter den widrigsten Umständen bis zum „proper moment“ ⟶durchzuhalten.25Sontag: On Photography, 2008, 90.

Ein zentraler Grund für das Beziehungsgefüge, das sich zwischen Heldentum und Kamera aufspannt, ist, dass Fotoapparate in bestimmten Zusammenhängen neben der Exemplarität und starken Agency auch die Außergewöhnlichkeit ihrer Benutzer verbürgen: Die Arbeit mit der Kamera verlangt ihre Anwesenheit im Geschehen selbst (was etwa für Textjournalisten nicht zwingend ist). Die massenhafte Verbreitung von Kameras im Lauf des 20. Jahrhunderts hat daher zu einer Trivialisierung und Pluralisierung von Kamerahelden beigetragen und der Heroisierbarkeit von Fotografierenden eine gewisse Grenze gesetzt.

3. Helden vor der Kamera

Auch wenn sich die Helden nicht hinter, sondern vor der Kamera befinden, treten Fotoapparate in Heroisierungsprozessen auf den Plan. Heroisierungen sind kommunikative und performative Vorgänge, die eine Figur als Held behaupten und diese Behauptung verbreiten.26Vgl. Sonderforschungsbereich 948: „Heroisierung“, 2018. Kameras partizipieren daran, indem mit ihnen Bilder aufgenommen werden, die den (potentiellen) Helden, die Heldenmacher, die Anhänger und Gegner des Helden sowie ein Publikum miteinander in Verbindung setzen. Das geschieht beispielsweise durch die visuelle Vermittlung von Heldengeschichten, die häufig eine Grundlage von Heroisierungsprozessen bilden. Blicken Heldenmacher oder Helden selbst durch den Sucher der Kamera, kann der Apparat auch an der unmittelbaren Genese einer solchen Erzählung mitwirken. Schließlich vermag die Präsenz einer Kamera auf einer Mikroebene zu beeinflussen. Zum einen, wenn sich Personen etwas von ihr erhoffen (z. B. mediale Aufmerksamkeit oder Bekanntheit) und entsprechend agieren. Zum anderen kann sie individuelle wie kollektive Verhaltensmuster in Gang setzen. „Sobald ich nun das Objektiv auf mich gerichtet fühle“, so beschreibt dies der Philosoph und Kritiker Roland Barthes, „ist alles anders: ich nehme eine ‚posierende‘ Haltung ein, schaffe mir auf der Stelle einen anderen Körper, verwandle mich im voraus zum Bild.“27Barthes, Roland: Die helle Kammer. Frankfurt a. M. 1985: Suhrkamp, 19. Manch eine Heldentat mag also erst von der Anwesenheit einer Kamera provoziert, manch eine heroische Pose überhaupt nur für die Kameras eingenommen worden sein.

Für Heldennarrative lassen sich charakteristische formale Merkmale und Strategien identifizieren. Kameras sind aufgrund der Eigenschaften, die ihnen zugeschrieben werden, prädestiniert dafür, einige dieser Merkmale zu erzeugen. Häufig fokussieren Heldenerzählungen einen epochalen Moment oder Umschlagpunkt. Gerade solche entscheidenden Augenblicke in ihrer Ereignishaftigkeit einfangen zu können, gilt nicht nur Cartier-Bresson als besondere Qualität des Fotoapparats wie der Fotografie. Aufnahmen caught in the act werden allerdings erst Ende des 19. Jahrhunderts technisch machbar. Hingegen begleitet der Ruf mechanischer Objektivität die Kamera von Beginn an. Ihm verdankt sie das Potential zur Anthropomorphisierung und Personalisierung, ein zweites Charakteristikum von Heldengeschichten: „In heroisierenden Narrativen erscheint der Held als individueller Akteur mit Gesicht, Körper, Geschlecht und Biographie […].“28Sonderforschungsbereich 948: „Heroisierung“, 2018. Der einzigartige Realismus, mit dem die Kamera ihre Motive abbildet, erlaubt es ihr auf besonders glaubwürdige und anschauliche Weise, Helden als individuelle Personen darzustellen. Ein flüchtiger Blick auf fotografische Heldenporträts genügt, um das augenfällig zu machen. Das Porträt ist wohl auch das Bildgenre, das die Konzentration von Agency auf eine Einzelfigur – ebenfalls typisch für Heldennarrative – am prägnantesten zur Schau stellt. Die damit einhergehende Simplifizierung von Wirkungs- und Handlungszusammenhängen wurde aber auch als Spezifikum des dissoziativen Sehens der Kamera diskutiert. Bertolt Brecht etwa bezeichnete die Fotografie kritisch als „die Möglichkeit einer Wiedergabe, die den Zusammenhang wegschminkt.“29Brecht, Bertold: „Durch Fotografie keine Einsicht“. In: Stiegler, Bernd (Hg.): Texte zur Theorie der Fotografie. Stuttgart 2010: Reclam, 44. Für eine Zusammenstellung der für Heldennarrative charakteristischen Merkmale siehe Sonderforschungsbereich 948: „Heroisierung“, 2018.

Neben den Narrativen prägen die Besonderheiten der Kamera sowie der Arbeit mit ihr auch die Qualitäten des Heroischen, die sie ins Bild setzt. Tat- und Entscheidungskraft sowie das Gespür für den Augenblick sind hier erneut zu nennen. Einen Schritt weiter geht Hüppauf, der die Kamera mit einem „Heroismus des technischen Zeitalters“ in Beziehung bringt. „Das Flieger-Ass des [Ersten] Weltkriegs […]“, schreibt er, „wurde zum Helden durch die Weihe der Fotografie. Er brauchte die Technik der Massenmedien.“30Hüppauf: Fotografie im Krieg, 2015, 183. Im Anschluss an Hüppauf lässt sich die grundsätzliche Frage stellen, ob es stets strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen dem Heldentyp und den Affordanzen des Mediums, in dem er besonders erfolgreich heroisiert wird, gibt bzw. geben muss (vgl. dazu ⟶Medialität)? Konkret auf die Kamera bezogen heißt das, danach zu fragen, inwieweit der Fotoapparat als technisch-industrielles Reproduktionsmittel insbesondere für die Genese sowie die Verbreitung eines „Heroismus des technischen Zeitalters“ und industrialisierten Krieges geeignet ist. Außer Kampfpiloten kämen hierfür u. a. Arbeiterhelden als Untersuchungsgegenstand infrage.

Als wesentliches Element des massenmedialen Mediendispositivs Fotografie können Kameras aber nicht nur an Heroisierungen, sondern ebenso an ⟶Deheroisierungen beteiligt sein.31Zum Begriff des Mediendispositivs: Hickethier, Knut: Einführung in die Medienwissenschaft. Stuttgart 2010: Metzler, 186-202. Zeigen lässt sich das an Beispielen wie der Überproduktion und Veralltäglichung des Reiterhelden Ende des 19. Jahrhunderts, als fotografische Nachahmungen von ⟶Reiterstandbildern in Mode kamen und Dank des neuen Mediums „[j]ede x-beliebige Person […] fortan die Pose des Helden einnehmen“ konnte.32Corbin, Alain: „Kulissen“. In: Ariès, Philippe / Duby, Georges (Hg.): Von der Revolution zum Großen Krieg (Geschichte des privaten Lebens; 4). Frankfurt a. M. 1992: Fischer, 419-630, 437. Vgl. dazu auch Ribbat, Christoph: „Fotografie“. In: Horlacher, Stefan / Jansen, Bettina / Schwanebeck, Wieland (Hg.): Männlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart 2016: Metzler, 250-256, 252. Oder daran, dass es die Massenfertigung von Kameras den Soldaten des Ersten Weltkriegs erlaubte, selbstgemachte Aufnahmen von der Front mit nach Hause zu bringen und im Privaten Bilderwelten zu gestalten, die von der offiziellen Ikonographie des soldatischen Heldentums abwichen.33Justin Carville hat das am Beispiel irischer Soldaten und Krankenschwestern gezeigt. Siehe Carville, Justin: „‚This postcard album will tell my name, when I am quite forgotten‘. Cultural Memory and First World War Soldier“. In: Modernist Cultures 13.3 (2018), 417-444.

4. Fallbeispiele

An zwei Fallbeispielen soll etwas ausführlicher illustriert werden, wie Kameras zu Heroisierungs- bzw. Deheroisierungsprozessen beitragen können.

(1) Wirkmächtige Zuschreibungen an den Fotoapparat auf der Ebene der Materialität und des Symbolischen sind verknüpft in einem der Kriegs- und Konfliktfotografie ganz eigenen Objekt, auf das in verschiedenen Medien und spätestens seit den 1930er-Jahren immer wieder rekurriert wird: die zerschossene Kamera, die den Held(inn)enmut des Fotografen, der Fotografin, über den Tod hinaus bezeugt. So zeigte zuletzt die Ausstellung „Anja Niedringhaus. Bilderkriegerin“ (Köln, Käthe Kollwitz Museum, 29.03.–30.06.2019) in einer Tischvitrine die Canon EOS 5D, die die Fotografin im Moment des tödlichen Attentats auf sie in Banda Khel (Afghanistan) bei sich trug (Abb. 4). Der Begleittext weist explizit auf das Einschussloch hin. Die Canon wird dadurch einerseits als indexikalisches Zeichen für Niedringhaus’ individuellen Heldinnentod präsentiert, und zugleich macht sie der Einschuss zu einer ikonographischen Verkürzung des Heldentums von Kriegsfotografen allgemein.34Vgl. zum Thema Heldentod Brink, Cornelia / Falkenhayner, Nicole / von den Hoff, Ralf (Hg.): Helden müssen sterben. Von Sinn und Fragwürdigkeit des heroischen Todes. Würzburg 2019: Ergon.

(2) In den Alpinismus hielt die Fotografie von Beginn an Einzug. Standen Kameras zunächst noch im Dienst der Wissenschaft, sollen sie seit der Entwicklung klettertauglicher Modelle Ende des 19. Jahrhunderts, d. h. handlicher, leichter Rollfilmkameras, vor allem sportliche Leistungen bezeugen.35Vgl. Lazzarin, Paolo / Mantovina, Roberto: Eroberer der Berge. Die größten Abenteuer des Alpinismus. München 2008: Knesebeck, 5. Der Fokus liegt seither auf „Menschen beim Erklimmen von Felswänden oder vereisten Hängen oder beim Hissen von Fahnen in unglaublichen Höhen.“36Lazzarin / Mantovina: Eroberer der Berge, 2008, 5. Nicht selten bildeten solche Fotos die Grundlage von Heldenmythen. Da sich Bergsteiger oft in der Gruppe auf den Weg machen, können im Moment ihrer Aufnahme sowohl vor als auch hinter der Kamera potentielle Helden gestanden haben. Zu den berühmtesten Heldenduos der Bergsteigergeschichte zählen der Italiener Cesare Maestri und der Österreicher Toni Egger. Maestri zufolge hatten sie 1959 gemeinsam den damals als „impossible mountain“ geltenden Cerro Torres (Patagonien) erklommen.37Als „impossible mountain“ bezeichnete den Cerro Torre 1952 der Erstbesteiger des Nachbarbergs Cerro Fitz Roy, Lionel Terray. Vgl. Garibotti, Rolando: „Cerro Torre – ‚An Impossible Mountain‘“. In: Alpinist, 2012. Online unter: http://www.alpinist.com/doc/web12w/petition-in-favor (04.07.2019). Beim Abstieg sei Egger von einer Eislawine getroffen worden und daraufhin in die Tiefe gestürzt – sein Leichnam wurde erst 16 Jahre später gefunden.38Eine ausführliche Darstellung der Schilderungen Maestris sowie eine detaillierte Rekonstruktion der Route, die Maestri zufolge Egger und er bei ihrer Besteigung genommen haben, findet sich bei Garibotti, Rolando: „A Mountain Unveiled. A revealing analysis of Cerro Torre’s tallest tale“. In: The American Alpine Journal (2004), 138-155. Berichte über Egger erzählten sein Schicksal immer wieder als Geschichte eines Heldentods; und auch Maestri feierte man in Italien schon bald nach seiner Rückkehr als Sport- und Nationalheld.39Zur Heroisierung Maestris siehe Cordes, Kelly: „Mountaineering’s Greatest Climb Unravels“. In: The New York Times, 2015. Online unter: https://www.nytimes.com/2015/02/22/opinion/sunday/mountaineerings-greatest-climb-unravels.html (Zugriff am 04.07.2019) sowie Douglas, Ed: „Special report“. In: The Guardian, 7. Mai 2006. Online unter: https://www.theguardian.com/sport/2006/may/07/features.sport5 (Zugriff am 04.07.2019). Exemplarisch für die Berichterstattung über Egger: Klier, Heinrich: „Das Grab am Cerro Torre – T. Egger zum Gedenken“. In: Tiroler Tageszeitung, 12. April 1975, 8. Eggers Absturz wird darin als das tragische letzte Kapitel eines unvorstellbar harten Kampfes gegen den mächtigen Antagonisten Berg dargestellt. Fotografische Beweise für die Heldentat konnte Maestri allerdings nicht vorlegen: Mit Egger sei die einzige Kamera samt Gipfelfoto abgestürzt.40Dass diese Kamera tatsächlich zerstört wurde bzw. die einzige Kamera war, zog 2015 der Bergsteiger und Autor Rolando Garibotti in Zweifel. Maestri habe 1961 in seinem Buch „Arrampicare e il Mio Mestiere“ selbst eine Fotografie publiziert, die laut Bildunterschrift Egger beim Klettern am Cerro Torre zeige. Diese Aufnahme lasse darauf schließen, „that the camera was not lost as Maestri claimed.” Garibotti, Rolando: „Completing the Puzzle: New Facts About the Claimed Ascent of Cerro Torre in 1959“. In: Alpinist, 2015. Online unter: http://www.alpinist.com/doc/web15w/newswire-new-facts-maestri-cerro-torre-1959 (Zugriff am 04.07.2019). An dieser verlorenen Kamera (später kamen weitere Hinweise dazu) entzündete sich Ende der 1960er-Jahre eine Debatte, in der bis heute darüber gestritten wird, ob Maestri und Egger tatsächlich auf dem Gipfel des Cerro Torres standen.41Vgl. Garibotti: „A Mountain Unveiled“, 2004, 139. Für einen Beitrag aus jüngerer Zeit siehe Prantl: „Diese Last der Beweise“, 2015. Waren noch einige Jahrzehnte zuvor Gipfelfotos technisch unmöglich gewesen und das Wort eines Gipfelstürmers als einziger Beweis auch akzeptiert worden, wurde Maestris Glaubwürdigkeit durch den Verlust seiner Kamera infrage gestellt. Die Möglichkeit, beim Bergsteigen einen Fotoapparat bei sich tragen zu können, hatte im Lauf des 20. Jahrhunderts eine im Alpinismus etablierte Form der Heldenbehauptung und Wahrheitsproduktion fragwürdig werden lassen.

5. Einzelnachweise

- 1Sonderforschungsbereich 948: „Held“. In: Compendium heroicum. Hg. von Ronald G. Asch, Achim Aurnhammer, Georg Feitscher und Anna Schreurs-Morét, publiziert vom Sonderforschungsbereich 948 „Helden – Heroisierungen – Heroismen“ der Universität Freiburg, Freiburg 01.02.2019. DOI: 10.6094/heroicum/hdd1.0.

- 2Zum Zusammenhang von Heldentum und Kamera gibt es bislang praktisch keine Forschung. In diesem Beitrag wird beides erstmals systematisch zusammengedacht.

- 3Vgl. Sonderforschungsbereich 948: „Held“, 2019. Einen Eindruck von den vielfältigen Zusammenhängen zwischen dem Heroischen und seinen Objekten gibt der Sammelband Aurnhammer, Achim / Bröckling, Ulrich (Hg.): Vom Weihegefäß zur Drohne. Kulturen des Heroischen und ihre Objekte (Helden – Heroisierungen – Heroismen; 4). Würzburg 2016: Ergon.

- 4Vgl. Coe, Brian: Kameras von der Daguerreotypie zum Sofortbild. Amsterdam 1978: Time-Life International; Atkinson, Andrew: „Camera: Digital“. In: Encyclopedia of Twentieth-Century Photography. New York 2006: Routledge, 217-219; Harding, Colin: „Camera Design: General”. In: Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. Band. 1. New York 2008: Routledge, 253-255.

- 5Für die Ambivalenz der Spionageikone James Bond vgl. Korte, Barbara: „Spion“. In: Compendium heroicum. Hg. von Ronald G. Asch, Achim Aurnhammer, Georg Feitscher und Anna Schreurs-Morét, publiziert vom Sonderforschungsbereich 948 „Helden – Heroisierungen – Heroismen“ der Universität Freiburg, Freiburg 09.02.2018. DOI: 10.6094/heroicum/spion. Eine Zusammenfassung der Technikgeschichte der Geheim- sowie der Kleinbildkamera findet sich bei Coe: Kameras, 1978, 53-64 u. 123-132.

- 6Einen Einblick in die Diskussion um Gipfelfotos in der Geschichte des Alpinismus gibt Prantl, Dominik: „Fotos vom Berggipfel. Diese Last der Beweise“. In: Süddeutsche Zeitung, 2015. Online unter: https://www.sueddeutsche.de/reise/fotos-vom-berggipfel-diese-last-der-beweise-1.2365258 (Zugriff am 04.07.2019).

- 7Vgl. Sontag, Susan: On Photography. London 2008: Penguin Books, 87f.

- 8Flusser, Vilém: Für eine Philosophie der Fotografie (Edition Flusser; 3). Göttingen 1997: European Photography, 20.

- 9Zit. nach Barth, Manuela: Kollektive Visualisierungen in Fotocommunities. Münster 2016: Waxmann, 81.

- 10Im Anschluss an den Soziologen Bruno Latour sind an dieser Stelle mit Kollektiven komplexe und sich im Handlungsakt konstituierende Relationsgefüge aus heterogenen Entitäten gemeint, wobei diese Entitäten sowohl menschlich als auch nicht-menschlich sein können. Ein alternativer Begriff wäre der der heroischen Dyade. Allerdings liegen keine Quellen vor, in denen eine Kamera „als heroisches Individuum mit eigenständiger agency“ apostrophiert wird. Aurnhammer, Achim / Beichle, Martin / Minelli, Kelly: „Pferd“. In: Compendium heroicum. Hg. von Ronald G. Asch, Achim Aurnhammer, Georg Feitscher und Anna Schreurs-Morét, publiziert vom Sonderforschungsbereich 948 „Helden – Heroisierungen – Heroismen“ der Universität Freiburg, Freiburg 30.10.2018. DOI: 10.6094/heroicum/pfd1.0.

- 11Obwohl die Attribuierung des Kriegsfotografen als Held bis heute präsent ist, wurde sie bislang von der foto- und medienhistorischen Forschung noch nicht eingehend untersucht und hinterfragt. Dadurch haben auch historische Darstellungen ihren Anteil an der unkritischen Fortschreibung einer Mythologisierung des Kriegsfotografen. Ausnahmen bilden die folgenden Beiträge: Chéroux, Clément: „Mythologie du photographe de guerre“. In: Lebeau, Claire (Hg.): Voir, ne pas voir la guerre. Histoire des représentations photographiques de la guerre. Paris 2001: Somogy, 306-311; Döge, Ulrich: „Die Selbstdarstellung der Propagandakompanien in der Filmfachpresse“. In: Rother, Rainer / Prokasky, Judith (Hg.): Die Kamera als Waffe. Propagandabilder des Zweiten Weltkrieges. München 2010: Ed. text + kritik, 180-192; Zöller, Alexander: „Soldaten oder Journalisten? Das Image der Propagandakompanien zwischen Anspruch und Wirklichkeit“. In: Rother, Rainer / Prokasky, Judith (Hg.): Die Kamera als Waffe. Propagandabilder des Zweiten Weltkrieges. München 2010: Ed. text + kritik, 167-179.

- 12Zit. nach Fox, Robert: Armed conflict (Camera in conflict). Köln 1996: Könemann, 13. Einen Überblick über das Schaffen Bradys gibt Panzer, Mary: Mathew Brady and the Image of History. Washington, D.C. 2004: Smithsonian Institution.

- 13Zu Leben, Werk und Wirkung Roberts Capas sind zahlreiche Publikationen erschienen. Zur Heroisierung Capas u. a. im Film siehe Chéroux: „Mythology de photographe de guerre“, 2001 sowie Denoyelle, Francoise: „Von der Odyssee zum Lyrischen Epos. Die Geburt eines Mythos“. In: Beaumont-Maillet, Laure (Hg.): Robert Capa. Retrospektive. Berlin 2005: Nicolai, 67-85. In Irme Schabers Biografie über die Fotografin Gerda Taro, die Partnerin Capas, wird zudem deutlich, wie das Paar schon zu Lebzeiten am eigenen Mythos gearbeitet hat. Vgl. Schaber, Irme: Gerda Taro, Fotoreporterin. Mit Robert Capa im Spanischen Bürgerkrieg; die Biografie. Marburg 1994: Jonas, 88-99. Für eine Biographie über Capa siehe Whelan, Richard: Robert Capa: A Biography. London 1985: Faber.

- 14Vgl. Sisson, Christye: „Film“. In: Encyclopedia of Twentieth-Century Photography. New York 2006: Routledge, 515-520, 515-517.

- 15Hüppauf, Bernd: Fotografie im Krieg. Paderborn 2015: Wilhelm Fink, 271.

- 16Sonderforschungsbereich 948: „Heroisierung“. In: Compendium heroicum. Hg. von Ronald G. Asch, Achim Aurnhammer, Georg Feitscher und Anna Schreurs-Morét, publiziert vom Sonderforschungsbereich 948 „Helden – Heroisierungen – Heroismen“ der Universität Freiburg, Freiburg 20.02.2018. DOI: 10.6094/heroicum/heroisierung.

- 17Vgl. Sonderforschungsbereich 948: „Heldentat“. In: Compendium heroicum. Hg. von Ronald G. Asch, Achim Aurnhammer, Georg Feitscher und Anna Schreurs-Morét, publiziert vom Sonderforschungsbereich 948 „Helden – Heroisierungen – Heroismen“ der Universität Freiburg, Freiburg 22.02.2018. DOI: 10.6094/heroicum/heldentat.

- 18Ein Überblick über verschiedene Aspekte rund um die Leica Camera AG sowie ihre Kameras findet sich bei Koetzle, Hans-Michael (Hg.): Augen auf! 100 Jahre Leica. Heidelberg 2017: Kehrer. Mittlerweile hat die Leica sogar ein eigenes Museum: das Ernst Leitz Museum in Wetzlar (https://ernst-leitz-museum.de).

- 19Köppen, Manuel: Das Entsetzen des Beobachters. Krieg und Medien im 19. und 20. Jahrhundert. Heidelberg 2005: Universitätsverlag Winter, 126.

- 20Exemplarisch für diese Position steht André Bazins bekanntes und viel zitiertes Essay „Ontologie des photographischen Bildes“ (1945), in dem der Filmkritiker das Spezifische des fotografischen Bildes einzig aus dessen reproduktiver Qualität zu begründen probiert. Vgl. Bazin, André: „Ontologie des photographischen Bildes“. In: Wiegand, Wilfried (Hg.): Die Wahrheit der Photographie. Klassische Bekenntnisse zu einer neuen Kunst. Frankfurt a. M. 1981: Fischer, 257-266.

- 21O. V.: „Der Photograph als Journalist. Eine Lanze für den Illustrationsphotographen“. In: BIZ, 14. Dezember 1919, 522f., 523.

- 22Cartier-Bresson, Henri: „Der entscheidende Augenblick“. In: Stiegler, Bernd (Hg.): Texte zur Theorie der Fotografie. Stuttgart 2010: Reclam, 197-205.

- 23Cartier-Bresson: „Der entscheidende Augenblick“, 2010, 205.

- 24Brink, Cornelia / Glöckler, Benjamin / Günther, Felix / Marstaller, Vera: „Propaganda“. In: Compendium heroicum. Hg. von Ronald G. Asch, Achim Aurnhammer, Georg Feitscher und Anna Schreurs-Morét, publiziert vom Sonderforschungsbereich 948 „Helden – Heroisierungen – Heroismen“ der Universität Freiburg, Freiburg 06.02.2018. DOI: 10.6094/heroicum/propaganda.

- 25Sontag: On Photography, 2008, 90.

- 26Vgl. Sonderforschungsbereich 948: „Heroisierung“, 2018.

- 27Barthes, Roland: Die helle Kammer. Frankfurt a. M. 1985: Suhrkamp, 19.

- 28Sonderforschungsbereich 948: „Heroisierung“, 2018.

- 29Brecht, Bertold: „Durch Fotografie keine Einsicht“. In: Stiegler, Bernd (Hg.): Texte zur Theorie der Fotografie. Stuttgart 2010: Reclam, 44. Für eine Zusammenstellung der für Heldennarrative charakteristischen Merkmale siehe Sonderforschungsbereich 948: „Heroisierung“, 2018.

- 30Hüppauf: Fotografie im Krieg, 2015, 183.

- 31Zum Begriff des Mediendispositivs: Hickethier, Knut: Einführung in die Medienwissenschaft. Stuttgart 2010: Metzler, 186-202.

- 32Corbin, Alain: „Kulissen“. In: Ariès, Philippe / Duby, Georges (Hg.): Von der Revolution zum Großen Krieg (Geschichte des privaten Lebens; 4). Frankfurt a. M. 1992: Fischer, 419-630, 437. Vgl. dazu auch Ribbat, Christoph: „Fotografie“. In: Horlacher, Stefan / Jansen, Bettina / Schwanebeck, Wieland (Hg.): Männlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart 2016: Metzler, 250-256, 252.

- 33Justin Carville hat das am Beispiel irischer Soldaten und Krankenschwestern gezeigt. Siehe Carville, Justin: „‚This postcard album will tell my name, when I am quite forgotten‘. Cultural Memory and First World War Soldier“. In: Modernist Cultures 13.3 (2018), 417-444.

- 34Vgl. zum Thema Heldentod Brink, Cornelia / Falkenhayner, Nicole / von den Hoff, Ralf (Hg.): Helden müssen sterben. Von Sinn und Fragwürdigkeit des heroischen Todes. Würzburg 2019: Ergon.

- 35Vgl. Lazzarin, Paolo / Mantovina, Roberto: Eroberer der Berge. Die größten Abenteuer des Alpinismus. München 2008: Knesebeck, 5.

- 36Lazzarin / Mantovina: Eroberer der Berge, 2008, 5.

- 37Als „impossible mountain“ bezeichnete den Cerro Torre 1952 der Erstbesteiger des Nachbarbergs Cerro Fitz Roy, Lionel Terray. Vgl. Garibotti, Rolando: „Cerro Torre – ‚An Impossible Mountain‘“. In: Alpinist, 2012. Online unter: http://www.alpinist.com/doc/web12w/petition-in-favor (04.07.2019).

- 38Eine ausführliche Darstellung der Schilderungen Maestris sowie eine detaillierte Rekonstruktion der Route, die Maestri zufolge Egger und er bei ihrer Besteigung genommen haben, findet sich bei Garibotti, Rolando: „A Mountain Unveiled. A revealing analysis of Cerro Torre’s tallest tale“. In: The American Alpine Journal (2004), 138-155.

- 39Zur Heroisierung Maestris siehe Cordes, Kelly: „Mountaineering’s Greatest Climb Unravels“. In: The New York Times, 2015. Online unter: https://www.nytimes.com/2015/02/22/opinion/sunday/mountaineerings-greatest-climb-unravels.html (Zugriff am 04.07.2019) sowie Douglas, Ed: „Special report“. In: The Guardian, 7. Mai 2006. Online unter: https://www.theguardian.com/sport/2006/may/07/features.sport5 (Zugriff am 04.07.2019). Exemplarisch für die Berichterstattung über Egger: Klier, Heinrich: „Das Grab am Cerro Torre – T. Egger zum Gedenken“. In: Tiroler Tageszeitung, 12. April 1975, 8. Eggers Absturz wird darin als das tragische letzte Kapitel eines unvorstellbar harten Kampfes gegen den mächtigen Antagonisten Berg dargestellt.

- 40Dass diese Kamera tatsächlich zerstört wurde bzw. die einzige Kamera war, zog 2015 der Bergsteiger und Autor Rolando Garibotti in Zweifel. Maestri habe 1961 in seinem Buch „Arrampicare e il Mio Mestiere“ selbst eine Fotografie publiziert, die laut Bildunterschrift Egger beim Klettern am Cerro Torre zeige. Diese Aufnahme lasse darauf schließen, „that the camera was not lost as Maestri claimed.” Garibotti, Rolando: „Completing the Puzzle: New Facts About the Claimed Ascent of Cerro Torre in 1959“. In: Alpinist, 2015. Online unter: http://www.alpinist.com/doc/web15w/newswire-new-facts-maestri-cerro-torre-1959 (Zugriff am 04.07.2019).

- 41Vgl. Garibotti: „A Mountain Unveiled“, 2004, 139. Für einen Beitrag aus jüngerer Zeit siehe Prantl: „Diese Last der Beweise“, 2015.

6. Ausgewählte Literatur

- Coe, Brian: Kameras von der Daguerreotypie zum Sofortbild. Amsterdam 1978: Time-Life International.

- Harding, Colin: „Camera Design: General”. In: Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. Band. 1. New York 2008: Routledge, 253-255.

- Koetzle, Hans-Michael (Hg.): Augen auf! 100 Jahre Leica. Heidelberg 2017: Kehrer.

- Sisson, Christye: „Camera: An Overview“. In: Encyclopedia of Twentieth-Century Photography. New York 2006: Routledge, 213-216.

7. Abbildungsnachweise

- Anja Niedringhaus’ Kamera in einer Vitrine im Käthe Kollwitz Museum in Köln.Quelle: imago / epd-bild / Jörn NeumannLizenz: Urheberrechtlich geschütztes Bild, Nutzung genehmigungspflichtig

- 1Giroux DaguerréotypeLizenz: Creative Commons BY-SA 4.0

- 2Kodak Nr. 1Quelle: User:Bronger / Wikimedia CommonsLizenz: Public Domain / CC0 1.0

- 3Cromemco CyclopsLizenz: Creative Commons BY-SA 3.0

- 4Anja Niedringhaus’ Kamera, in einer Vitrine im Käthe Kollwitz Museum in Köln.Quelle: imago / epd-bild / Jörn NeumannLizenz: Urheberrechtlich geschütztes Bild, Nutzung genehmigungspflichtig